ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

- Мантийноклеточная лимфома (МКЛ) – это зрелоклеточная В-клеточная лимфома из лимфоидных клеток мелких и средних размеров с неправильным контуром ядер. Большинство случаев МКЛ характеризует агрессивное течение

- Внедрение ингибиторов тирозинкиназы Брутона в клиническую практику является одной из тенденций последнего десятилетия в терапии МКЛ

- Акалабрутиниб представляет собой ингибитор тирозинкиназы Брутона второго поколения, который ингибирует меньшее число нецелевых киназ и характеризуется меньшей частотой развития побочных эффектов

Что нового дает статья?

- Показано, что при лечении взрослых пациентов с рецидивирующей/рефрактерной формой МКЛ, получавших ранее по крайней мере одну линию терапии, применение препарата акалабрутиниб при сопоставимой эффективности с препаратом ибрутиниб позволяет снизить затраты как за 1 год, так и за 3 года терапии

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Монотерапия акалабрутинибом в сравнении с монотерапией ибрутинибом позволяет либо снизить затраты системы здравоохранения, либо обеспечить лечением большее число пациентов в рамках того же бюджета

Цель: провести клинико-экономическое исследование применения лекарственного препарата акалабрутиниб в условиях Российской Федерации для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей/рефрактерной формой мантийноклеточной лимфомы, получавших ранее по крайней мере одну линию терапии.

Материал и методы. В качестве сравниваемых вариантов терапии рассматривались препараты акалабрутиниб и ибрутиниб. На основании скорректированного непрямого сравнения установлено, что они сопоставимы по критериям эффективности «общая выживаемость» и «выживаемость без прогрессирования». В связи с этим для исследования был выбран метод анализа минимизации затрат. Для разработки модели распределенной выживаемости использовано клиническое исследование ACE-LY-004. Модель применяли для расчета прямых медицинских затрат (затрат на лекарственные препараты) на горизонте 3 лет. Результаты анализа минимизации затрат проверяли на устойчивость в рамках анализа чувствительности. Проведена оценка упущенных возможностей: определено количество пациентов в гипотетической когорте, которых возможно дополнительно пролечить при применении менее затратного препарата. Рассчитано среднее количество сохраненных лет жизни и среднее количество лет без прогрессии у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной формой мантийноклеточной лимфомы при использовании ингибиторов тирозинкиназы Брутона.

Результаты. По результатам моделирования в горизонте 3 лет среднее количество прожитых лет жизни у пациентов с рецидивирующей/рефрактерной формой мантийноклеточной лимфомы в случае применения акалабрутиниба или ибрутиниба составило 2,45, а среднее количество лет без прогрессии – 1,75. Средние затраты на терапию акалабрутинибом как за 1 год, так и суммарно за 3 года оказались ниже на 36,6% по сравнению с ибрутинибом. Так, в 1-й год затраты на акалабрутиниб составили 3 546 237,60 руб., на ибрутиниб – 5 591 391,00 руб. (разница 2 045 153,40 руб.). Использование акалабрутиниба в течение 3 лет ассоциировано с затратами в размере 7 252 980,60 руб. в сравнении с 11 435 852,60 руб. при терапии ибрутинибом (снижение на 4 182 872,00 руб.). Однофакторный разнонаправленный анализ чувствительности показал устойчивость результатов моделирования к колебанию цен в диапазоне ±10%. Для гипотетической когорты из 100 пациентов применение акалабрутиниба вместо более затратного ибрутиниба в рамках одного и того же бюджета позволит обеспечить терапией дополнительно 57 больных в год.

Заключение. Результаты клинико-экономического исследования продемонстрировали, что использование акалабрутиниба по сравнению с ибрутинибом для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей/рефрактерной формой мантийноклеточной лимфомы позволяет снизить затраты за 1-й год терапии на 2 045 153,40 руб. (36,6%), за 3 года – на 4 182 872,00 руб. (36,6%). Таким образом, применение препарата акалабрутиниб у пациентов целевой популяции в условиях Российской Федерации фармакоэкономически обосновано и целесообразно.

Что уже известно об этой теме?

- Лапароскопические технологии продемонстрировали высокую эффективность при выполнении несложных операций и очень быстро стали применяться для проведения все более сложных оперативных вмешательств, успешно заменяя традиционные методы хирургического лечения многих заболеваний

- В модели клинико-статистических групп (КСГ) до 2024 г. оперативные вмешательства, выполняемые лапароскопическим доступом, были включены в общий перечень КСГ для оплаты хирургического лечения

Что нового дает статья?

- Впервые в модели КСГ выделены группы для оплаты оказания медицинской помощи (МП) с применением методов хирургического лечения, выполняемых лапароскопическим доступом

- Представлена методика расчета стоимости медицинской услуги и случая оказания МП, которая отличается универсальностью и может быть использована для пересмотра или разработки новых групп КСГ для оплаты хирургической МП вне зависимости от профиля

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Разработка девяти новых групп КСГ для методов хирургического лечения, выполняемых лапароскопическим доступом, и существенное увеличение тарифа на оплату МП с применением указанных методов обеспечат объективное возмещение затрат медицинских организаций на данное направление и повысят доступность технологии для населения

Актуальность. Широкий спектр эндохирургических методов лечения в различных профилях медицинской помощи (МП) и необходимость единообразия расчетов потребовали выработки единого подхода к формированию клинико-статистических групп (КСГ) для случаев оказания хирургической МП с применением лапароскопического доступа.

Цель: разработка методологии формирования модели КСГ для случаев оказания МП с применением методов хирургического лечения, выполняемых лапароскопическим доступом, в разрезе следующих профилей МП: «колопроктология», «урология», «хирургия (абдоминальная)», «акушерство и гинекология», «детская урология-андрология», «детская хирургия».

Материал и методы. Методология формирования КСГ для оплаты случаев оказания МП с применением методов хирургического лечения, выполняемых лапароскопическим доступом, предусматривала несколько этапов: анализ научно-методических документов, анализ нормативных правовых актов по теме исследования, стандартизированный экспертный опрос федеральных и региональных медицинских центров (проведенный в августе 2023 г.), формирование КСГ в разрезе каждого профиля и расчет коэффициентов затратоемкости.

Результаты. За счет существенного увеличения коэффициента затратоемкости в девяти вновь сформированных КСГ для оплаты случаев оказания МП с применением методов хирургического лечения, выполняемых лапароскопическим доступом, финансовое обеспечение данного направления хирургической МП увеличилось практически в 2 раза. Сформированные группы КСГ с соответствующими коэффициентами затратоемкости включены в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Заключение. Методология формирования КСГ для оплаты случаев оказания МП с применением методов хирургического лечения, выполняемых лапароскопическим доступом, с единой методикой расчета затрат медицинских организаций обеспечили комплексный подход к процессу формирования КСГ для случаев оказания хирургической МП и унификацию расчетов для разных профилей МП.

Что уже известно об этой теме?

- Основными тенденциями российского экспорта по группе ТН ВЭД 30 являются увеличение объемов экспорта в страны СНГ и Европы, расширение ассортимента экспортной продукции и присутствия на новых рынках в странах Азии, Африки и Латинской Америки, а также развитие экспорта дженериков, противораковых препаратов и антибиотиков

- Для описания тенденций импорта и экспорта в основном используется метод регрессионного анализа, который позволяет определять зависимость между различными факторами

- Другим полезным методом эконометрического моделирования и прогнозирования считаются модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA)

Что нового дает статья?

- Предложена альтернативная математическая модель для анализа и прогнозирования тенденций импорта и экспорта ТН ВЭД 30, обладающая преимуществами по качеству учета динамических факторов и нелинейных взаимодействий

- Проведен сравнительный анализ регрессионной и дифференциальной моделей, даны прогнозные значения по экспорту фармпрепаратов. Определены наиболее существенные факторы, которые влияют на экспорт: валовой внутренний продукт, меры протекционизма и государственные закупки

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Анализ рынка фармпрепаратов позволит более эффективно организовывать здравоохранение, избегая пиковых дефицитов тех или иных групп препаратов, а также, эффективно перераспределяя средства на их закупку, высвобождать ресурсы для других направлений

- По результатам анализа назначений конкретных препаратов можно отслеживать их спрос и при наложении на него сведений об отдаленных последствиях их применения прогнозировать рост определенных диагнозов в будущем

Актуальность. Анализ экспорта лекарственных препаратов Российской Федерации (РФ) в соответствии с группой 30 (фармацевтическая продукция) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД 30) Евразийского экономического союза является важной задачей для определения экономического потенциала страны в фармацевтической отрасли.

Цель: построить регрессионную модель экспорта и разработать альтернативную математическую модель экспорта фармпродукции, пригодную для прогнозирования объемов продаж.

Материал и методы. Статистические данные по экспорту ТН ВЭД 30 с 2010 по 2021 гг. взяты из открытого источника Международного торгового центра (англ. International Trade Centre) Trade Map. Данные за 2022 г. и позже по РФ в открытых источниках отсутствуют. Для сбора статистики объемов экспорта и импорта по годовым данным регистрация на сайте не требуется. Использовались известные статистические методы и методы математического моделирования. В частности, в работе получил развитие альтернативный подход к регрессионному анализу. Технический анализ данных проводился при помощи программного обеспечения MAPLE (Watcom Products Inc., Канада) и R (Bell Laboratories, США).

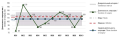

Результаты. Построены две модели: Модель I – дифференциальная модель с основой на кумулятивные данные по годам, Модель II – модель стандартного регрессионного анализа, входными параметрами которой являлись квартальные данные экспорта, а влияющими параметрами – определенная группа факторов. Модель I позволяет учесть динамику изменения экспорта фармпрепаратов во времени (учет динамических факторов и нелинейных взаимодействий). Модель II, в свою очередь, дает возможность определить зависимость объема экспорта фармпрепаратов от различных экономических показателей, таких как валовой внутренний продукт, объем государственных закупок и меры протекционизма. Относительная погрешность Модели I не превышает 10%, что делает ее пригодной для прогнозирования.

Заключение. Построение и анализ указанных моделей помогает предоставить основную информацию о тенденциях экспорта фармпрепаратов РФ и оценить его потенциал на мировом рынке. Полученные результаты могут быть полезны для разработки стратегий развития фармацевтической отрасли, принятия управленческих решений и прогнозирования будущих экспортных поставок.

Что уже известно об этой теме?

- Острые респираторные заболевания (ОРЗ) начинаются обычно с процесса, локализованного в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, и могут затрагивать нижележащие отделы, поражая бронхи и бронхиолы

- Топические бактериальные лизаты стимулируют местный иммунитет дыхательных путей. Они воздействуют на неспецифические защитные механизмы, приводя к увеличению количества секреторных иммуноглобулинов типа А в слизистых оболочках и концентрации лизоцима в секретах слизистых оболочек, повышению фагоцитарной активности и продукции собственного интерферона

- Высокая частота рецидивов ОРЗ у детей имеет не только клинические, но и экономические негативные последствия. Общая продолжительность отсутствия одного из родителей на рабочем месте из-за необходимости оставаться дома с заболевшим ребенком может достигать 112 дней в год

Что нового дает статья?

- Впервые проведена клинико-экономическая оценка применения препарата Имудон®для лечения и профилактики ОРЗ у детей в российских условиях

- Рассчитаны затраты на три стратегии лечения ОРЗ у ребенка: базовая терапия без осложнений, базовая терапия с развившимся осложнени-

ем и назначение препарата Имудон®с 1-х суток заболевания. Также определена предполагаемая экономия от профилактического при-

менения препарата Имудон® - Определены суммарные затраты системы здравоохранения и государства на лечение ОРЗ у детей при благоприятном и неблагоприятном течении заболевания

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Применение препарата Имудон®с первых симптомов ОРЗ позволяет отказаться от использования местных антисептиков, уменьшает длительность симптомов заболевания и снижает потребность в назначении антибиотиков

Цель: фармакоэкономический анализ целесообразности применения топического бактериального лизата Имудон® для лечения и профилактики острых инфекций верхних дыхательных путей в детской популяции в сравнении с другими лекарственными препаратами, относящимися к классу местных антисептиков.

Материал и методы. Для рассчитанной на основании данных Росстата популяции с учетом российских клинических рекомендаций «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)» и «Острый тонзиллит и фарингит (острый тонзиллофарингит)» определены прямые медицинские затраты на оказание медицинской помощи. Вычислена стоимость базовой терапии 1 случая острого респираторного заболевания (ОРЗ) с симптомами фарингита для двух вариантов клинического течения: благоприятный, когда ОРЗ протекает без осложнений и пациенту не требуется назначение антибактериальных препаратов, и неблагоприятный, когда присоединяется подтвержденная бактериальная инфекция и требуется назначение антибиотиков. Непрямые затраты в связи с уходом за ребенком связаны с недополученным валовым внутренним продуктом (ВВП). При оценке недополученного ВВП исходили из того, что в течение всего периода ухода за ребенком родитель не вносит вклад в ВВП страны.

Результаты. ВВП на душу населения за 2022 г. составил 2853,13 руб. в день. Таким образом, при благоприятном течении заболевания непрямые расходы составят 19 972 руб., а при неблагоприятном – 39 944 руб. Суммарные затраты системы здравоохранения и государства на 1 пациента с ОРЗ составляют 32 192 руб. при благоприятном течении и 71 644 руб. при неблагоприятном течении. Назначение препарата Имудон® позволяет сократить прямые затраты родителей пациентов на приобретение лекарственных средств для лечения 1 случая ОРЗ на 23,6% по сравнению с терапевтической стратегией, связанной с применением препаратов местных антисептиков.

Заключение. Впервые в российских экономических условиях проведена оценка применения лекарственного средства Имудон® для лечения и профилактики острых инфекций верхних дыхательных путей у детей. Его использование с первых симптомов ОРЗ позволяет отказаться от местных антисептиков, уменьшает длительность симптомов заболевания и снижает потребность в приеме антибиотиков, т.е. является целесообразным по сравнению с местными антисептиками.

Что уже известно об этой теме?

- Метаболический синдром и ожирение сопровождают процесс старения, усугубляя тяжесть цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии, заболеваний печени

- Фонтурацетам эффективен при ишемии головного мозга, нейродегенеративной патологии, эпилепсии, астении, психических расстройствах (в т.ч. при алкогольной интоксикации и зависимости)

- Интересным свойством фонтурацетама является его терапевтический эффект в отношении ожирения, однако механизмы этого фармакологического эффекта неизвестны

Что нового дает статья?

- Хемореактомный, фармакоинформационный и хемонейроцитологический методы анализа позволяют утверждать, что липолитические эффекты фонтурацетама будут проявляться гораздо сильнее, чем у других рацетамов

- Липолитическое действие фонтурацетама потенциально связано с активацией β3-адреноцепторов, рецепторов аденозина, глюкагоноподобного пептида, сфингозинфосфата и пролифераторов пероксисом

- Липолитический эффект фонтурацетама может реализовываться посредством ингибирования каннабиноидных, опиоидных, гистаминовых, глутаматных, ноцицептиновых, орексиновых рецепторов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Хемореактомное исследование фонтурацетама (Актитропил) указало на возможные механизмы влияния данного ноотропного препарата на обмен жиров и углеводов, тем самым объясняя эффективность терапии ожирения и метаболического синдрома

Цель: провести хемореактомный, фармакоинформационный и хемонейроцитологический анализ свойств рацетамов (пирацетам, анирацетам, прамирацетам, леветирацетам, фонтурацетам).

Материал и методы. Хемореактомный, фармакоинформационный и хемонейроцитологический методы анализа свойств молекул основаны на хемореактомной методологии – новейшем направлении приложения систем машинного обучения в области постгеномной фармакологии. Оценка фармакологических возможностей молекул в рамках хемореактомной методологии проводится посредством сравнения химической структуры молекул рацетамов со структурами молекул, для которых молекулярно-фармакологические свойства изучены с использованием алгоритмов обучения искусственного интеллекта на основе информации типа big data, представленной в базах данных PubChem, HMDB, STRING, PharmGKB. На основании всего комплекса различий между молекулами во взаимодействиях с белками-рецепторами для каждой вычисляли балл «противодействия ожирению» как порядковый номер этой молекулы при упорядочении по убыванию значений соответствующих хемореактомных констант IC50, EC50.

Результаты. Липолитический эффект прогнозируется именно для фонтурацетама в результате активации этой молекулой β3-адреноцепторов, рецепторов аденозина, глюкагоноподобного пептида, сфингозинфосфата и пролифераторов пероксисом, а также специфического ингибирования каннабиноидных, опиоидных, гистаминовых, глутаматных, ноцицептиновых, орексиновых рецепторов и рецепторов нейропептида Y. Вследствие действия этих механизмов фонтурацетам будет способствовать нормализации аппетита и улучшению метаболизма жировой ткани. Значения суммарного балла липолитического эффекта, полученные по всем установленным взаимодействиям с рецепторами, составили 4,3±0,9 для фонтурацетама, 3,0±1,4 для прамирацетама и 2,5±1,5 для всех остальных молекул.

Заключение. Результаты анализа позволяют утверждать, что липолитические эффекты фонтурацетама (Актитропил – АО «Фармстандарт», Россия) будут проявляться гораздо сильнее, чем для других рацетамов (пирацетама, анирацетама, прамирацетама, леветирацетама). Хемореактомный анализ фонтурацетама указал на новые молекулярные механизмы фармакологического действия молекулы, обеспечивающие снижение избыточного аппетита и нормализацию массы тела. Фонтурацетам является единственным ноотропным препаратом, показанным для терапии ожирения.

Что уже известно об этой теме?

- Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются основной причиной детской заболеваемости, обращения за медицинской помощью и назначения лекарственных средств, а также наносят экономический ущерб как семьям пациентов, так и системе здравоохранения и обществу

- К неспецифическим компонентам местной иммунной защиты относят анатомические и гистологические барьеры, а к специфическим – синтез секреторных иммуноглобулинов А (IgA), которые агглютинируют возбудителей заболевания и защищают слизистую оболочку от их проникновения

- При назначении топических бактериальных лизатов (ТБЛ) с первых дней заболевания пик локальной продукции IgA приходится на 4–5-е сутки, когда наиболее высок риск развития вторичной бактериальной инфекции

Что нового дает статья?

- Выполнен фармакоэкономический анализ целесообразности применения ТБЛ в виде назального спрея (ИРС®19) для лечения и профилактики инфекций верхних дыхательных путей в детской популяции в сравнении с другими зарегистрированными в России препаратами, относящимися к классу топических интерферонов

- Отдельно рассчитаны затраты со стороны системы здравоохранения и государства и прямые затраты родителей на лечение ребенка с ОРЗ

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Прием ИРС®19 с первых симптомов ОРЗ позволяет отказаться от применения топических интерферонов, уменьшает длительность симптомов заболевания, снижает потребность в назначении противокашлевых, сосудосуживающих препаратов и антибиотиков

- Благодаря профилактическому применению ИРС®19 можно снизить частоту ОРЗ у ребенка и, как следствие, сократить расходы родителей

Цель: фармакоэкономический анализ целесообразности применения топического бактериального лизата в виде назального спрея (ИРС®19) для лечения и профилактики инфекций верхних дыхательных путей в детской популяции в сравнении с другими лекарственными препаратами, зарегистрированными в России, относящимися к классу топических интерферонов.

Материал и методы. На основании данных Росстата и информации из открытых источников рассчитана популяция пациентов с острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). На основании российских клинических рекомендаций «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)» и «Острый тонзиллит и фарингит (острый тонзиллофарингит)» определены прямые медицинские затраты на оказание медицинской помощи профильным пациентам. К прямым затратам со стороны родителей относили все расходы на приобретение лекарственных средств для базовой или сопутствующей терапии. К прямым затратам со стороны системы здравоохранения и государства относили затраты на оказание медицинской помощи на амбулаторном этапе. Прямые немедицинские затраты включали выплаты по листам нетрудоспособности, косвенные затраты – недополученный валовой внутренний продукт (ВВП) из-за отсутствия на рабочем месте.

Результаты. Суммарные затраты системы здравоохранения и государства на 1 пациента с ОРЗ составляют 42 472 руб. при неосложненном течении и 70 649 руб. при осложненном течении. В случае применения ИРС®19 с первого дня заболевания удается сократить его продолжительность более чем в 2 раза. Таким образом, затраты на оказание медицинской помощи составляют 2078 руб. Выплаты по листу нетрудоспособности Социальным фондом России составят 2287 руб., а недополученный ВВП – 9148 руб. (итоговые затраты – 13 513 руб.)

Заключение. Впервые в российских экономических условиях проведена оценка применения лекарственного средства ИРС®19 для лечения и профилактики ОРЗ у детей. Использование ИРС®19 с первых симптомов заболевания позволяет отказаться от применения топических интерферонов, уменьшает длительность симптомов, снижает потребность в назначении противокашлевых, сосудосуживающих препаратов и антибиотиков.

Что уже известно об этой теме?

- 7-гидроксиматаирезинол (7(ОН)МР) – основной лигнан экстрактов ели, который обладает онкопротективными и противовоспалительными свойствами

- Важной особенностью 7(ОН)МР является высокая безопасность его применения

- 7(ОН)МР не дает тератогенных и аллергических эффектов

Что нового дает статья?

- Показано, что противовоспалительный механизм молекулярного действия 7(OH)МР включает ингибирование 5-липоксигеназы, матриксной металлопротеиназы 2, митоген-активируемой киназы 14, рецептора лейкотриена В4, рецептора простагландина

- Онкопротективный механизм молекулярного действия 7(OH)МР основан на ингибировании гемоксигеназы-2, циклин-зависимых киназ 3 и 4, фактора роста эпидермиса, белка mTOR

- По данным экспериментального исследования, 7(ОН)МР в дозах 60 и 120 мг/сут тормозит рост солидной карциномы Эрлиха даже при провокации эстрадиолом

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Онкопротективные и противовоспалительные свойства 7(ОН)МР указывают на перспективность его использования в клинической практике онкологов и гинекологов

Цель: определение молекулярных механизмов действия 7-гидроксиматаирезинола (7(ОН)МР) – основного лигнана экстрактов ели, характеризующегося онкопротективными и противовоспалительными свойствами.

Материал и методы. Анализ 7(ОН)МР проведен на основе хемоинформационного подхода, использующего комбинаторную теорию разрешимости и топологическую теорию распознавания. Постгеномный подход позволяет оценивать действие лекарств на транскрипцию генома (транскриптом) и на протеом в целом.

Результаты. 7(ОН)МР имеет противовоспалительные (ингибирование 5-липоксигеназы, матриксной металлопротеиназы 2, митоген-активируемой киназы 14, рецептора лейкотриена В4, рецептора простагландина) и онкопротективные (антиоксидантный эффект за счет ингибирования гемоксигеназы-2, ингибирование циклин-зависимых киназ 3 и 4, фактора роста эпидермиса, белка mTOR) фармакологические эффекты.

Заключение. Снижая экспрессию пролиферативных генов и генов, вовлеченных в хроническое воспаление, молекула 7(ОН)МР тормозит пролиферацию опухолевых клеток. Фармакоинформационное моделирование показало, что противоспалительные эффекты 7(ОН)МР могут способствовать увеличению продолжительности жизни модельных животных.

Что уже известно об этой теме?

- Вульвовагинальная атрофия (ВВА) является распространенным заболеванием, которое имеют до 75% женщин в постменопаузе. Она характеризуется истончением и сухостью влагалища, что может привести к дискомфорту, зуду, жжению, диспареунии и другим симптомам, снижающим качество жизни

- Существует множество методов ведения пациенток с ВВА, включая гормональную терапию, местные эмоленты и лубриканты, физиотерапию и модификацию образа жизни. Однако их эффективность может варьироваться, и часть женщин не получает достаточного облегчения симптомов

Что нового дает статья?

- Сопоставлена эффективность двух подходов к реабилитации пациенток с ВВА: персонифицированная комплексная «активная» реабилитация и «пассивная» реабилитация

- Персонифицированная комплексная «активная» реабилитация показала более высокую эффективность, чем «пассивная» реабилитация, в части снижения pH среды влагалища и индекса массы тела, улучшения углеводного обмена, контроля уровней маркеров воспаления и магния в крови

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Практикующие акушеры-гинекологи и организаторы здравоохранения могут использовать результаты данного исследования, чтобы рекомендовать «активную» реабилитацию пациенткам с ВВА, внедряя ее в рутинную клиническую практику

Цель: оценить эффективность и безопасность реабилитационных программ у пациенток с вульвовагинальной атрофией (ВВА).

Материал и методы. В исследовании участвовали 350 пациенток с ВВА в хирургической (n=140) и естественной (n=140) менопаузе, в контрольную группу вошли 70 женщин без ВВА. Пациентки с ВВА были распределены в группы получавших комплексную «активную» реабилитацию (группа 1А – хирургическая менопауза, группа 2А – естественная менопауза) и «пассивную» реабилитацию (группа 1Б – хирургическая менопауза, группа 2Б – естественная менопауза). На протяжении 24 мес отслеживали динамику индекса массы тела (ИМТ), pH среды влагалища, углеводного профиля с расчетом индекса инсулинорезистентности HOMA-IR, маркеров воспаления лептин, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа, содержания магния в крови, а также профиля безопасности с оценкой нежелательных явлений, связанных с реабилитационными мероприятиями.

Результаты. В группах 1А и 2А ИМТ значимо снижался, pH среды влагалища на 1-м году наблюдения уменьшался у пациенток групп 1А и 2А, но увеличивался в группах 2А и 2Б. У всех пациенток с ВВА, а также у женщин контрольной группы ИМТ превышал норму, демонстрируя наличие предожирения (1А, 2А, контрольная группа) или ожирения 1-й степени (исходно в группе 1Б, в течение всех сроков наблюдения – в группе 2Б). HOMA-IR исходно отражал послеоперационную инсулинорезистентность в группах 1А и 2А, но у получавших комплексную «активную» реабилитацию динамика его снижения была наиболее выраженной. Концентрация маркеров воспаления была исходно повышена по сравнению с показателями контрольной группы и с течением времени снижалась в группах 1А и 1Б, однако значений контрольной группы к концу исследования достигли только уровни лептина. Сывороточная концентрация уровня магния составила 0,71±0,12 ммоль/л в группе 1А, 0,71±0,10 ммоль/л в группе 2А, 0,76±0,08 ммоль/л в группе 1Б, 0,72±0,17 ммоль/л в группе 2Б (дефицит магния). При дотации органических солей магния в комбинации с пиридоксином в группах 1А и 1Б уровень магния в крови восстанавливался до нормы начиная с 3-го месяца наблюдения. Нежелательных явлений не регистрировалось.

Заключение. Персонифицированная программа комплексной «активной» реабилитации пациенток с ВВА эффективнее, чем «пассивная» реабилитация, при сопоставимой безопасности. Ее внедрение в рутинную практику будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи таким пациенткам.

Что уже известно об этой теме?

- Ионы лития оказывают нейротрофическое, нейропротекторное, противовопалительное и противоопухолевое действие

- Среди различных солей лития наиболее широко используется карбонат

- В клинической практике высокие внутривенные дозы витамина С давно используются в качестве дополнительной терапии у пациентов со злокачественными опухолями

Что нового дает статья?

- Показано, что применение карбоната и аскорбата лития в различных экспериментальных группах животных уже через 3 сут вызывало умеренное торможение роста карциномы легких Льюис (КЛЛ) – на 10–15%

- Субхроническое введение аскорбата лития в низкой дозе (1 мг/кг/сут) животным-опухоленосителям приводило к умеренному (на 20–30%), но достаточно стабильному торможению роста КЛЛ

- При использовании высокой дозы аскорбата лития (10 мг/кг/сут) не отмечено значимого влияния на опухолевый рост

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- При раке легких возможно применение солей лития в сочетании со стандартными методами лечения для усиления их противоопухолевого действия

Цель: изучение противоопухолевых эффектов органической соли лития (аскорбат лития) в различных дозах в сравнении с неорганической солью (карбонат лития).

Материал и методы. Проведено две серии экспериментов по влиянию препаратов лития на динамику роста и метастазирование перевиваемой карциномы легких Льюис (КЛЛ) у мышей F1 (CBA × C57Bl/6j). В первой серии осуществляли сравнительное изучение эффектов различных доз аскорбата лития (1 и 10 мг/кг/сут в расчете на элементный литий), а во второй – сравнение эффектов аскорбата и карбоната лития при использовании в одинаковой дозе (5 мг/кг/сут).

Результаты. Достоверные противоопухолевые эффекты найдены для более низких доз аскорбата лития (1 и 5 мг/кг/сут). Статистически достоверный противоопухолевый эффект аскорбата лития отмечался с 10-х суток в течение всего срока наблюдения (индекс торможения роста опухоли (ТРО) 30–40%). Противоопухолевое действие карбоната лития в этом опыте было менее выраженным и стабильным (ТРО 20–30%). Антиметастатического эффекта при воздействии обоих препаратов не наблюдалось.

Заключение. При субхроническом внутрижелудочном введении аскорбата и карбоната лития животным-опухоленосителям в ежедневной дозе 5 мг/кг отмечается противоопухолевый эффект, проявляющийся торможением роста КЛЛ. Эффективные и безопасные противоопухолевые дозы аскорбата лития лежат в диапазоне 1–5 мг/кг/сут.

ОБЗОРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

- Острое повреждение почек (ОПП) – жизнеугрожающее состояние, которое встречается у 10–15% больных, поступающих в стационар, и у ≤50% пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии

- Получившие распространение в клинической практике маркеры ОПП (креатинин сыворотки крови и объем мочи) имеют ряд недостатков

Что нового дает статья?

- По данным 55 исследовательских работ проанализированы диагностические и прогностические возможности нового перспективного биомаркера – цистатина С (CysC) и моделей на его основе при ОПП

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Исследование уровня CysC в крови и моче позволит верифицировать ОПП с высокой чувствительностью и специфичностью на раннем этапе, опережая развитие структурных изменений в почках и тем самым давая возможность своевременно корректировать лечение, в т.ч. отменять нефротоксичные препараты и инициировать нефропротективную терапию

Острое повреждение почек (ОПП) – жизнеугрожающее состояние, занимающее одно из лидирующих позиций в структуре летальности в отделениях реанимации. Распространенные в клинической практике маркеры ОПП характеризуются целым рядом недостатков: креатинин сыворотки крови – позднее реагирование на повреждение канальцев почек, повышение при повреждении более 50% нефронов; объем мочи – ограничение диагностической ценности и гипердиагностика ОПП при дегидратации, невозможность оценки на основании однократного измерения, а также необходимость в регулярном и частом динамическом контроле. В обзоре рассмотрены диагностические и прогностические возможности цистатина С (англ. cystatin C, CysC) при ОПП. Проанализированы результаты 55 исследовательских работ. Показано влияние ряда физиологических состояний и непочечных заболеваний на уровни CysC в сыворотке крови и моче. Эти показатели зарекомендовали себя как высокочувствительные и специфичные биомаркеры диагностики и прогноза ОПП, позволяющие верифицировать почечную дисфункцию на ранней стадии развития, опережая структурные изменения и тем самым позволяя своевременно корректировать лечение, в т.ч. отменять нефротоксичные препараты и инициировать нефропротективную терапию.

Что уже известно об этой теме?

- Обзоры методик расчета себестоимости лабораторных исследований ранее не публиковались

- Существует ряд работ, дающих рекомендации по применению отдельных методов с учетом опыта авторов

Что нового дает статья?

- Собраны и описаны все используемые сегодня методики оценки себестоимости лабораторных исследований

- Приведена методика, используемая в ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России при формировании тарифов на оплату медицинской помощи и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в программе государственных гарантий

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Представленные данные помогут повысить эффективность учета затрат и принятия управленческих решений в сфере клинической лабораторной диагностики

Актуальность. Определение себестоимости лабораторных исследований представляет собой существенный фактор в контексте экономического анализа и управления клинической диагностической лабораторией. Сведения о себестоимости позволяют медицинским организациям более эффективно планировать оперативную деятельность, оптимизировать использование ресурсов и осуществлять контроль над затратами. Эти меры направлены на улучшение финансового состояния и повышение операционной эффективности лабораторий.

Цель: провести обзор методов расчета себестоимости лабораторных исследований.

Материал и методы. Исследование включало отбор и анализ публикаций по вопросам расчета затрат на лабораторные исследования, определения их себестоимости в базах данных PubMed/MEDLINE и Google Scholar по запросу “cost laboratory test”, e-Library по запросам «себестоимость лабораторные исследования» и «затраты лабораторные исследования», а также в поисковых системах Google и Яндекс по аналогичным запросам. Рассмотрены нормативные правовые документы Российской Федерации в данной сфере.

Результаты. Для расчета себестоимости лабораторных исследований применяют: прямой анализ затрат, расчет нормативной себестоимости, расчет полной себестоимости, расчет себестоимости по видам деятельности (англ. activity-based costing, ABC), расчет стандартной себестоимости, расчет себестоимости базовой услуги, расчет стоимости по отделениям, объемно-стоимостный анализ. Наиболее полно и точно учесть влияние различных факторов на итоговую себестоимость исследований позволяют методы расчета стандартной себестоимости и АВС.

Заключение. Установленные нормативными правовыми актами подходы не противоречат друг другу и представляют собой реализацию метода полной стоимости. При этом медицинская организация может использовать и иные методики расчета себестоимости лабораторных исследований в зависимости от целей анализа, специфики лаборатории и принятого в учетной политике метода учета затрат, системы управленческого учета.

Что уже известно об этой теме?

- Искусственный интеллект (ИИ) используется в медицине для диагностики, лечения и управления здравоохранением

- ИИ может достигать сопоставимой или более высокой точности в диагностике заболеваний по сравнению с врачами

- Инвестиции и число исследований в области ИИ для здравоохранения и медицины продолжают расти, что свидетельствует о повышенном интересе к этой области науки

Что нового дает статья?

- Показана значимость ИИ для врачей и подчеркнута необходимость дополнительного образования в вопросах его применения в клинической медицине

- Представлен вклад российской науки в изучение ИИ в области медицины и обсуждены способы улучшения разработки и использования новой технологии

- Проанализирована публикационная активность по рассматриваемой теме в ведущих странах мира

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Введение дополнительных образовательных программ по использованию ИИ в медицине и здравоохранении повысит квалификацию врачей и будет способствовать более эффективному использованию ИИ в клинической практике

- Более широкое применение ИИ для диагностики и лечения улучшит качество оказания медицинской помощи, сократив количество ошибок и повысив точность диагностики и лечения

- Увеличение инвестиций и числа научных исследований ИИ в медицине может стимулировать развитие новых прикладных технологий и подходов, способствуя дальнейшему прогрессу в сфере здравоохранения

Статья посвящена анализу этапов развития и современных направлений исследований искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения и медицины, а также его практического применения на материале научных публикаций в базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Embase, eLibrary и КиберЛенинка. Показана динамика количества научных публикаций об ИИ в здравоохранении и медицине, а также приведен анализ роста инвестиций в разработку программного обеспечения, основанного на ИИ, в последние годы. ИИ может достигать сопоставимой точности в диагностике заболеваний в сравнении с врачами. Однако будущие исследования должны быть сосредоточены на сравнении клинических результатов диагностики и лечения, проводимых врачами, которые принимают решения на основе ИИ, с результатами клинической работы врачей, не использующих ИИ. В работе подчеркнута важность подготовки специалистов, способных сочетать знания в области медицины с навыками применения ИИ.

СОБЫТИЯ

Что уже известно об этой теме?

- Вопросы первичной профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов хирургического профиля остаются приоритетными

- Оптимальной и валидированной моделью индивидуального прогнозирования ВТЭО у хирургических пациентов является шкала Каприни

- Оптимальная стратегия фармакологической профилактики ВТЭО у хирургических пациентов включает: оценку хирургического вмешательства; определение показаний с учетом факторов риска и баллов по шкале Каприни (наличия противопоказаний для назначения антикоагулянтов); определение сроков начала введения антикоагулянтов, выбор препарата, расчет суточной дозы и кратности инъекций, определение длительности фармакологической профилактики

Что нового дает статья?

- Проведен обзор научных публикаций по частоте развития и факторам риска ВТЭО и кровотечений у хирургических пациентов, первичной профилактике послеоперационных ВТЭО с помощью низкомолекулярных гепаринов

- Сформулированы предложения по внесению дополнений в национальные клинические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение тромбоза глубоких вен. Рекомендации российских экспертов»

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- При наличии технической возможности рекомендуется применение лабораторного контроля для измерения анти-Ха-активности на фоне введения нефракционированного и низкомолекулярного гепарина для оценки индивидуального ответа у пациентов с высоким, очень высоким и чрезвычайно высоким риском ВТЭО, в т.ч. у коморбидных пациентов, для мониторинга и коррекции дозировок. Целесообразно широкое внедрение методики в клиническую практику хирургических стационаров

15 марта 2024 г. в Москве под эгидой общероссийской общественной организации «Ассоциация флебологов России» и Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии на площадке Российского форума по тромбозу и гемостазу состоялось заседание Совета экспертов, посвященное актуальным вопросам первичной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) с помощью низкомолекулярных гепаринов (НМГ) у пациентов хирургического профиля с различной массой тела. Участники мероприятия рассмотрели актуальность и распространенность этой проблемы в хирургической практике, обсудили факторы риска и частоту развития ВТЭО, включая кровотечения в послеоперационном периоде, балльную оценку риска развития осложнений по Каприни. Также дискуссия касалась стандартных и персонифицированных доз НМГ для первичной профилактики ВТЭО в периоперационном периоде у хирургических пациентов в зависимости от массы тела, определения роли лабораторных тестов, в т.ч. оценки анти-Ха-активности НМГ для мониторинга эффективности и безопасности первичной профилактики ВТЭО в клинической практике.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2070-4933 (Online)