ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

► Применение методов машинного обучения (МО) и сценарного моделирования (СМ) в медицине и страховании позволяет разрабатывать эффективные и объяснимые алгоритмы симуляции процессов и анализа их исходов

► Разработка и интеграция моделей МО в современные медицинские информационные системы используются для оптимизации рутинных процессов медицинских организаций

► Комбинация СМ с МО позволяет более точно моделировать сложные и нелинейные зависимости, получать результаты, основанные на индивидуальных особенностях пациента и врача, что способствует персонализации подхода к оказанию медицинской и фармацевтической помощи детям

Что нового дает статья?

► Подробно описаны подходы к предварительной обработке данных о назначениях лекарственных препаратов (ЛП) детям, разработке дополнительных признаков на основе анализа данных информационной базы исследования, а также адаптации полученных значений в вид, удобный для интерпретации моделями МО

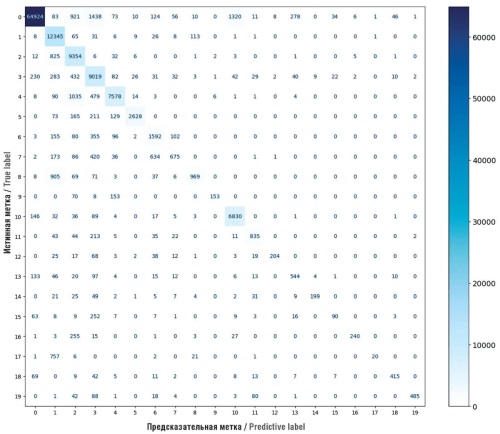

► Процесс назначения ЛП сформулирован как задача многометочной классификации моделей МО, в ходе математического обоснования которой предложена новая метрика оценки точности таких моделей, измеряющая долю истинных меток среди наиболее вероятных предсказаний

► Сравнительный анализ 25 моделей МО и нейронных сетей различной архитектуры и конфигурации гиперпараметров позволил определить модель градиентного бустинга деревьев решений (XGBC) как наиболее эффективную для многометочной классификации действующих веществ ЛП (точность 85%)

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Комбинированная система СМ структуры фармацевтической помощи детям с помощью модели XGBC позволяет получать точные предсказания назначений ЛП, которые могут быть использованы для оценки стоимости терапии при разработке индивидуальных программ лекарственного страхования

► Полученная модель может быть применена для формирования ассортимента аптек готовых лекарственных форм, предоставляя перечень востребованных в детской практике ЛП для улучшения доступности фармацевтической помощи

► Интеграция модели в качестве системы поддержки клинических решений способствует персонализации и повышению качества медицинской помощи, позволяя врачу принимать во внимание прогнозируемые значения, основанные на математической интерпретации индивидуальных особенностей пациента

Цель: определение наиболее подходящего метода машинного обучения для решения задачи назначения лекарственных препаратов (ЛП) детям в условиях медицинской организации, оценка его производительности и потенциала внедрения в системы сценарного моделирования структуры фармацевтической помощи.

Материал и методы. Использованы данные о назначениях ЛП детям из медицинских информационных систем клиник г. Москвы за период с января по декабрь 2023 г. включительно. Данные содержали информацию о пациентах, дате обращения, диагнозах, назначенных ЛП и специальности врача. Проведены предварительная обработка данных, извлечение дополнительных признаков и определение процесса как задачи многометочной классификации. Разработаны и валидированы модели следующих архитектур: полносвязная нейронная сеть (англ. fully connected neural network, FCNN), сверточная нейронная сеть (англ. convolutional neural network, CNN), модель обучения одного классификатора для каждого класса (англ. One-vs-Rest, OvR), градиентный бустинг деревьев решений (англ. eXtreme Gradient Boosting Classifier, XGBC) и случайный лес (англ. RandomForestClassifier, RFC). Оценка моделей проводилась с использованием площади под кривой (англ. area under curve, AUC) рабочей характеристики приемника (англ. receiver operating characteristic, ROC), F1-меры и собственной метрики точности.

Результаты. Модель XGBC показала наилучшие результаты по всем задачам и метрикам. После оптимизации модели и набора данных AUC ROC достигла 0,9993, F1-мера – 0,8318, собственная метрика точности – 0,8548. Модель эффективно предсказывает назначение аналогичных по фармакологическому действию ЛП, позволяя оценивать структуру фармацевтической помощи в рамках конкретного сценария. Оптимизация данных и модели повысила точность прогнозов до 85%.

Заключение. Модель XGBC является наиболее подходящей для решения задачи сценарного моделирования назначения ЛП. Выявленные проблемы с предсказанием похожих ЛП указывают на необходимость дальнейшего совершенствования модели и данных. Полученные результаты свидетельствуют о потенциале интеграции методов машинного обучения в системы сценарного моделирования фармацевтической помощи.

Что уже известно об этой теме?

► Согласно законодательству обеспечение таблетированными препаратами, полученными по каналу обязательного медицинского страхования (ОМС), должно осуществляться исключительно в условиях дневного стационара, в то время как прием лекарств «на дому» возможен только после их получения по льготе, преимущественно региональной

► Выдача пациентам пероральных противоопухолевых лекарственных препаратов (ПОЛП) для амбулаторного применения приводит к регулярным судебным спорам между дневными стационарами и территориальными фондами ОМС

Что нового дает статья?

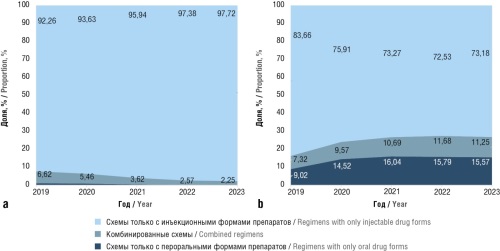

► Исследована динамика использования всех форм лекарственной терапии для онкологических пациентов в условиях круглосуточного и дневного стационаров за 5-летний период

► Продемонстрировано ежегодное увеличение применения всех форм ПОЛП в дневном стационаре, при этом использование пероральных форм имело наивысший темп прироста, что может указывать на все меньшее участие регионального финансирования в лекарственном обеспечении онкологических пациентов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Рост применения таблетированной терапии в дневных стационарах сохраняет существующие барьеры для доступа пациентов к пероральным ПОЛП в амбулаторных условиях и является причиной для новых судебных споров, связанных с использованием таких препаратов вне стационара

► Исследование подчеркивает необходимость смены стратегии лекарственного обеспечения онкологических пациентов, включающей либо увеличение финансирования из региональных бюджетов на амбулаторном этапе, либо формирование единого источника финансирования

Актуальность. Лекарственное обеспечение онкологических пациентов сопряжено с рядом сложных и дискуссионных вопросов, одним из которых является использование пероральных противоопухолевых лекарственных препаратов (ПОЛП) в дневных стационарах (ДС). ДС нередко выдают пероральные ПОЛП пациенту с запасом «на руки» для амбулаторного применения, что становится причиной регулярных судебных споров c территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Чтобы понять, меняется ли такая практика со временем, необходимо провести анализ динамики применения ПОЛП.

Цель: выявить тенденции в применении различных форм ПОЛП в условиях круглосуточного стационара (КС) и ДС за 5-летний период.

Материал и методы. Проведен анализ оказанной медицинской помощи отдельно в условиях КС и ДС по данным деперсонифицированных реестров структуры госпитализаций медицинских организаций онкологического профиля. Для оценки в динамике взяты данные за период с 2019 по 2023 гг. Все схемы противоопухолевой терапии анализировались в разрезе трех групп: схемы только с пероральными формами (включая комбинации нескольких пероральных препаратов), схемы только с инъекционными формами (внутривенное, подкожное введение препарата) и комбинированные схемы (пероральная и иная формы). Рассматривалось распределение долей использования разных форм за каждый год исследуемого периода, а также динамика применения различных форм ПОЛП в условиях КС и ДС за 5-летний период. Статистический анализ временных рядов для оценки динамики проводился с расчетом показателей абсолютного и относительного прироста (убыли), выравниванием временного ряда методами укрупнения интервала и скользящей средней.

Результаты. В ДС Российской Федерации отмечен рост применения всех форм ПОЛП за период с 2019 по 2023 гг. В отношении пероральных форм наивысший темп прироста наблюдался в 2020 г. – 79,9%, а за весь анализируемый период он изменился с 9,25% до 29,09%. В составе комбинированных схем также зафиксировано увеличение роли пероральной терапии в ДС (рост показателя за рассматриваемый период – с 10,54% до 29,46%). Однако в КС в динамике увеличивается роль только схем с инъекционными формами – рост показателя с 17,65% до 23,32%. Роль пероральной терапии в условиях КС практически нивелирована: снижение с 43,59% до 1,18%, а в составе комбинированных схем – с 30,47% до 12,95%.

Заключение. Полученные результаты позволяют объективно оценить особенности применения ПОЛП в стационарах Российской Федерации. Отдельно отметим, что при общей тенденции к увеличению использования всех форм противоопухолевой терапии в ДС наивысший темп прироста наблюдался именно в группе пероральных препаратов.

Что уже известно об этой теме?

► Ключевым параметром, позволяющим оценить эффективность проводимой терапии, является достижение целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) <7%

► В настоящее время широкое распространение получили агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа (арГПП-1), однако терапия препаратами этой группы затратна

► Комбинированный препарат алоглиптина и пиоглитазона, относящихся к группам ингибиторов дипептидилпептидазы-4 и тиазолидиндионов, также показывает высокую эффективность при достижении целевого уровня HbA1C<7%

Что нового дает статья?

► Применение препарата «алоглиптин + пиоглитазон» у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа позволяет значительно сократить суммарные затраты, ассоциированные с использованием гипогликемических препаратов и лечением сопутствующих сердечно-сосудистых осложнений, в сравнении с арГПП-1 при сохранении эффективности терапии

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► При тщательной оценке профиля пациента можно подобрать для него оптимальный вариант гипогликемической терапии, который при достижении целевых показателей эффективности значительно сократит лекарственные затраты

► Сэкономленные средства позволят обеспечить терапией дополнительное число пациентов с сахарным диабетом 2-го типа

Цель: сравнительная оценка суммарных средневзвешенных затрат при применении препарата «алоглиптин + пиоглитазон» вместо агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа (арГПП-1).

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование с использованием методов фармакоэкономического анализа (анализ минимизации затрат, анализ влияния на бюджет) с учетом эффективности сравниваемых режимов терапии. Данные о режимах терапии и безопасности препаратов взяты из публикаций по результатам клинических исследований III фазы, клинических рекомендаций, о стоимости препаратов – из государственного реестра предельных отпускных цен, информации о результатах аукционов.

Результаты. Анализ влияния на бюджет показал, что применение комбинации «алоглиптин + пиоглитазон» при лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа позволяет значительно сократить суммарные затраты, ассоциированные с применением гипогликемических препаратов и лечением сопутствующих сердечно-сосудистых осложнений. Полная замена арГПП-1 на комбинацию «алоглиптин + пиоглитазон» из расчета на обеспечение 83 582 пациентов позволит снизить затраты на 42,1%, или на 10 934,5 млн руб., за 3 года. За счет сэкономленных средств можно обеспечить терапией препаратом «алоглиптин + пиоглитазон» дополнительно 18 622 пациента с сахарным диабетом 2-го типа в первый год и по 21 103 пациента в последующие годы.

Заключение. Применение препарата «алоглиптин + пиоглитазон» вместо арГПП-1 является экономически обоснованным и целесообразным в отношении снижения затрат на гипогликемическую терапию и лечение сердечно-сосудистых событий.

Что уже известно об этой теме?

► По данным сетевого метаанализа, терапия нетакимабом статистически значимо превосходит или имеет тенденцию к более высокой эффективности по сравнению с другими генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) по критериям ASAS20/40 и BASDAI50

► Нетакимаб показал более высокую клинико-экономическую эффективность в лечении анкилозирующего спондилита по сравнению с другими ГИБП, относящимися к классу ингибиторов интерлейкина-17, – иксекизумабу и секукинумабу

Что нового дает статья?

► Затраты на дополнительно достигнутый эффект по критериям ASAS20, ASAS40 и BASDAI50 при терапии нетакимабом ниже по сравнению с прочими ГИБП на 31–77%, 34–80% и 20–69% соответственно

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Расширение практики применения нетакимаба при лечении анкилозирующего спондилита повысит доступность терапии и будет способствовать улучшению прогноза пациентов

Цель: оценка клинико-экономической эффективности терапии анкилозирующего спондилита (АС) нетакимабом по сравнению с другими генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП), применяемыми в текущей клинической практике в Российской Федерации.

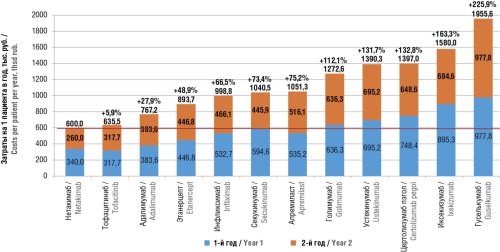

Материал и методы. Оценку клинико-экономической эффективности проводили с позиции системы здравоохранения на основе результатов сетевого метаанализа рандомизированных клинических исследований. В качестве критериев клинической эффективности использовали показатели достижения ответа на лечение по шкале Международного общества по изучению спондилоартрита (англ. Аssessment of Spondyloаrthritis International Society, ASAS) ASAS20, ASAS40, а также по Батскому индексу активности заболевания при анкилозирующем спондилите (англ. Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BASDAI) BASDAI50. Временной горизонт исследования составил 2 года. При расчете учитывали только затраты на лекарственные препараты на основе предельных отпускных цен производителя с учетом налога на добавленную стоимость. При наличии на фармацевтическом рынке не только оригинального препарата, но и биоаналогов расчет проводили на основе минимальной из зарегистрированных цен.

Результаты. По данным сетевого метаанализа, нетакимаб статистически значимо превосходит по эффективности другие ГИБП для терапии АС или демонстрирует тенденцию к более высокой эффективности. Затраты в расчете на 1 пациента, достигшего ответа дополнительно по сравнению со стандартной терапией без ГИБП, при терапии нетакимабом на 31–77%, 34–80% и 20–69% ниже по сравнению с альтернативными ГИБП при оценке эффективности по критериям ASAS20, ASAS40, BASDAI50 соответственно.

Заключение. Нетакимаб характеризуется более высокой клинико-экономической эффективностью по сравнению с другими ГИБП и в сопоставимых клинических ситуациях может рассматриваться как препарат выбора при активном АС, позволяя минимизировать расходы системы здравоохранения на дополнительный случай достижения критериев эффективности в сравнении со стандартной схемой лечения. Ограничения проведенного анализа определяют необходимость дальнейших исследований в данной области.

Что уже известно об этой теме?

► Анестезиологическое обеспечение представляет собой ключевой и зачастую значительный по стоимости элемент при расчете затрат на предоставление медицинской помощи в рамках медицинских услуг или случаев, связанных с применением анестезии

► На сегодняшний день отсутствует общепринятая классификация методов анестезии, а представленные в действующей номенклатуре медицинских услуг недостаточны для использования их в качестве базы для расчетов

► Унифицированного перечня методов анестезии и его структурного и финансового наполнения ранее не было представлено

Что нового дает статья?

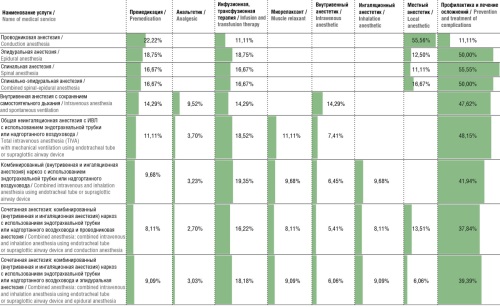

► Разработан единый классификатор (перечень) анестезиологических пособий с целью оценки финансовых затрат

► Каждый метод анестезии классификатора наполнен структурной и финансовой составляющей в технологических картах, что позволяет прозрачно и объективно применять их в качестве базы для расчетов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Разработанные технологические карты для каждого метода анестезии могут быть использованы в дальнейших расчетах при актуализации и формировании новых услуг и методов клинико-статистических групп и высокотехнологичной медицинской помощи с включением анестезии

Актуальность. Затраты на анестезиологическое пособие являются дорогостоящей и ключевой составляющей в структуре расходов на медицинские услуги, клинико-статистические группы (КСГ) и методы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), включающие анестезию. В связи с этим возникает необходимость разработки унифицированной методологии для расчета таких затрат, обеспечивающей прозрачность и объективность данных о структуре расходов. Формирование соответствующих технологических карт для каждого метода анестезии позволит использовать их в дальнейших расчетах при актуализации и формировании новых медицинских услуг, методов КСГ и ВМП с включением анестезии.

Цель: унифицировать подходы к расчету затрат на анестезиологические пособия.

Материал и методы. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе сформирован классификатор (перечень) методов анестезии для использования в целях расчета финансовых затрат на анестезиологическое пособие. На втором этапе выполнялось структурное и финансовое наполнение технологических карт по методам анестезии в соответствии с их классификатором. На каждом из этапов проводилась валидация работы специалистов ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России внешними экспертами (врачами – анестезиологами-реаниматологами).

Результаты. Разработанный классификатор методов анестезии для использования в целях расчета финансовых затрат на анестезиологическое пособие, прошедший валидацию внешними экспертами, включил девять основных позиций. По каждому методу сформированы технологические карты на первый час анестезии, второй и каждый последующий часы. Далее в технологических картах осуществлялся расчет затрат, непосредственно связанных с оказанием анестезиологического пособия (прямые затраты), которые включали затраты на оплату труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании медицинской услуги, затраты на расходные материалы, лекарственные препараты, амортизацию и косвенные затраты за вычетом фонда оплаты труда дополнительного персонала. Наибольшую долю в структуре затрат составили затраты на расходные материалы (более 50% в каждом методе анестезии). Дополнительно проводился расчет затрат, необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации в целом (косвенные затраты).

Заключение. Разработанные унифицированные технологические карты для каждого метода анестезии могут быть использованы в дальнейших расчетах при актуализации и формировании новых услуг и методов КСГ и ВМП с включением анестезии.

Что уже известно об этой теме?

► Наблюдается региональная вариация экономической и ассортиментной доступности лекарственных средств (ЛС)

► Пандемия оказывала влияние на ассортиментную доступность ЛС

Что нового дает статья?

► Показано, что региональная вариация экономической и ассортиментной доступности ЛС может быть разной внутри одной группы ЛС для разных торговых наименований

► Установлено, что на динамику цен оказывали влияние различные внешние шоки, по-разному отразившиеся на экономической доступности ЛС отечественного и зарубежного производства

► Продемонстрировано, что помимо региональной вариации для цен характерна пространственная автокорреляция

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Учитывая различную экономическую и ассортиментную доступность ЛС, может усиливаться региональная дифференциация тактик лечения и подбора лекарственной терапии

Актуальность. В Российской Федерации (РФ) проблемы обеспеченности населения лекарственными средствами (ЛС) связаны как с физической, так и с экономической их доступностью, на которую в последние годы значительное влияние оказывали различные внешние факторы: пандемия, специальная военная операция и т.д. При этом наблюдается региональная дифференциация по наличию отдельных ЛС и по уровню цен, что определяет вариативность реакции рынков на внешние шоки и на разрабатываемые правительством механизмы стабилизации рынков.

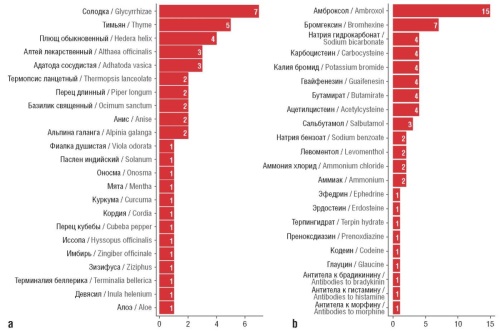

Цель: выявление зависимостей в региональной доступности противокашлевых и отхаркивающих ЛС.

Материал и методы. Исследование проводили на данных сервиса онлайн-аналитики розничных продаж в РФ, который формирует базу данных на основе чеков, содержащих информацию о цене реализации 55 ЛС за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. в разрезе 83 субъектов РФ. Анализ включал оценку структуры реализуемых ЛС по их составу, месту производства, включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также динамики, вариации и пространственной автокорреляции цен, ассортиментной и экономической доступности ЛС в регионах страны.

Результаты. Ассортиментная доступность повысилась по 35 из 55 рассматриваемых ЛС, при этом все они в 2023 г. были представлены только в 5 субъектах РФ. Цены характеризуются высокой вариацией как в разрезе торговых наименований (ТН), так и в разрезе субъектов РФ в диапазоне от 13,7% (Доктор МОМ®) до 181% (Кука). Динамика цен ЛС отечественного и зарубежного производства различается до 2022 г. и после. Экономическая доступность ЛС в разрезе ТН и субъектов РФ находится в очень широком диапазоне (от 0,003 до 1,4 дневного медианного дохода). Данные различия являются не хаотичными, а пространственно зависимыми: фиксируется положительная пространственная автокорреляция цен.

Заключение. Анализ позволил выявить различную ассортиментную и экономическую доступность ЛС в регионах, на динамику которой значительное влияние оказывают внешние шоки. При этом в разрезе ТН отмечается вариативность скорости восстановления пространственного равновесия рынков ЛС, что следует учитывать при разработке мероприятий по их стабилизации.

Что уже известно об этой теме?

► Гидролизаты плаценты человека (ГПЧ) используют для лечения стеатогепатита (алкогольной, метаболической и смешанной этиологии)

► Результаты экспериментальных и клинических исследований показали эффективность применения ГПЧ для лечения жировой дистрофии печени при перегрузке железом

Что нового дает статья?

► Впервые изучено влияние ГПЧ на выведение железа из печени с одновременным препятствованием повреждению почек, головного мозга и миокарда в предлагаемой модели метаболически-ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБП) с перегрузкой железом у крыс

► Охарактеризованы сложные изменения биомаркеров функций печени, почек, кроветворения, воспаления и тромбообразования, возникающие при воспроизведении модели

► Показаны эффективность и безопасность применения ГПЧ в терапии экспериментальной МАЖБП с перегрузкой железом

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Стандартизированный ГПЧ – весьма перспективное направление поиска гепатопротекторов для лечения МАЖБП. Однако требуются дополнительные исследования в клинических уcловиях для подтверждения этих результатов

Актуальность. Сочетание метаболически-ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБП) с перегрузкой железом встречается примерно у 1/3 пациентов и весьма трудно поддается лечению. Для этой формы МАЖБП не разработано специальных средств лечения, малочисленны и экспериментальные модели, на которых могли бы апробироваться такие средства.

Цель: создание модели МАЖБП и изучение эффективности применения гидролизата плаценты человека (ГПЧ) в эксперименте.

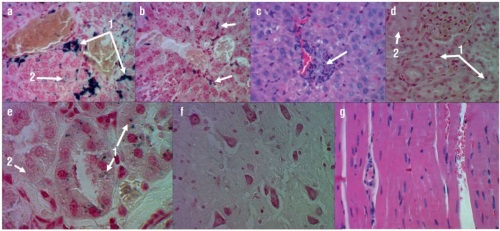

Материал и методы. В эксперименте крысы разделены на три группы: 1-я группа на нормальной диете и питье, во 2-й и 3-й группах воспроизводилась модель перегрузки печени железом путем внутрибрюшинного введения сернокислого железа в течение 12 дней в условиях добавления в диету насыщенных жиров (пальмовое масло) и фруктозы. На 13-й день исследования у животных 1-й и 2-й групп проводили забор крови для биохимического исследования и секционного материала (печень, почки, мозг, сердце). В 3-й группе крысам вводили стандартизированный ГПЧ в терапевтической дозе внутримышечно в течение 4 нед. На 41-й день проводили забор крови и секционного материала. На данной модели апробирована эффективность применения ГПЧ на основании изменений более 20 биомаркеров функций печени, почек, кроветворения, воспаления и тромбообразования.

Результаты. Показано, что инъекции ГПЧ являются эффективным средством лечения МАЖБП с перегрузкой железом. В частности, после воспроизведения модели на 41-й день достоверно возрастали уровни ферритина (интактные: 201±45 мкг/л; модель:

254±12 мкг/л; р<0,0001), аспартатаминотрансферазы (АСТ) (интактные: 114,9±27,3 Ед/л; модель: 301,3±30,3 Ед/л;р<0,000001), аланинаминотрансферазы (АЛТ) (интактные: 22,8±3,2 Ед/л; модель: 58,7±5,5 Ед/л; р<0,00014), лейкоцитов (интактные: 4,6±1,3×109 кл/л; модель: 6,9±0,8×109 кл/л; р<0,01), тромбоцитов (интактные: 509,7±121,6×109 кл/л; модель: 820,2±50,5×109 кл/л; р<0,01) и падали уровни общего белка (интактные: 46,2±4,6 г/л; модель: 45,5±5,8 г/л; р=0,002), креатинина (интактные: 35,7±1,2 мкмоль/л; модель: 23,3±1,4 мкмоль/л; р<0,00001) в крови и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (интактные: 169±5 мл/мин/1,73 м2; модель: 154,1±7,1 мл/мин/1,73 м2; р=0,04). Применение ГПЧ приводило к нормализации перечисленных показателей полиорганной патологии на 41-й день: достоверному снижению концентрации ферритина (141±24 мкг/л; р<0,001), АСТ (166,7±51,3 Ед/л; р=0,00027), АЛТ (36,4±7,2 Ед/л; р=0,00001), лейкоцитов (4,5±2,7×109 кл/л; р=0,039), тромбоцитов (639,0±92,3×109 кл/л; р=0,00157) и достоверному повышению уровня общего белка (55,9±3,8 г/л; р=0,0014), нормализации креатинина (27,7±1,5 мкмоль/л; р=0,0002) и СКФ (169,8±6,2 мл/мин/1,73 м2; р=0,0011). Гистологический анализ продемонстрировал, что ГПЧ способствует выведению железа из печени, одновременно препятствуя повреждениям почек, головного мозга и миокарда в предлагаемой модели МАЖБП с перегрузкой железом.

Заключение. Применение ГПЧ в терапии экспериментальной МАЖБП с перегрузкой железом является эффективным и безопасным, профилактирует полиорганную патологию.

Что уже известно об этой теме?

► Ингибиторы интерлейкина, в т.ч. ингибитор интерлейкина-17 нетакимаб, являются препаратами, характеризующимися высокой клинической эффективностью при псориатическом артрите (ПсА)

► По данным сетевого метаанализа, терапия нетакимабом статистически значимо превосходит или демонстрирует тенденцию к более высокой эффективности по сравнению с другими генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) и таргетными синтетическими базисными противовоспалительными препаратами (тсБПВП) по частоте достижения критериев ACR70 и PASI90

Что нового дает статья?

► Показано, что затраты на альтернативную биологическую терапию ПсА на 2-летнем горизонте исследования превышают затраты на нетакимаб на 6–226%. Затраты на достижение ответа при терапии нетакимабом являются минимальными в сравнении с другими ГИБП

► Проведена оценка возможных схем разделения затрат, показавшая, что для достижения равной с нетакимабом эффективности затрат стоимость препаратов сравнения должна быть снижена более чем на 50%, за исключением тофацитиниба

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Для достижения сопоставимой с нетакимабом эффективности затрат по критериям ACR70 и PASI90 необходимо снижение стоимости препаратов сравнения или предоставление производителем дополнительных бесплатных упаковок

► Расширение практики применения нетакимаба при лечении ПсА повысит доступность терапии и будет способствовать улучшению прогноза пациентов

Цель: проведение клинико-экономического анализа терапии взрослых пациентов с псориатическим артритом (ПсА) российским ингибитором интерлейкина-17 нетакимабом по сравнению с другими генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) и таргетными синтетическими базисными противовоспалительными препаратами (тсБПВП), представленными на фармацевтическом рынке Российской Федерации.

Материал и методы. Оценку клинико-экономической эффективности проводили с позиции системы здравоохранения для популяции пациентов с активным ПсА на основе результатов сетевого метаанализа. Для анализа клинической эффективности использовали изменение суставных симптомов по критерию Американской коллегии ревматологов (англ. Аmerican Сollege of Rheumatology, ACR) ACR70, а также изменение кожной симптоматики согласно индексу распространенности и тяжести псориаза (англ. Psoriasis Area and Severity Index, PASI) PASI90. Временной горизонт исследования составил 2 года. Затраты на лекарственные препараты рассчитывали на основе зарегистрированных предельных отпускных цен с налогом на добавленную стоимость. При наличии на фармацевтическом рынке не только оригинального препарата, но и биоаналогов/дженериков расчет проводили на основе минимальных значений зарегистрированных цен. Влияние изменения цен на результаты исследования оценивали в рамках анализа чувствительности.

Результаты. По данным сетевого метаанализа, на 24-й неделе эффективность нетакимаба статистически значимо превосходит апремиласт, гуселькумаб, иксекизумаб, секукинумаб, тофацитиниб, устекинумаб, адалимумаб, цертолизумаб пэгол и этанерцепт по частоте достижения ACR70, а в случае сравнения с голимумабом и инфликсимабом нетакимаб демонстрирует тенденцию к более высокой эффективности. В отношении достижения критерия PASI90 эффективность нетакимаба достоверно превышает адалимумаб, голимумаб, инфликсимаб, секукинумаб, устекинумаб, цертолизумаб пэгол и этанерцепт, а по сравнению с гуселькумабом и иксекизумабом нетакимаб демонстрирует тенденцию к более высокой эффективности. Данный клинический эффект достигается на фоне существенной экономии ресурсов системы здравоохранения: затраты на терапию препаратами сравнения в 2-летнем горизонте исследования оказались на 6–226% выше, чем при терапии нетакимабом. Величина затрат, необходимая для достижения ответа по критериям эффективности, при терапии нетакимабом была минимальной среди всех рассмотренных схем (у препаратов сравнения затраты на дополнительный случай достижения ответа по критерию ACR70 выше на 127,7–894,6%, а по критерию PASI90 – на 59,2–2091,3%).

Заключение. Схема лечения ПсА нетакимабом характеризуется наименьшей величиной затрат по сравнению с другими ГИБП и тсБПВП, позволяя при этом достигать лучшего или сопоставимого клинического эффекта, т.е. имеет более высокую клиникоэкономическую эффективность. Для сопоставимых с нетакимабом затрат, необходимых для достижения ответа по критериям ACR70 и PASI90, требуется существенное снижение стоимости препаратов сравнения или предоставление производителем дополнительных бесплатных упаковок. Включение нетакимаба в схемы лечения ПсА позволит значительно повысить доступность терапии и будет способствовать улучшению прогноза течения заболевания.

Что уже известно об этой теме?

► Определение стоимости оказания медицинской помощи (МП) является важнейшим элементом системы финансирования здравоохранения – от нее зависят корректность расчета потребности в финансировании, распределение выделенных средств и, как следствие, эффективность использования государственных ресурсов на охрану здоровья граждан

► На сегодняшний день в России существуют различные методики расчета стоимости МП, которые различаются областью применения, целевой аудиторией, степенью детализации, особенностями расчета и т.д. При этом нет уверенности, что они в достаточной мере отвечают текущим потребностям системы здравоохранения и интересам всех ее участников (включая медицинские организации)

Что нового дает статья?

► Анализ существующих методик расчета стоимости МП выявил их достаточную разрозненность и неопределенность в отношении отдельных трактовок – методики были разработаны в разное время под разные задачи разными экспертными группами

► Разработанная унифицированная методика включает в себя все основные текущие принципы расчета стоимости МП (т.е. не является революционной), но повышает прозрачность и точность расчетов, обладает широкой областью применения и может быть понятно адаптирована под различные задачи

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение единого подхода к расчетам стоимости МП направлено на повышение стандартизации и управляемости финансирования здравоохранения на всех уровнях

► Переход на унифицированную методику оценки стоимости оказания МП позволит проводить более объективные расчеты, что должно привести к увеличению доступности МП для населения

Актуальность. Современные вызовы в здравоохранении, такие как увеличение продолжительности жизни и рост потребностей в медицинской помощи (МП), усиливают давление на ограниченные ресурсы системы здравоохранения России. Рациональное распределение финансовых средств становится приоритетной задачей. Определение стоимости МП – ключевой инструмент, влияющий на эффективность системы. Однако существующие методики расчета отличаются разрозненностью, что снижает их прозрачность и ограничивает применение. Необходимость унификации подходов для обеспечения стандартизации, повышения качества и доступности МП определяет актуальность исследования.

Цель: разработать унифицированную методику расчета стоимости оказания МП за счет государственных источников финансирования, направленную на повышение прозрачности, стандартизацию расчетов и поддержку единого подхода в управлении здравоохранением.

Материал и методы. Исследование основано на анализе нормативно-правовой документации, регулирующей расчеты в государственном секторе здравоохранения. Использованы методы информационного поиска, экспертного опроса, статистической обработки данных и экономического анализа.

Результаты. Анализ существующих методик расчета выявил их разрозненность, различия в уровне детализации, методах определения затрат и трактовке отдельных положений. Разработанная унифицированная методика включает разделение затрат на прямые и косвенные, использование нормативных и фактических данных. Основными расчетными единицами стали стоимость медицинских услуг и случаев оказания МП. Методика адаптирована под различные источники финансирования и региональные особенности.

Заключение. Предложенная методика позволяет повысить прозрачность, детализацию и согласованность расчетов, что способствует эффективному управлению средствами системы здравоохранения. Гибкость подходов обеспечивает возможность дальнейшей адаптации под задачи различных участников системы.

Что уже известно об этой теме?

► Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) снижают уровень гастропротекторного простагландина Е2, ингибируя циклооксигеназу-1, и подавляют синтез провоспалительных простагландинов посредством ингибирования циклооксигеназы-2

► Использование комплексов «цинк-НПВС» не вызывает значительных повреждений слизистых желудка и кишечника, наблюдаются только слабовыраженные микроповреждения слизистой желудка

► Добавление цинка к НПВС делает эти композиции существенными источниками микроэлемента цинка, характеризующегося самостоятельными противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами

Что нового дает статья?

► Показано, что цинкосодержащее соединение N-аллилимидазол-цинк (бис(N-аллилимидазол)цинкдиацетат) – перспективное противовоспалительное средство, потенциально лишенное недостатков НПВС

► Установлено, что противовоспалительное действие N-аллилимидазол-цинка обусловлено влиянием на активность цитокинов и, отчасти, на метаболизм простагландинов и лейкотриенов

► Противоболевой эффект N-аллилимидазол-цинка может быть связан с ингибированием рецепторов кининов, слабыми антигистаминовыми и антиноцицептиновыми эффектами. N-аллилимидазол-цинк может проявлять гастропротекторные свойства

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► При суточной потребности в цинке порядка 15–20 мг N-аллилимидазол-цинк и исследованные цинк-НПВС являются существенными источниками элементного цинка

► Хемореактомный анализ N-аллилимидазол-цинка указывает на перспективы создания на его основе лекарственного препарата с выраженными противовоспалительными и анальгезирующими свойствами, не обладающего ульцерогенным действием

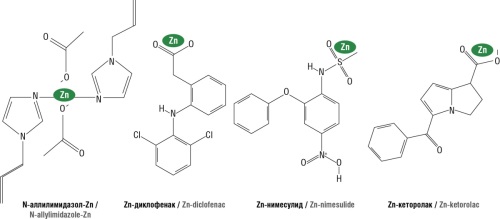

Актуальность. Для эффективной и безопасной фармакотерапии воспаления и боли используются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Как правило, они снижают уровень гастропротекторного простагландина Е2 вследствие ингибирования циклооксигеназы-1. Цинкосодержащая молекула-кандидат N-аллилимидазол-цинк (бис(N-аллилимидазол)цинкдиацетат) – перспективный противовоспалительный препарат, потенциально лишенный гастротоксичности.

Цель: хемореактомное моделирование фармакологических эффектов N-аллилимидазол-цинка и цинковых производных известных НПВС (диклофенак, нимесулид, кеторолак) методами топологического анализа хемографов численного прогнозирования в сложных системах признаков.

Материал и методы. Проведено in silico моделирование молекулы-кандидата N-аллилимидазол-цинка, синтезированного в ФГБУН ФИЦ «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН» с использованием конгломерата методов хемоинформационного анализа молекул научной школы Ю.И. Журавлёва. Данные методы включают теорию анализа хемографов, методы прогнозирования числовых таргетных переменных, комбинаторную теорию разрешимости/регулярности, топологический метод анализа данных. Оценка фармакологических возможностей молекул в рамках хемореактомной методологии (новейшего направления приложения систем машинного обучения в области постгеномной фармакологии) проводилась посредством сравнения химической структуры молекул рацетамов со структурами молекул, для которых молекулярно-фармакологические свойства изучены с использованием алгоритмов обучения искусственного интеллекта на основе информации типа big data, представленной в базах данных PubChem, HMDB, STRING, PharmGKB. На основании всего комплекса различий между молекулами во взаимодействиях с белками-рецепторами для каждой вычисляли балл «противодействия ожирению» как порядковый номер этой молекулы при упорядочении по убыванию значений соответствующих хемореактомных констант.

Результаты. Показано, что N-аллилимидазол-цинк может обладать противовоспалительным действием, обусловленным влиянием на активность цитокинов и, отчасти, на метаболизм простагландинов и лейкотриенов. Его центральные эффекты весьма схожи с эффектами цинкосодержащих НПВС. Анальгетический потенциал N-аллилимидазол-цинка основан на ингибировании кининовых подтипов рецепторов, а также на слабом блокировании активности гистаминовых рецепторов и антиноцицептиновых свойствах. Молекула может оказывать защитное воздействие на эпителий слизистой желудка и не ухудшает свойства мукозального защитного слоя желудка. Показано, что N-аллилимидазол-цинк по сравнению с другими соединениями, вошедшими в анализ, в наименьшей степени оказывает негативное влияние на метаболизм различных витаминов и микроэлементов.

Заключение. Хемореактомное профилирование N-аллилимидазол-цинка указывает на перспективы его применения как противовоспалительного препарата.

Что уже известно об этой теме?

► ABC/VEN-анализ является простым и эффективным методом фармакоэкономического исследования

► Полипрагмазия у пациентов пожилого и старческого возраста – актуальная проблема в клинической практике

► Применение критериев Бирса позволяет оптимизировать фармакотерапию у пожилых пациентов и препятствует назначению потенциально не рекомендованных лекарственных средств (ЛС)

Что нового дает статья?

► Впервые представлены результаты не только оценки рациональности закупки ЛС с помощью ABC/VEN-анализа, но и комплексного изучения критериев Бирса и числа случаев полипрагмазии у пожилых пациентов на примере дополнительного льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО), что позволяет оптимизировать назначение и закупку ЛС в рамках дополнительного ЛЛО

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Ежегодное проведение комплексного ABC/VEN-анализа в медицинских учреждениях позволяет рационализировать закупку ЛС

► Рациональная фармакотерапия и использование критериев Бирса в медицинских учреждениях способствуют уменьшению лекарственной нагрузки и повышению безопасности лекарственной терапии у пожилых пациентов

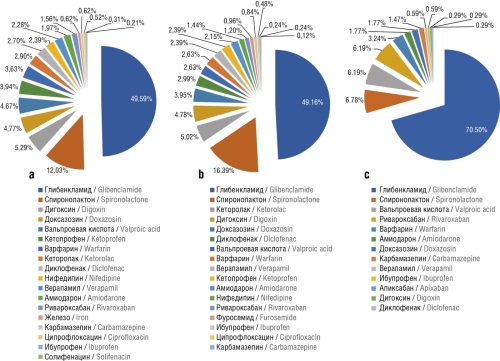

Цель: провести фармакоэкономическую оценку рациональности назначения лекарственных средств (ЛС) и анализ частоты назначения потенциально неприемлемых ЛС пациентам старше 65 лет на примере дополнительного льготного лекарственного обеспечения.

Материал и методы. Материалом для анализа послужили реестры ЛС, отпущенных в рамках дополнительного лекарственного обеспечения в 2019–2021 гг. Мы провели комплексное исследование, объединив ABC/VEN-анализ и оценку по критериям Бирса для определения рациональности фармакотерапии.

Результаты. Анализ структуры затрат на ЛС показывает положительную тенденцию в распределении категорий V, E, N (англ. vital, essential, non-essential – жизненно важные, необходимые, второстепенные) в классах A, B, C. В 2019 г. на закупку ЛС категории N было потрачено 13,7% бюджета, в 2020 г. – 10,6%, а в 2021 г. расходы на закупку ЛС категории N сократились до 2,6%. Затраты на препараты категорий V и Е выросли с 86,3% до 97,4%. Распространенность полипрагмазии (частота назначений 5 и более ЛС с различными международными непатентованными наименованиями на одного пациента в месяц) среди больных старше 65 лет в 2019 г. составила 11%, в 2020 г. – 13%, в 2021 г. – 1%. В 2019 г. пациентам старше 65 лет потенциально неприемлемые ЛС по критериям Бирса были назначены в 12,03% случаев, в 2020 г. – в 10,84%, в 2021 г. – в 9,7% случаев.

Заключение. Благодаря применению комплексного ABC/VEN-анализа и критериев Бирса удалось оценить рациональность расходования денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение за период 2019–2021 гг. и рациональность назначения ЛС пациентам старше 65 лет. Использование критериев Бирса позволяет оптимизировать фармакотерапию у пожилых пациентов.

Что уже известно об этой теме?

► По эпидемиологическим данным, 537 млн людей в возрасте от 20 до 79 лет в мире страдают сахарным диабетом 2-го типа (СД2). Ожидается, что к 2030 г. число больных СД2 увеличится до 643 млн

► При диабетической полинейропатии нейровоспаление приводит к демиелинизации. Старение шванновских клеток вызывает потерю миелина, нарушение аксональной функции, повышает уязвимость аксонов к гипоксическому или оксидантному повреждению, нейроаксональной дегенерации

Что нового дает статья?

► Установлены белки протеома, активность которых связана с эффектами аденозина и витаминов В1, РР, В12

► Выделены таргетные белки, участвующие в снижении нейровоспаления, ремиелинизации, нейрогенезе, биосинтезе нейронального аденозинтрифосфата, гомеостазе миелина

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Молекулярные механизмы синергизма изученных молекул имеют фундаментальное значение для понимания процессов регуляции нейровоспаления и ремиелинизации для профилактики диабетической полинейропатии и других нейродегенеративных заболеваний

Актуальность. Нейротрансмиттер аденозин и витамины группы В характеризуются нейропротекторными, ремиелинизирующими и противонейровоспалительными свойствами. Несмотря на исследования этих молекул в течение десятилетий, молекулярные механизмы синергизма их влияния на процессы нейровоспаления не изучены и не систематизированы.

Цель: установление молекулярных механизмов синергизма аденозина, тиамина, ниацина и цианокобаламина в противодействии патологии диабетической полинейропатии (ДПН).

Материал и методы. Определение молекулярных механизмов действия аденозина, тиамина (витамин В1), ниацина (витамин РР) и цианокобаламина (витамин В12) в патофизиологии ДПН проведено посредством функционального анализа геномных и протеомных баз данных.

Результаты. В результате проведенного анализа из 20 180 аннотированных белков протеома человека выделено 504 витамин-РРзависимых, 22 витамин-В1-зависимых, 24 витамин-В12-зависимых и 50 аденозин-зависимых. Установлены белки протеома человека, активность или уровни которых важны для снижения нейровоспаления, ремиелинизации, нейрогенеза, биосинтеза нейронального аденозинтрифосфата, гомеостаза миелина, нейропластичности, обезвреживания гомоцистеина, регенерации нервных волокон и поддержки эндотелия микрососудистого русла.

Заключение. Установленные молекулярные механизмы синергизма изученных молекул имеют фундаментальное значение для понимания процессов регуляции нейровоспаления и ремиелинизации в целях профилактики ДПН и других нейродегенеративных заболеваний.

ОБЗОРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

► Все большее число пациентов с хроническими заболеваниями используют биологически активные добавки (БАД), однако до сих пор не существует глобального консенсуса по их правовому регулированию

► Во многих странах до сих пор при регистрации БАД не требуются исследования для подтверждения их безопасности и эффективности из-за предполагаемого «низкого риска» натуральных продуктов

Что нового дает статья?

► Рассмотрены вопросы эффективности и безопасности БАД, показана необходимость разработки эффективной стратегии сотрудничества между потребителями, практикующими врачами и государственными учреждениями, а также международных критериев оценки рисков нежелательных явлений

► В России предлагается выстроить более полную правовую регламентацию рынка БАД по аналогии с контролем за лекарствами и медицинскими изделиями, законодательно закрепить механизм изучения лечебных и профилактических свойств БАД с помощью научных методов

► Для полноценного использования потенциала БАД необходимо создать целостную систему доклинических и клинических исследований, активно просвещать потребителей и медицинских работников о потенциальных лекарственных взаимодействиях, обеспечить тщательное соблюдение надлежащих производственных практик представителями отрасли

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Строгое регулирование и эффективная система контроля позволят осуществлять адекватный мониторинг и фиксацию развития осложнений от приема БАД, что будет способствовать повышению их терапевтической эффективности

► Реализация предложенных мер повысит прозрачность и доверие к продукции БАД, компетентность медицинских работников и осмотрительность потребителей

► Представленный перечень растительных ингредиентов, имеющих лекарственные взаимодействия, поможет врачам при включении БАД в программы лечения

В октябре 2024 г. исполнилось 30 лет Закону о пищевых добавках США (англ. Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA), который ввел в действие новый класс дополнительных медицинских продуктов. За этот 30-летний период в США использование пищевых добавок эволюционировало от нескольких сотен продуктов, состоящих в основном из витаминов, минералов и некоторых растительных экстрактов, до более чем 75 тыс. С растущей популярностью биологически активных добавок (БАД) совпало их одновременное употребление с обычными рецептурными препаратами, что чревато лекарственными взаимодействиями, особенно среди лиц с коморбидностью. Все большее число пациентов с хроническими заболеваниями используют БАД, однако до сих пор не существует глобального консенсуса в отношении их безопасности. В обзоре кратко рассмотрены вопросы эффективности и безопасности БАД, а также рынок такой продукции. Приведенные данные подчеркивают риски, которые несет глобальное распространение БАД. Безусловно, необходимо разработать эффективную систему сотрудничества между потребителями, практикующими врачами и государственными учреждениями, а также международные критерии оценки рисков нежелательных явлений, что может повысить прозрачность и доверие к продукции. Для обеспечения безопасности требуются более строгое регулирование и эффективная система контроля, позволяющая осуществлять адекватный мониторинг и фиксацию развития осложнений от приема БАД.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2070-4933 (Online)