ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

► При реализации программы высокозатратных нозологий (ВЗН) регулярно возникают трудности, связанные с распределением ограниченных финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей всех пациентов

► Неоднократно разными исследователями рассматривались варианты решения данной проблемы и проводилась оценка работы программы ВЗН в целом

Что нового дает статья?

► Показаны изменения средневзвешенной стоимости 1 единицы измерения лекарственных препаратов (ЛП), включенных в программу ВЗН, начиная с 2019 г. в связи с централизацией закупок

► Продемонстрированы изменения структуры закупок по программе ВЗН за 2019–2022 гг., в т.ч. в связи с централизацией закупок по новым ЛП и нозологиям

► Прослежено соотношение распределения объема закупок между нозологиями в каждом из рассматриваемых годов (с 2019 по 2023 гг.) и определен годовой прирост в каждой нозологии

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Полученные данные могут быть использованы для решения проблем, связанных с финансовыми ограничениями программы ВЗН, путем оценки реального эффекта от централизации закупок ЛП и грамотного распределения финансирования между ЛП в рамках одной нозологии

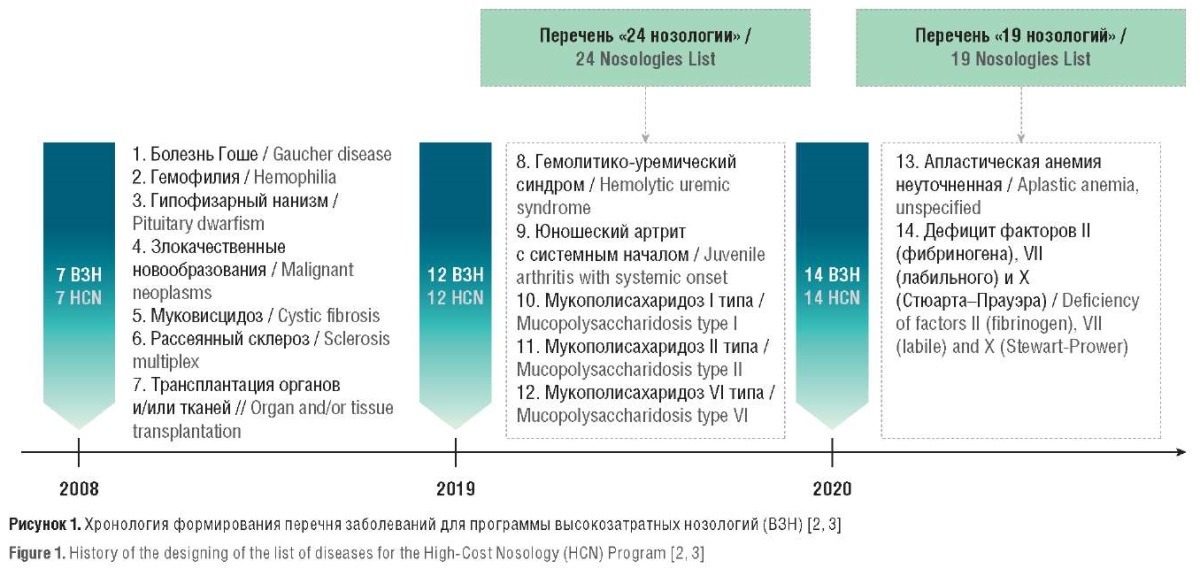

Актуальность. В Российской Федерации пациенты получают дорогостоящие лекарственные препараты (ЛП) за счет средств федерального бюджета в рамках программы высокозатратных нозологий (ВЗН).

Цель: оценка влияния централизации закупок ЛП на средневзвешенную стоимость (СВС) 1 единицы измерения (ЕИ) ЛП, структуру закупок по программе ВЗН за 5 лет (2019–2023 гг.), а также на годовой объем закупок по каждой нозологии и годовой прирост по сравнению с предыдущим годом.

Материал и методы. Проанализированы данные государственных закупок по каналам ВЗН, региональной и федеральной льготы за указанный временной промежуток. В анализе отдельных нозологий рассмотрено 22 ЛП, предназначенных для лечения 12 нозологий.

Результаты. Медианное значение изменения СВС 1 ЕИ для всех ЛП программы ВЗН составило 6,01%. Наименьшим объемом закупок за 5 лет характеризовалась апластическая анемия, наибольшим – злокачественные новообразования. Прирост закупок от года к году в рамках нозологий варьировался от +1% до +661%, а снижение – от –97% до –1%.

Заключение. Полученные результаты могут стать основой для проведения дальнейших исследований, связанных как с процессом реализации льготного лекарственного обеспечения с течением времени, так и с обоснованием разработки дополнительных инструментов, позволяющих повысить эффективность выбора фармакотерапии для уже включенных ЛП и принятия управленческих решений в отношении дальнейшего расширения программы ВЗН.

Что уже известно об этой теме?

► Среди факторов риска атеросклероза особняком стоит дислипидемия – собирательный термин, отражающий избыточную нагрузку организма атерогенными липопротеидами, которая с течением времени трансформируется в системный атеросклеротический процесс

► Национальные рекомендации 2023 г. и мнение ведущих российских экспертов по вопросам диагностики, профилактики и лечения нарушений липидного обмена (характерных для значительной доли популяции России) нацелены на снижение рисков развития сердечно-сосудистых (СС) заболеваний и продление жизни человека

► В 2023 г. шкала SCORE2 включена в одобренные Научно-практическим советом Минздрава России клинические рекомендации «Нарушения липидного обмена» (ID752), однако требуемые лабораторные исследования не вошли в порядок диспансеризации взрослого населения

Что нового дает статья?

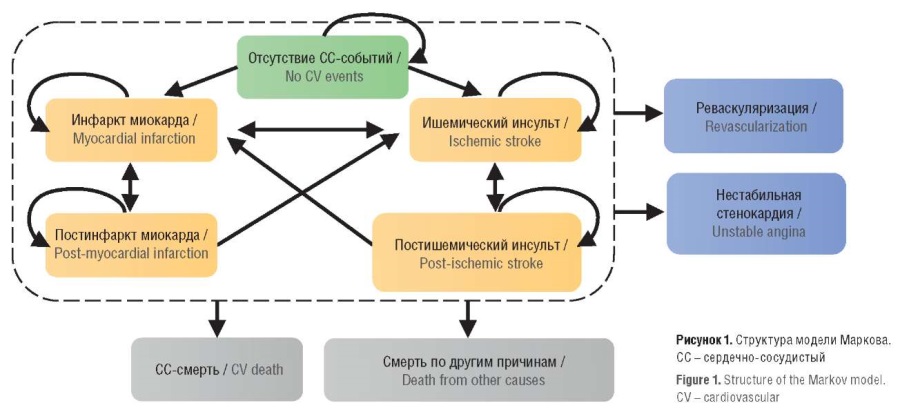

► Для анализа экономических последствий включения диагностических исследований (по шкалам SCORE и SCORE2) в существующие программы диспансеризации, а также для оценки затрат и исходов, связанных с фармакотерапией у пациентов с разным уровнем риска разработана модель Маркова, описывающая течение нарушения липидного обмена у взрослых пациентов в возрасте от 40 до 69 лет с высоким и очень высоким риском СС-событий по шкалам SCORE и SCORE2 без сопутствующих заболеваний, выявленных в рамках диспансеризации

► Показано, что применение шкалы SCORE2 вместо SCORE приведет к реклассификации большинства пациентов из групп низкого и умеренного риска СС-осложнений в группы высокого и очень высокого риска, что повлечет за собой дополнительные затраты на лабораторные исследования в рамках диспансеризации, а также на фармакокоррекцию выявленных нарушений липидного обмена

► Затраты на гиполипидемическую профилактику СС-заболеваний проанализированы и представлены в двух сценариях c учетом разных источников финансирования

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Применение новой шкалы SCORE2 может изменить практику назначения гиполипидемической профилактики СС-заболеваний, а также резко увеличить число пациентов, которым потребуется более раннее назначение фармакотерапии для предотвращения СС-событий

► По результатам представленного анализа в дальнейшем могут быть сделаны выводы о корректировке программ льготного лекарственного обеспечения для первичной профилактики СС-событий

Цель: оценить потребность в проведении фармакотерапии в группах риска неблагоприятных сердечно-сосудистых (СС) событий, выявляемых при проведении диспансеризации взрослого населения на основе шкалы SCORE2 (англ. Systemic Coronary Risk Estimation), внедряемой в клиническую практику.

Материал и методы. Для анализа экономических последствий включения диагностических исследований для оценки рисков по шкалам SCORE и SCORE2 разработана модель Маркова, описывающая течение нарушения липидного обмена у взрослых пациентов в возрасте от 40 до 69 лет без сопутствующих заболеваний, выявленных в рамках диспансеризации. Цикл модели составил 2 мес (среднее время ожидания ответа на терапию), горизонт моделирования – 3 года, а расчетные значения оценивались для периода 2024–2026 гг. В части экономического анализа отдаленных последствий рассчитаны стоимость фармакотерапии и затраты, связанные с СС-событиями на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи. Затраты на лекарственную терапию определены согласно режимам дозирования препаратов, представленным в инструкциях по медицинскому применению в России, а также в соответствии с клиническими рекомендациями.

Результаты. По результатам моделирования в периоде 2024–2026 гг. назначение фармакотерапии для снижения рисков СС-событий позволит дополнительно достичь совокупно 23 224 потенциально сохраненные жизни при исключительно государственном финансировании либо 23 605 – при смешанных источниках финансирования (государственных и собственных средств граждан). Стоимость анализируемой фармакотерапии при внедрении шкалы SCORE2 составит от 50,18 млрд руб. (при государственном финансировании) до 318,14 млрд руб. При этом фармакокоррекция позволит достичь сокращения затрат на лечение в стационаре и при оказании амбулаторных медицинских услуг до 4,1 млрд руб. (эффект при достижении показателей по уровню липопротеидов низкой плотности) и 1,6 млрд руб. (при достижении показателей по уровню триглицеридов).

Заключение. Применение новой шкалы SCORE2 может привести к изменению практики назначения гиполипидемической профилактики СС-заболеваний, а также к резкому увеличению числа пациентов, которым может потребоваться более раннее назначение фармакотерапии для предотвращения СС-событий.

Что уже известно об этой теме?

► Отдельные медицинские вмешательства требуют расхода значительных ресурсов системы здравоохранения, в первую очередь дорогостоящих медицинских изделий и квалифицированных кадров, что зачастую ограничивает оказание такой помощи пациентам, проживающим в отдельных регионах Российской Федерации (РФ)

► Существующее нормативное правовое обеспечение системы здравоохранения в РФ позволяет централизовать медицинскую помощь на межрегиональном уровне, но практика подобных объединений мала и ограничена несколькими регионами

Что нового дает статья?

► Представлены критерии отбора медицинских вмешательств, которые можно централизовать на базе отдельных межрегиональных медицинских организаций (затраты, сложность, редкость)

► Предложена методология для выявления «точек централизации» на основе статистического анализа госпитализаций

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Изложенные подходы могут повлиять на практику организации специализированной медицинской помощи по отдельным направлениям в субъектах РФ в сторону централизации редкой высокотехнологичной помощи в отдельных медицинских организациях

Актуальность. По мере погружения в базовую программу обязательного медицинского страхования новых высокотехнологичных методов лечения и диагностики ориентация на создание обособленных региональных систем здравоохранения становится все менее эффективной. Формирование необходимой инфраструктуры требует непропорционально больших вложений, при этом потребности населения большинства регионов не обеспечивают адекватной загрузки вновь созданных мощностей. Перспективным решением данных проблем представляется централизация оказания отдельных видов медицинской помощи (МП) на базе межрегиональных медицинских центров.

Цель: выработка подходов к определению медицинских вмешательств, которые целесообразно оказывать в специализированных межрегиональных центрах.

Материал и методы. Разработаны критерии отбора медицинских вмешательств (или профили МП и клинико-статистические группы заболеваний (КСГ)), которые потенциально нуждаются в централизации. С помощью методов статистического анализа проанализированы данные об оказанной специализированной МП в стационарных условиях по профилям «Детская хирургия» и «Травматология и ортопедия» для выявления регионов с низким или высоким уровнем госпитализаций, чтобы определить необходимость централизации или создания межрегиональных центров.

Результаты. Анализ позволил определить субъекты Российской Федерации (РФ), для которых будет актуален вопрос централизации МП для повышения ее доступности застрахованному на территории субъекта населению. Также выявлены регионы, в которых количество проводимых госпитализаций статистически значимо превосходит среднероссийские показатели. На базе таких субъектов РФ целесообразно создавать межрегиональные центры МП.

Заключение. Представленный анализ отдельных профилей и КСГ в разрезе субъектов РФ показал, что существуют объективные различия в объемах оказываемой МП. Предложенная методика определения КСГ и выявления субъектов РФ, имеющих профицит или дефицит оказания МП, может лечь в основу подходов к выявлению «точек централизации» МП.

Что уже известно об этой теме?

► Для эффективной фармакотерапии воспаления и боли используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

► Длительная терапия и/или неадекватное применение НПВП могут привести к повреждениям желудочно-кишечного тракта

► Осуществляется поиск новых НПВП с уникальными профилями взаимодействия с белками протеома, в т.ч. с улучшенной безопасностью

Что нового дает статья?

► Посредством конгломерата методов хемоинформационного анализа молекул смоделированы оценки фармакологических эффектов перспективного НПВП RRS-1

► Показано, что RRS-1 может активировать аденозиновые и дофаминовые рецепторы, каннабиноидный рецептор 2 и ГАМКА-рецептор в большей степени, чем другие молекулы, что соответствует противовоспалительному, антиноцицептивному и нейропротекторному эффектам

► Вещество RRS-1 отличалось умеренным профилем антивитаминного и антиминерального действия, что соответствует умеренному риску побочных эффектов вследствие ятрогенных нарушений микронутриентного баланса

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Дополнение RRS-1 рядом микронутриентов в физиологических дозах позволит снизить риск потерь этих микронутриентов до нуля

► Хемопротеомное профилирование молекулы-кандидата RRS-1 указало на комплекс потенциальных фармакологических свойств, которые могут способствовать усилению противоболевых эффектов соединения у определенных групп пациентов

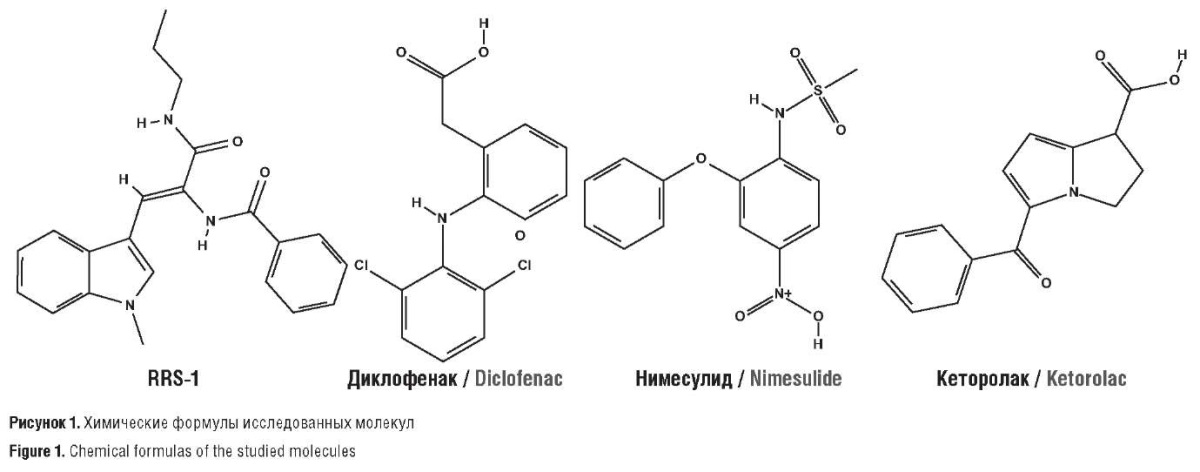

Актуальность. Для планирования эффективной и безопасной фармакотерапии воспаления и боли важно оценивать механизмы и спектр действия нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), включая воздействие на протеом человека.

Цель: выявить и оценить наиболее существенные отличия молекулы-кандидата RRS-1 (N-{(Z)-2-(1-метил-1H-индол-3-ил)-1-[(пропиламино)карбонил]винил}бензамида) от других НПВП посредством дифференциального хемореактомного анализа.

Материал и методы. Хемопротеомное моделирование фармакологических эффектов молекулы RRS-1 и ряда известных НПВП (диклофенак, нимесулид, кеторолак) на протеом человека проводилось на основе алгоритмов числового прогнозирования над пространством разнородных признаковых описаний, развиваемых в топологическом подходе к распознаванию научной школы Ю.И. Журавлёва и К.В. Рудакова.

Результаты. Достоверные отличия в эффектах исследованных молекул были найдены для 1232 белков протеома человека. Выявлены особенности оценок взаимодействий исследованных молекул с 47 таргетными белками, которые наибольшим образом отличают эффекты молекулы RRS-1 от всех остальных. Соединение RRS-1 может активировать аденозиновые и дофаминовые рецепторы, каннабиноидный рецептор 2 и ГАМКА-рецептор в большей степени, чем другие молекулы (активация этих рецепторов соответствует противовоспалительному, антиноцицептивному и нейропротекторному эффектам). RRS-1 может предпочтительно ингибировать ряд провоспалительных белков, рецептор брадикинина 1, метаботропный глутаматный рецептор 5, матриксные металлопротеиназы 8, 9, 12 и фактор свертывания крови X. Дополнительно показано преимущественное ингибирование молекулой RRS-1 ряда киназ, таргетируемых в противоопухолевой и противовоспалительной терапии. RRS-1 меньше, чем другие исследованные молекулы, взаимодействовал с рецепторами витамина D3, гормона щитовидной железы, ацетилхолина, каннабиноидов и опиоидов, орексина, различных метаболических ферментов, что важно с точки зрения безопасности применения препартов на основе данной молекулы. Вещество RRS-1 отличалось умеренным профилем антивитаминного действия: суммарный балл потери витаминов и минералов (7,4±3,7) был существенно меньше, чем в случае диклофенака (11,7±4,5), и фактически был на одном уровне с нимесулидом (6,9±3,7) и кеторолаком (6,7±3,6).

Заключение. Хемореактомное и хемопротеомное профилирование молекулы-кандидата RRS-1 позволило получить доэкспериментальные оценки эффективности и безопасности через моделирование взаимодействий с протеомом человека

Что уже известно об этой теме?

► Омела манго (Dendrophthoe pentandra) – одно из полупаразитических растений, которое используется в традиционной терапии, показывая высокую эффективность

► Комбинация омелы чайной (Scurrula atropurpurea (Blume)) и Den-

drophthoe pentandra известна как потенциальное лекарственное стредство от ряда заболеваний

Что нового дает статья?

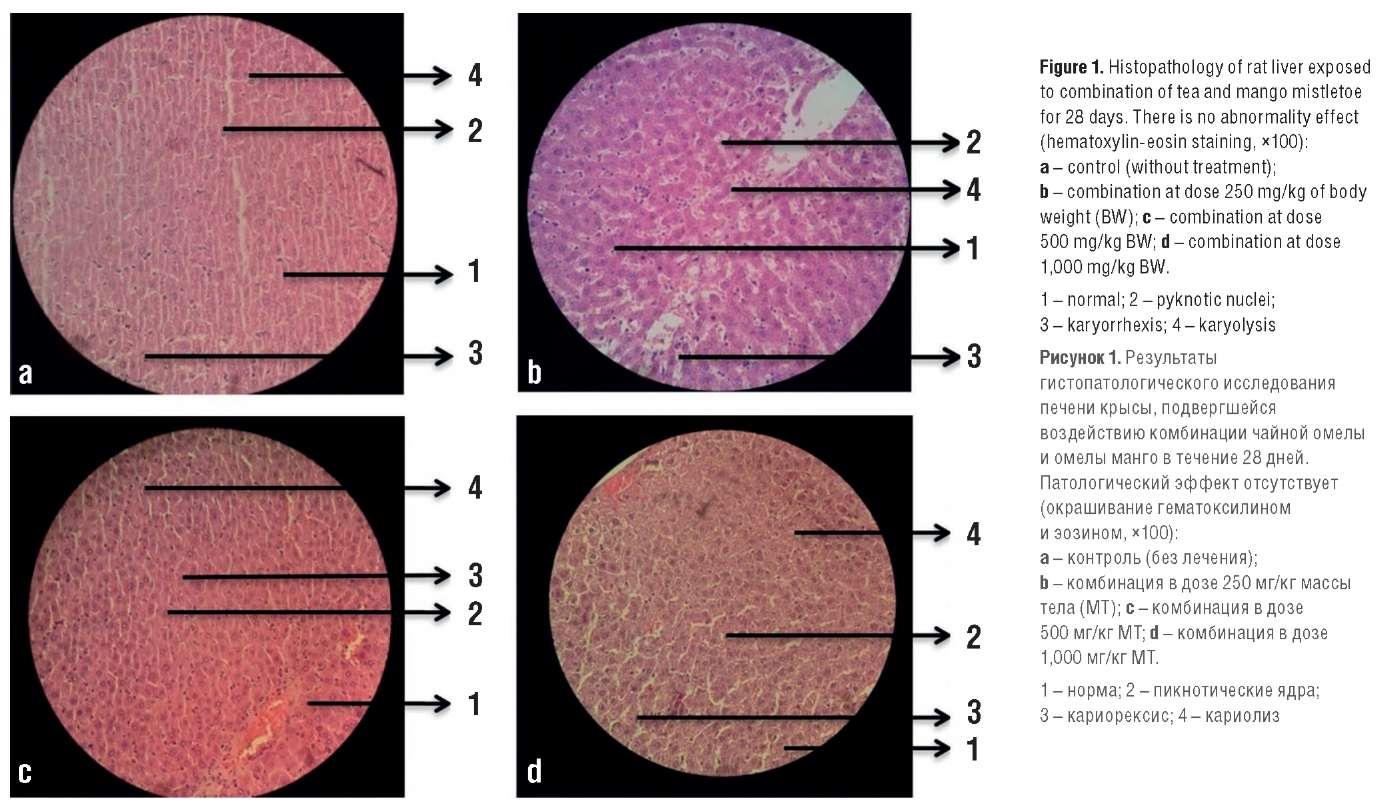

► При введении комбинации экстракта омелы в дозах 250, 500 и 1000 мг/кг массы тела у крыс не выявлено значимых различий в сывороточных уровнях общего билирубина, глутамат-щавелевоуксусной и глутамин-пировиноградной трансаминаз, альбумина, холестерина и три-

глицеридов, в то время как изменения уровней глобулина, общего белка, липопротеинов высокой и низкой плотности были достоверны (р<0,05)

► Показано, что с увеличением дозы комбинации омелы в гистопатологической структуре печени крыс повышается количество пикнотических, кариоректических и кариолитических клеток

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Результаты исследования могут помочь разработать оптимальный состав комбинации метанольного экстракта Scurrula atropurpurea (Blume) и Dendrophthoe pentandra для поддержания здоровья печени

Актуальность. Омела чайная (Scurrula atropurpurea (Blume)) и омела манго (Dendrophthoe pentandra) известны как потенциальные лекарственные средства от ряда заболеваний.

Цель: изучить эффект комбинации метанольного экстракта Scurrula atropurpurea (Blume) и Dendrophthoe pentandra (MESA-DP) на функцию и структуру печени у крыс с помощью серологического и гистопатологического анализа.

Материал и методы. Исследование проводилось в течение 28 дней с использованием 20 крыс, разделенных на четыре группы: 1-я группа служила контролем, а крысы во 2-й, 3-й и 4-й группах получали MESA-DP в дозах 250, 500 и 1000 мг/кг массы тела соответственно. Гистопатологическую структуру печени наблюдали с помощью окрашивания гематоксилином и эозином. Функцию печени оценивали по сывороточным уровням общего билирубина, глутамат-щавелевоуксусной трансаминазы (ГЩТ), глутамин-пировиноградной трансаминазы (ГПТ), общего белка, альбумина, глобулина, холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Данные проанализированы с использованием однофакторного анализа ANOVA (англ. ANalysis Of VAriance) и программы SPSS Statistics 17.0 (IBM, США).

Результаты. Введение MESA-DP при всех дозах не привело к достоверным различиям в функции печени у крыс по показателям общего билирубина, ГЩТ, ГПТ, альбумина, холестерина и триглицеридов (p>0,05), в то время как уровни глобулина, общего белка, ЛПВП и ЛПНП показали значимые различия (р<0,05). Изучение гистопатологической структуры печени продемонстрировало повышенное количество пикнотических, кариоректических и кариолитических клеток у крыс, получавших MESA-DP, по сравнению с контролем, которое росло с увеличением дозы.

Заключение. Функция печени после воздействия MESA-DP у крыс не изменилась по показателям общего билирубина, ГЩТ, ГПТ, альбумина, холестерина и триглицеридов. Однако применение MESA-DP привело к увеличению количества некротических клеток печени. Таким образом, оно может оказывать положительный эффект на печень подопытных животных с учетом правильного дозирования.

Что уже известно об этой теме?

► Витамин B12 важен для поддержания многих процессов (метаболизм фолатов, гомоцистеина, метилирование ДНК)

► Таргетная модуляция производных витамина В12 посредством специфических модификаций корринового ядра позволяет получать соединения с разными фармакологическими свойствами

► Для адекватного планирования дальнейших экспериментальных исследований (in vitro, in vivo) сначала необходимо провести моделирование фармакологических свойств отобранных молекул in silico

Что нового дает статья?

► Методом хемопротеомного анализа получены оценки взаимодействия шести производных витамина В12 (аквакобаламин, диаквакобинамид, кобириновый аминоспирт, кобириновый диамин, гептаметилцианаквакобириновая кислота, гептабутилцианаквакобириновая кислота), достоверно отличающихся для 1200 белков протеома человека

► Хемопротеомные профили каждого из соединений сгруппированы в три кластера веществ с близкими свойствами (аквакобаламин, диаквакобинамид – кобириновый аминоспирт – кобириновый диамин, гептаметилцианаквакобириновая кислота – гептабутилцианаквакобириновая кислота)

► Установленные различия в биологических эффектах исследуемых соединений относятся к нейропротективной, нейротрофической, противоопухолевой и противовоспалительной активности. Описаны механизмы реализации этих фармакологических эффектов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Взаимодействия со специфическими белками протеома человека важны для модуляции активности протеома и для целевой доставки лекарств

► Различия в нейропротективной, нейротрофической, противоопухолевой и противовоспалительной активности изученных производных позволяют более эффективно планировать экспериментальные и клинические исследования этих соединений

Актуальность. Химические производные витамина В12 характеризуются широким спектром фармакологического действия. Важно научиться устанавливать взаимосвязи между изменениями структуры корринового кольца в производных витамина В12 и изменениями фармакологических свойств.

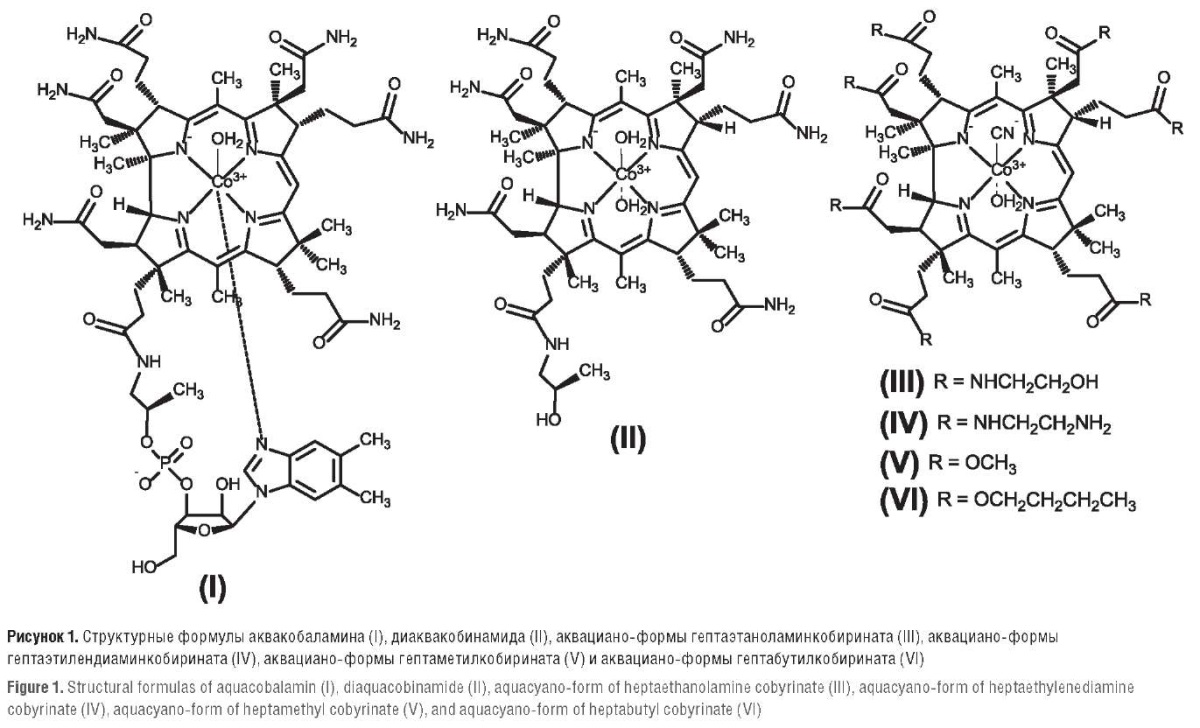

Цель: оценка взаимодействия шести производных витамина В12 (аквакобаламин, диаквакобинамид, аквациано-формы гептаэтаноламин-, гептаэтилендиамин-, гептаметил- и гептабутилкобиринатов) с белками протеома человека.

Материал и методы. Методом хемоинформационного (хемопротеомного) анализа, реализованного в рамках алгебраической теории распознавания и топологического анализа данных, проведены оценки констант концентрации полумаксимального ингибирования (англ. half-maximal inhibitory concentration, IC50) и полумаксимальной эффективной концентрации (англ. half-maximal effective concentration, ЕС50) белков протеома человека.

Результаты. Найдены достоверные отличия во взаимодействиях исследованных молекул с 1200 белками. Показано, что хемопротеомные профили каждого из соединений формируют три группы молекул с близкими протеомными свойствами: 1) аквакобаламин; 2) диаквакобинамид, аквациано-формы гептаэтаноламин- и гептаэтилендиаминкобиринатов; 3) аквациано-формы гептаметил- и гептабутилкобиринатов. Более детальный анализ хемопротеомных профилей исследуемых соединений с использованием номенклатуры биологических функций белков GO (англ. Gene Ontology) позволил выделить функциональные категории GO, указывающие на различия в биологических эффектах исследуемых соединений: нейропротективная регуляция активности нейротрансмиттеров (активность рецептора серотонина, холинергические синапсы, регуляция секреции дофамина, рецептор гормонов щитовидной железы), снижение воспаления (ингибирование биосинтеза цитокинов, в т.ч. фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина 1-бета, I-каппа-B киназы / ядерного фактора каппа-B, миграции лейкоцитов) и др.

Заключение. Выявлены и описаны профили отличий фармакологических свойств исследуемых соединений относительно воздействия на нейропротекцию, обмен нейротрансмиттеров и воспаление.

Что уже известно об этой теме?

► Витамин B12 важен для метаболизма фолатов, гомоцистеина, метилирования ДНК, снижения воспаления, противоопухолевой защиты посредством модулирования активности белков протеома

► Таргетная модуляция свойств производных витамина В12 посредством специфических модификаций корринового ядра позволяет получать соединения с разными фармакологическими свойствами

► Для оценки безопасности лекарств важно моделировать in silico фармакологически перспективные молекулы-кандидаты, в т.ч. оценивать их антиоксидантные свойства и влияние на обмен микронутриентов

Что нового дает статья?

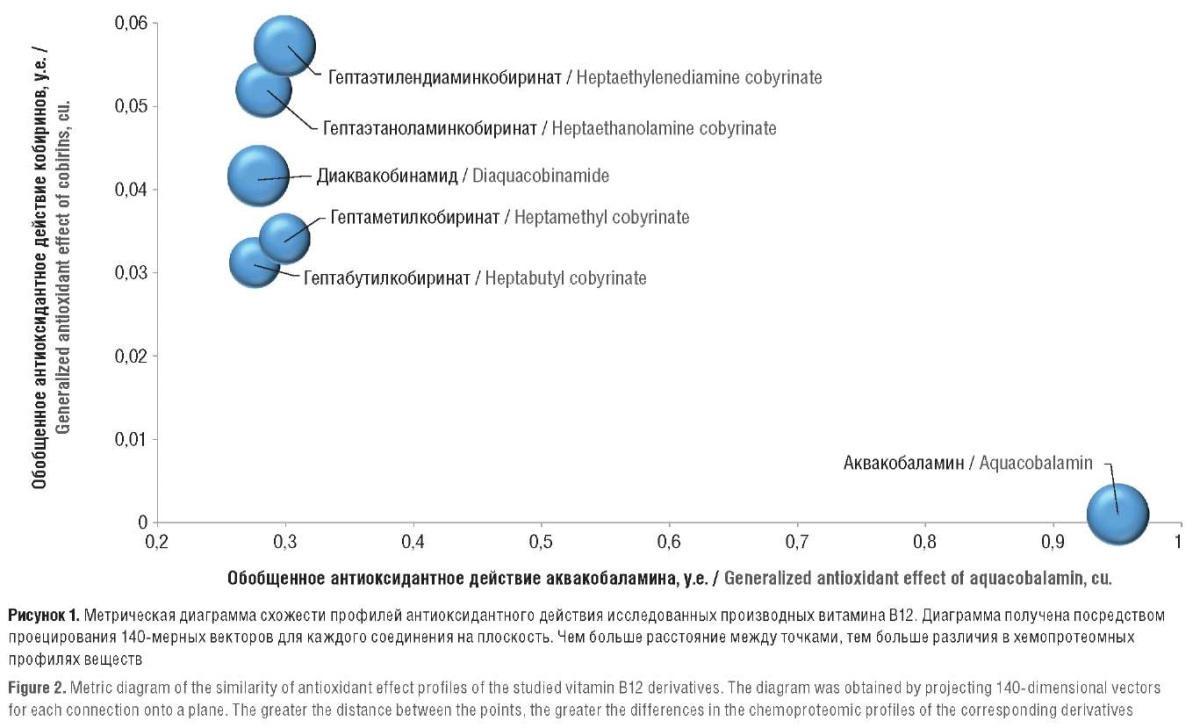

► Методом хемопротеомного анализа получены оценки 140 антиоксидантных свойств аквакобаламина, диаквакобинамида, аквациано-форм гептаэтаноламин-, гептаэтилендиамин-, гептаметил- и гептабутилкобиринатов

► Все шесть химических производных витамина В12 проявляют антиоксидантные свойства, оцененные посредством моделирования различных тест-систем (в наибольшей степени – аквакобаламин)

► Аквакобаламин практически не стимулирует потерь других микронутриентов, остальные молекулы умеренно влияют на микронутриентный баланс (выведение магния, кальция, витаминов В1 и D3)

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Антиоксидантные свойства химически модифицированных форм витамина В12 могут способствовать снижению избыточного воспаления

► Антиоксидантные эффекты производных витамина В12 и их умеренное влияние на обмен микронутриентов могут усиливать их противоопухолевое действие

Актуальность. Синтетические производные витамина В12 проявляют различные физические, химические и фармакологические свойства. Разработка методов прогнозирования свойств этих молекул по их химической структуре важна для направленного органического синтеза корринов с желаемыми свойствами и спектром применения в фармакологии.

Цель: хемореактомная оценка антиоксидантных эффектов витамина В12 и его производных: аквакобаламин, диаквакобинамид, аквациано-формы гептаэтаноламин-, гептаэтилендиамин-, гептаметил- и гептабутилкобиринатов.

Материал и методы. Исследование проведено с помощью метода хемореактомного анализа, реализованного в рамках алгебраической теории распознавания и топологического анализа данных и основанного на теории изоморфизма размеченных графов и современных методах прогнозирования числовых таргетных переменных. Для осуществления хемоинформационного хемореактомного анализа разработана специальная проблемно-ориентированная теория в границах комбинаторной теории разрешимости и проведены оценки антиоксидантных свойств производных витамина В12 (всего 140 активностей).

Результаты. Найдены достоверные различия в свойствах исследованных веществ по отношению к оксидативному стрессу. В тест-системах, основанных на оксиданте 1,1-дифенил-2-пикрилгидразил, при различном времени воздействия молекул (15–60 мин) в различных концентрациях (10–125 мкМ, 50–3000 мкг/мл) аквакобаламин проявлял наиболее выраженные антиоксидантные свойства при более низких концентрациях (до 100 мкМ). При более высоких концентрациях веществ (125 мкМ) антиоксидантная активность других производных витамина В12 была выше. Все исследованные молекулы отличались умеренным антимикронутриентным действием (суммарный балл около 3,0; для большинства синтетических лекарств значение этого балла выше 3,6). Наименее выраженным антимикронутриентным действием характеризовался аквакобаламин (суммарный балл менее 0,8), что указывает на практически полное отсутствие антивитаминного и антиминерального действия – соответствует в среднем увеличению риска выведения того или иного микронутриента не более чем на 5%.

Заключение. Все исследованные соединения в той или иной мере проявляют антиоксидантные свойства. Вне зависимости от выбора моделируемых тест-систем для оценки оксидативного стресса, аквакобаламин демонстрирует антиоксидантные эффекты в наибольшей степени и практически не стимулирует потерь других микронутриентов.

ОБЗОРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

► Развитие фармакоэкономического анализа движется в сторону усложнения применяемых математических методов и программных инструментов

► Cреди программных средств в фармакоэкономическом анализе все меньше исследований основывается только на расчетах в Excel и все чаще упоминается скриптовый язык R с библиотеками открытого кода

► Гибкость инструментов в среде R позволяет проводить фармакоэкономический анализ практически любой сложности

Что нового дает статья?

► Проведен сравнительный анализ 10 программных библиотек R по фармакоэкономическому анализу, включая оценку качества жизни на основе стандартизированных опросников, расчет показателей экономической эффективности медицинских вмешательств, анализ чувствительности эффекта от медицинских вмешательств на основе алгоритмов деревьев решений и марковских моделей

► По результатам анализа возможностей построения фармакоэкономических моделей различных типов показано, какие команды пакетов следует использовать для формирования первичных данных

► Указано, какие дополнительные библиотеки потребуется установить для визуализации результатов фармакоэкономических расчетов и выявления предикторов перехода больного из одного состояния здоровья в другое

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Критический обзор инструментов, доступных в среде R, позволит более эффективно подходить к выбору методов фамакоэкономического анализа и библиотек, максимально полно удовлетворяющих потребностям исследования и визуализации результатов расчетов

Актуальность. В целях раскрытия всей сложности взаимосвязи медицинского вмешательства и исхода болезни активно развиваются новые методы анализа и моделирования, усложняются инструменты, для использования которых важно понимать их ограничения и преимущества.

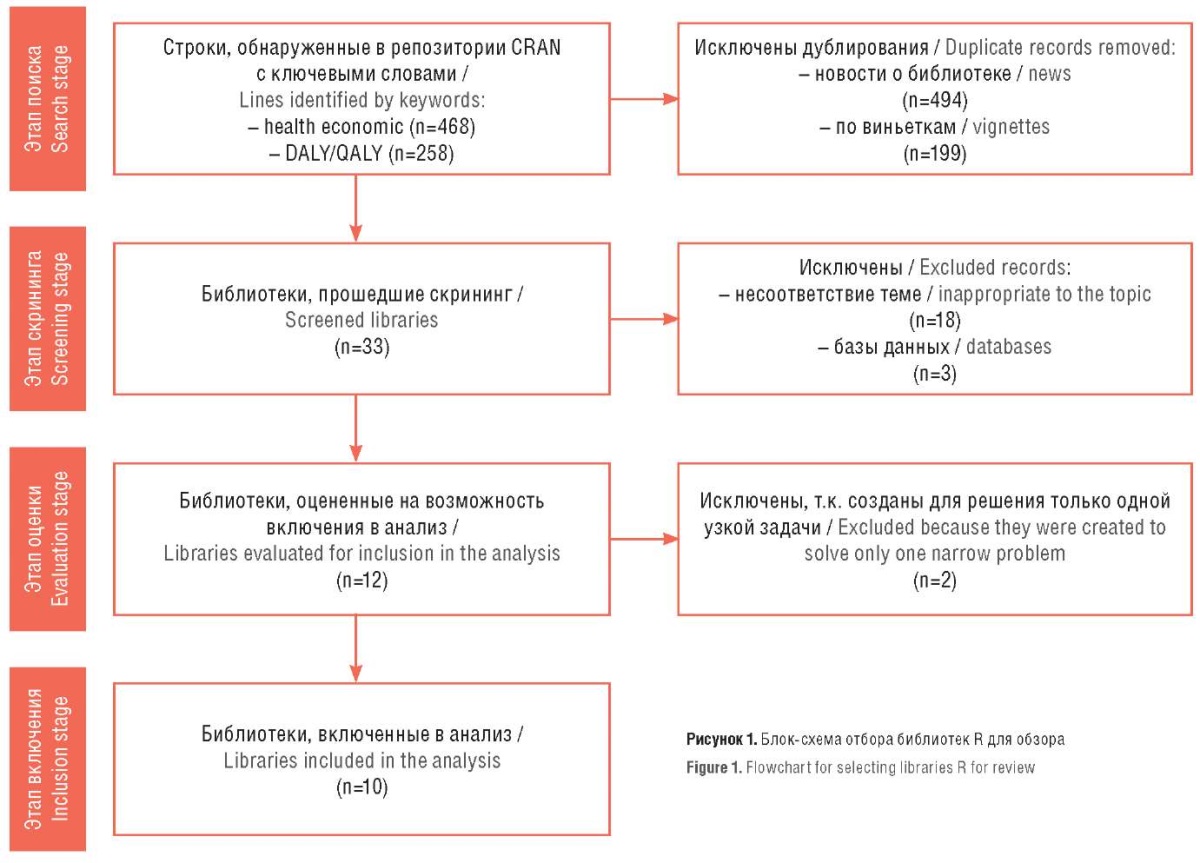

Цель: критический обзор основных библиотек с открытым кодом в среде R для проведения фармакоэкономического анализа.

Материал и методы. Отбор библиотек, используемых для фармаэкономического анализа в среде R, осуществляли с помощью ключевых слов “health economic”, “DALY”, “QALY” в репозитарии CRAN. В обзор включали только действующие на текущую дату библиотеки. Отобранные 10 программных библиотек R по фармакоэкономическому анализу были рассмотрены с позиции количества поддерживаемых ими инструментов, формата используемых данных, возможностей визуализации результатов и формирования отчетов, наличия виньеток и возможностей параллелизации расчетов.

Результаты. Отобранные библиотеки условно можно разделить на три класса: пакеты по расчету различных индексов качества жизни, библиотеки по расчету показателей экономической эффективности медицинских вмешательств (DALY, QALY, ICER), библиотеки для проведения анализа чувствительности эффекта от медицинских вмешательств на основе алгоритмов деревьев решений и марковских моделей. Библиотеки heemod, hesim, rdesign позволяют построить простые марковские и полумарковские модели, но предпочтение стоит отдать heemod из-за наличия виньеток. Для анализа с использованием когортных марковских моделей, моделей с разделенной выживаемостью рекомендуется использовать библиотеку hesim, а при наличии пропусков в результатах – missingHE. Построение деревьев принятия решения с указанием риска развития определенных состояний и стоимости терапии позволяет библиотека rdesigin. Библиотека survHE по анализу выживаемости, используемая именно в экономике здравоохранения, дает возможность выполнять вероятностный анализ чувствительности на основе моделей выживаемости. Для расчета самих моделей выживаемости по выявлению предикторов перехода больного из одного состояния здоровья в другое потребуется дополнительно установить библиотеку flexsurv. Для визуализации получаемых результатов фармакоэкономического моделирования следует дополнительно установить библиотеки diagram, ggplot2.

Заключение. Проведенный критический обзор библиотек с открытым кодом в среде R может служить навигатором по выбору инструментального средства для выполнения фармакоэкономического анализа.

Что уже известно об этой теме?

► На уровень нового биомаркера цистатина С в сыворотке крови (sCysC) и моче (uCysC) влияет ряд физиологических состояний и непочечных заболеваний

► По уровню sCysC можно прогнозировать неблагоприятные исходы, такие как госпитальная и внегоспитальная летальность, хронизация почечной дисфункции, необходимость и длительность заместительной почечной терапии

Что нового дает статья?

► Некоторые неспецифические факторы, заболевания, лекарственные препараты оказывают воздействие на уровень sCysC, но не влияют на его прогностическую и диагностическую ценность при остром повреждении почек (ОПП)

► Высокие уровни sCysC и uCysC у больных с пневмониями, ассоциированными с тяжелым и крайне тяжелым течением COVID-19, являются статистически значимыми предикторами летального исхода

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Несмотря на реактивное изменение уровня CysC при некоторых заболеваниях и состояниях, он зарекомендовал себя как надежный диагностико-прогностический маркер ОПП с высокой чувствительностью и специфичностью

► uCysC является высокоинформативным, а sCysC – информативным предиктором летального исхода при пневмониях, ассоциированных с тяжелым и крайне тяжелым течением COVID-19

Некоторые факторы (масса тела, пол, возраст, этнос, табакокурение), заболевания (сепсис, сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, гипо- и гипертиреоз), а также прием глюкокортикостероидов оказывают влияние на концентрацию цистатина С (англ. cystatin C, CysC) в сыворотке крови и моче, но не влияют на его прогностическую и диагностическую ценность при остром повреждении почек (ОПП). По уровню CysC можно прогнозировать неблагоприятные исходы, такие как госпитальная и внегоспитальная летальность, хронизация почечной дисфункции, необходимость и длительность заместительной почечной терапии (ЗПТ). Показатель CysC является независимым предиктором завершения ЗПТ у критических больных с ОПП.

Что уже известно об этой теме?

► Критерии Бирса (КБ) являются первым экспертным консенсусом в отношении применения потенциально не рекомендованных (ПНР) лекарственных средств (ЛС) у людей старше 65 лет, использование которого в клинической практике позволяет оптимизировать фармако-

терапию и приводит к снижению частоты нежелательных лекарственных реакций (НЛР) и улучшению показателей здоровья пожилого населения

► С момента создания КБ в 1991 г. они обновлялись семь раз (в последний раз в 2023 г.)

► КБ активно используются в практическом здравоохранении США, Австралии, Канады, европейских стран и Японии. Значительное количество отечественных публикаций, посвященных оценке фармакотерапии пожилых пациентов с помощью КБ стало появляться только после обновления в 2015 г.

Что нового дает статья?

► Показано, что согласно КБ в России ПНР ЛС наиболее часто назначаются в стационарном звене здравоохранения

► Рассмотрен опыт использования КБ в России в качестве инструмента для разбора отдельных клинических случаев возникновения НЛР. Выявлено два эпизода падения пожилых пациентов, где была обнаружена связь между развившейся НЛР и назначением ПНР ЛС (мидазолам, спиронолактон) из списка КБ

► Представлено исследование, в котором выявлено, что антигистаминная лекарственная терапия, не содержащая ПНР ЛС согласно критериям Бирса, является экономически доступной для пожилых пациентов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Данная информация поможет медицинским работникам быть более настороженными в отношении наиболее часто встречаемых в России ПНР ЛС, что, в свою очередь, позволит предотвратить или сократить количество НЛР и лекарственно-индуцированных состояний у пожилых пациентов

► Привлечение внимания к проблеме высокой частоты использования ПНР ЛС может стать толчком к внедрению в работу врачей «ограничительных» перечней, таких как КБ, при назначении и анализе лекарственной терапии у людей старше 65 лет

► Перспективным направлением в клинической практике было бы создание электронной системы поддержки принятия врачебных решений с интегрированными КБ, адаптированными для российских условий

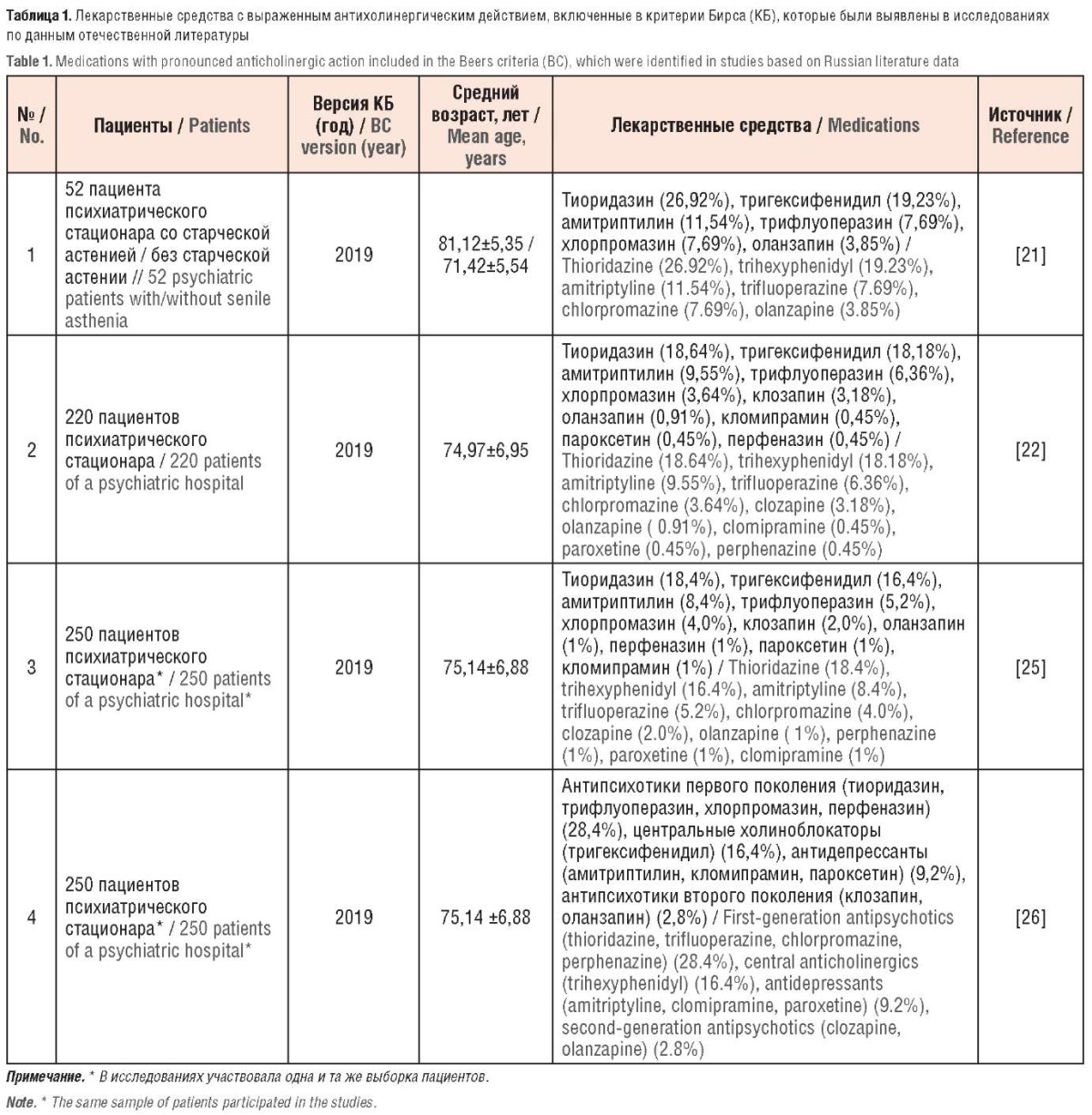

Цель: анализ отечественной литературы для выявления способов применения критериев Бирса, частоты назначений и структуры потенциально не рекомендованных лекарственных средств (ПНР ЛС) у пожилых пациентов.

Материал и методы. Поиск публикаций осуществляли в реферативной базе Google Scholar, научно-информативных сетях eLibrary.ru и КиберЛенинка за период с 2013 по 2023 гг. Было найдено 34 статьи, из них в 18 источниках критерии использовались в качестве инструмента для выявления ПНР ЛС.

Результаты. В терапевтических отделениях стационара максимальная частота назначений ПНР ЛС согласно критериям Бирса составила 66,6% случаев, в хирургических – 70%, в психиатрических – 90,4%, в амбулаторных условиях лечения – 28%. Наиболее назначаемой группой ПНР ЛС как среди стационарных, так и среди амбулаторных больных стали нестероидные противовоспалительные средства, в т.ч. при различных заболеваниях. При этом хирургические стационары заняли лидирующую позицию по назначению данных ЛС – их получали более 2/3 пожилых пациентов (75%). Согласно двум исследованиям, в которых представлены клинические случаи лекарственно-индуцированного падения пациентов, критерии Бирса оказались эффективны в выявлении ЛС, способных его спровоцировать. В одной статье критерии Бирса использовались для оценки экономической доступности замены ПНР ЛС на более безопасные ЛС нового поколения.

Заключение. Анализ отечественной литературы позволил выявить различные способы применения критериев Бирса, частоту назначений и наиболее распространенные ПНР ЛС. Данная информация поможет медицинским работникам быть более настороженными в отношении подобных ЛС и задуматься о применении критериев Бирса в рутинной практике гериатрических пациентов, что в дальнейшем позволит предотвратить или сократить количество нежелательных лекарственных реакций.

Что уже известно об этой теме?

► Во многих регионах мира возрос интерес к использованию биологически активных добавок (БАД) в качестве альтернативных средств профилактики и лечения различных заболеваний, а также для укреп-

ления иммунной системы и минимизации риска возможных осложнений фармакотерапии

► Существует необходимость разработки глобальных стандартов качества и решения проблем регулирования, связанных с БАД, поскольку фальсифицированная или неправильно маркированная продукция может обойти действующие нормы, что приведет к увеличению числа негативных последствий

► Отсутствует международный консенсус в отношении БАД, что может быть связано с различиями в нормативном определении и их классификации

Что нового дает статья?

► Проанализированы зарубежные данные о регулировании применения БАД, включая всесторонний обзор законодательных и нормативных вопросов в США, Китае, Евросоюзе. Проведена оценка структуры и объема рынка БАД в странах, которые их преимущественно производят и импортируют, а также профиля пользователей БАД

► Показано, что для определения достоверности биологических эффектов, оценки степени результативности и безопасности БАД необходимо проведение крупномасштабных многоцентровых контроли-

руемых сравнительных исследований на различных категориях пациентов, а также фундаментальных исследований для выявления механизмов терапевтического действия БАД

► Подчеркнута необходимость создания единой базы данных БАД, стандартизации подходов к проведению научных исследований, посвященных изучению биологического действия БАД

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Разработка доказательной базы лечебно-профилактического действия БАД откроет перспективу их внедрения в новые отрасли медицины, профилактику заболеваний, оздоровительные программы

В последние 20 лет использование биологически активных добавок (БАД) постепенно расширялось. На фоне кризиса общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19, а также опасений по поводу вакцин во многих регионах мира особенно повысился интерес к применению БАД в качестве альтернативных средств защиты и лечения этого нового заболевания, для укрепления иммунной системы и минимизации риска возможных осложнений. За рубежом и в Российской Федерации отмечается резкий рост продаж БАД. В связи с этим возникают вопросы об их влиянии на здоровье человека в целом. Многочисленные научные исследования продемонстрировали как полезные свойства БАД, так и некоторые негативные, даже токсические эффекты. Кроме того, учитывая глобальный интерес к этой проблеме, созрела необходимость уточнить правовой статус БАД. Цель данного обзора – обобщить имеющиеся зарубежные данные о регулировании применения БАД и соответствующих тенденциях рынка, включая всесторонний анализ законодательных и нормативных аспектов БАД в США, Китае, Евросоюзе. Проведена оценка структуры и объема рынка БАД в странах, которые их преимущественно производят и импортируют, проанализирован профиль пользователей.

Что уже известно об этой теме?

► Использование искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении уже показывает свою эффективность в снижении ошибок и повышении точности диагностики

► ИИ широко применяется для диагностики и прогнозирования заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые патологии

► Различные подходы к обучению ИИ, включая машинное обучение и глубокое обучение, используются для последующего анализа медицинских данных

Что нового дает статья?

► Представлены актуальные достижения ИИ в улучшении качества диагностики и лечения различных заболеваний

► Рассмотрены проблемы доступности данных, предвзятости и интерпретируемости моделей, влияющие на эффективность ИИ

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение ИИ может значительно повысить точность диагностики и сократить время на обработку медицинских данных

► Автоматизация рутинных задач позволит врачам сосредоточиться на более сложных и критически важных аспектах лечения

► ИИ может помочь в разработке индивидуальных планов терапии, основанных на результатах обследования пациентов, что улучшит результаты лечения

Цель: изучить возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в клинической медицине и здравоохранении, а также определить перспективы его внедрения для улучшения диагностики, лечения и управления медицинскими данными.

Материал и методы. Проведен анализ литературы по основным терминам и понятиям ИИ, его классификации по области применения, технологиям и методологиям. Рассмотрены методы обучения, такие как обучение «с учителем», «без учителя» и с подкреплением, а также примеры использования ИИ в различных областях медицины, включая диагностику заболеваний и персонализированную медицину.

Результаты. ИИ демонстрирует значительный потенциал в улучшении диагностики, оптимизации лечебных процессов и управлении ресурсами здравоохранения. Основные области применения связаны с анализом медицинских изображений, разработкой индивидуализированных планов лечения и управлением здравоохранением. Однако применение ИИ сталкивается с такими проблемами, как доступность и предвзятость данных, фрагментация систем и сложность интерпретации алгоритмов.

Заключение. Несмотря на существующие сложности, внедрение ИИ в медицину имеет большие перспективы, включая улучшение точности диагностики, сокращение времени на выполнение задач и развитие персонализированной медицины. Важно учитывать этические аспекты и необходимость дальнейшего изучения применения ИИ в медицине для достижения наилучших результатов.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2070-4933 (Online)