ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология

Первый и наиболее авторитетный в России и странах Евразийского экономического сообщества (ЕвРазЭс) Eurasian Economic Community (EurAsEC) рецензируемый (peer-reviewed journal) журнал для публикации результатов оценки медицинских технологий, фармакоэкономических исследований и влияния терапии на качество жизни и исходы заболеваний.

Журнал основан в 2008 году.

Импакт-фактор Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) (Russian Science Citation Index, RSCI) в 2015 г. – самый высокий из журналов в сфере фармакоэкономики, оценки медицинских технологий и эпидемиологии. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования в 2013 году составил 0,325; в 2014 – 0,411; в 2015 – 0,722.

В издании освещаются методология и практика фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических исследований, характеристика методологических основ фармакоэкономического и фармакоэпидемиологического анализа, обзоры потребления лекарственных средств, результаты исследований в области фармакоэкономики, экономики здравоохранения, оценки медицинских технологий и фармакоэпидемиологические исследования. Научные публикации посвящены анализу стоимости болезни (Cost-of-Illness Analysis), анализу минимизации затрат (Cost-Minimization Analysis), анализу затраты-эффективность (Cost-Effectiveness Analysis, CEA), анализу «затраты-полезность» (Cost-Utility Analysis, CUA), анализу «затраты-выгода» (Cost-Benefit Analysis, CBA), анализу качества жизни (Quality of life, QoL), предпочтений и удовлетворенности пациентов (Patients's preferences, patient’s satisfaction) терапией в условиях реальной клинической практики.

Главной целью журнала «ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология» является научно-информационная поддержка специалистов, ответственных за развитие системы лекарственного обеспечения, организаторов здравоохранения, сотрудников научных и образовательных учреждений в области медицины, фармацевтических фирм и страховых компаний.

Языки журнала: русский и английский.

Периодичность издания: 4 выпуска в год (поквартально).

Распространяется на условиях Creative Commons Attribution 4.0 License: полнотекстовые материалы доступны в открытом доступе.

Распространение печатной версии: Россия, страны ЕвРаЗэс (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдова).

В редакционную коллегию журнала «ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемилогия» входят ведущие специалисты в области фармакоэкономики, клинической фармакологии, эпидемиологии, оценки медицинских технологий и организации здравоохранения из России, США и Испании.

Редакционная коллегия журнала «ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемилогия» поддерживают политику, направленную на соблюдение всех принципов издательской этики. Этические правила и нормы соответствуют принятым ведущими международными научными издательствами.

Все поступившие материалы проходят обязательную процедуру двойного слепого рецензирования.

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ФС77-32713 от 01 августа 2008 года.

ISSN 2070-4909 (Print)

ISSN 2070-4933 (Online)

Журнал «ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемилогия» включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК», в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, присутствует в Российской универсальной научной электронной библиотеке (РУНЭБ) elibrary.ru и входит в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), реферируется Всероссийским институтом научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) и содержится в справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям “Ulrich’s Periodicals Directory”..

Текущий выпуск

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

► Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) относится к числу заболеваний, характеризующихся высокой медицинской и социальной значимостью в России

► Для элиминации ХВГС на территории страны потребуются годы системной работы и вложение значительных финансовых средств

► В настоящий момент российское здравоохранение находится в состоянии активного налаживания системной работы, направленной на борьбу с ХВГС

Что нового дает статья?

► Построена функциональная модель системы оказания медицинской помощи при ХВГС в России, позволяющая примерно оценить расходы и ожидаемые результаты

► Предложены рекомендации по совершенствованию системы медицинской помощи пациентам с ХВГС

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Результаты могут быть использованы при планировании финансового обеспечения мер по борьбе с ХВГС на федеральном и региональном уровнях

► Полученные данные помогут при выборе и планировании лекарственного обеспечения на уровне регионов и лечебных учреждений

► Предложенные меры повышения эффективности мероприятий по борьбе с ХВГС могут быть признаны первоочередными для внедрения на федеральном и региональном уровнях

Цель: изучение подходов к совершенствованию медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) на уровне страны.

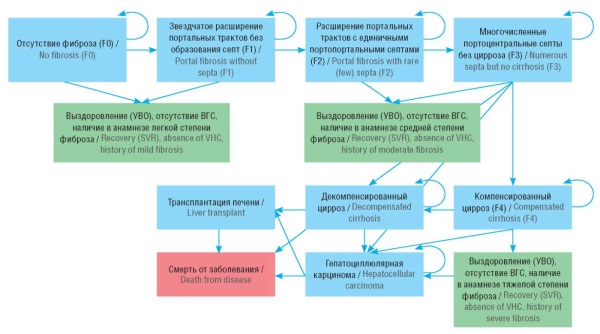

Материал и методы. В марковской модели спрогнозированы прямые медицинские затраты и исходы (количество излеченных и умерших пациентов, случаев осложнений) при лечении ХВГС в течение 6 лет у 300 тыс. пациентов. Рассмотрено два сценария моделирования: базовый – терапия, осуществляемая лекарственными препаратами (ЛП) в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартом медицинской помощи пациентам с ХВГС; альтернативный – терапия только пангенотипными ЛП.

Результаты. В базовом сценарии за 6 лет будут пролечены 298 034 человека, или 99,3% когорты. За это время заболевание перейдет в 236 случаев декомпенсированного цирроза печени, 2073 случая гепатоцеллюлярной карциномы, потребуется 62 трансплантации печени и 430 человек скончаются от осложнений прогрессирования декомпенсации печени. Суммарные прямые медицинские затраты за этот период составят 105,3 млрд руб. Расходы за год будут составлять от 16,5 млрд руб. в первый год до 18,2 млрд руб. на шестой год. Альтернативный сценарий показывает небольшое улучшение клинических исходов, однако стоимость лечения при этом возрастет со 105,8 млрд руб. до 114,5 млрд руб. (+8,7 млрд руб.). Продемонстрировано, что снижение стоимости ЛП на 10%, 20%, 30% или 40% позволит дополнительно пролечить 31 706, 70 907, 120 615, 185 707 пациентов соответственно.

Заключение. Проведенное исследование позволило спрогнозировать результаты предлагаемых мер по лечению ХВГС на 6-летнем горизонте, а также оценить размер финансовой потребности в их обеспечении, рассмотреть потенциальные меры повышения эффективности мероприятий по борьбе с ХВГС и возможные пути реализации выгод, которые могут быть достигнуты в случае снижения стоимости лекарственной терапии.

Что уже известно об этой теме?

► Тревожные расстройства – одни из наиболее часто встречающихся психических расстройств

► Актуальные терапевтические подходы основаны на использовании антидепрессантов, преимущественно селективных ингибиторов обратного захвата серотонина

► Кроме бензодиазепинов, потребление которых во всем мире сокращается из-за потенциальных нежелательных реакций, в терапии тревожных расстройств используют и другие анксиолитики – буспирон, этифоксин, гидроксизин и фабомотизол, а также препараты других групп, например антипсихотики. Реальная практика фармакотерапии тревожных расстройств в России не известна

Что нового дает статья?

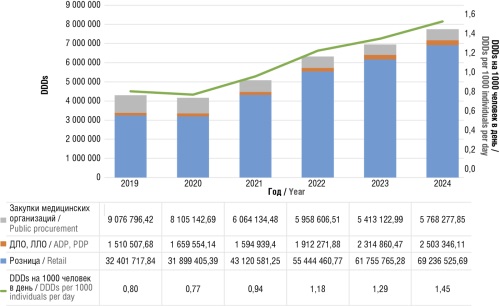

► В период 2019–2024 гг. продажи анксиолитиков выросли практически вдвое: с 43 млн установленных дневных доз (англ. defined daily doses, DDDs) в 2019 г. до 77,5 млн DDDs в 2024 г. До 90% продаж приходятся на розничный сегмент, т.е. расходы на их приобретение не возмещаются системой здравоохранения

► Отмечено двукратное снижение потребления бензодиазепинов при трехкратном росте продаж гидроксизина и двукратном росте продаж буспирона

► Продажи бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (например, феназепама) в период наблюдения сократились в 2,7 раза: с 806 млн руб. в 2019 г до 292 млн руб. в 2024 г.

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Расширение практики назначения небензодиазепиновых анксиолитиков требует тщательного сбора данных о безопасности их применения

Цель: оценить структуру и объемы потребления лекарственных средств (ЛС) группы анксиолитиков в Российской Федерации в период 2019–2024 гг.

Материал и методы. Из базы данных IQVIA выгружены данные о продажах ЛС, относящихся к классу анатомо-терапевтическо-химической классификации N05В (анксиолитики), согласно действующим российским клиническим рекомендациям применяемых у пациентов с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами, за период 2019–2024 гг.: диазепам, алпразолам, лоразепам, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, тофизопам, фабомотизол, этифоксин, буспирон, гидроксизин. Потребление оценивали в установленных дневных дозах (англ. defined daily doses, DDDs) в каждый год исследования. Рассчитано количество DDDs на 1000 человек в день. Для ЛС, у которых DDDs отсутствуют, потребление учтено исходя из абсолютной стоимости проданных международных непатентованных наименований в рублях в каждый год исследования.

Результаты. В период 2019–2024 гг. имел место практически двукратный рост продаж анксиолитиков (с 43 млн DDDs в 2019 г. до 77,5 млн DDDs в 2024 г.), прежде всего за счет 2,5-кратного увеличения продаж гидроксизина (до 44,1 млн DDDs в 2024 г.) и двукратного – буспирона (до 2,3 млн DDDs в 2024 г.). Расчетное потребление на 1000 человек в день выросло с 0,8 DDDs в 2019 г. до 1,45 DDDs в 2024 г. Продажи бензодиазепинов сократились с 24,4% в 2019 г. до 10,9% в 2024 г. Среди анксиолитиков, для которых не установлены DDDs, ведущим по затратам на приобретение был фабомотизол, затраты на приобретение которого в 2019 г. составили 2,1 млрд руб., в 2024 г. – 3,2 млрд руб. Продажи бромдигидрохлорфенилбензодиазепина в период наблюдения снизились в 2,7 раза: с 806 млн руб. в 2019 г. до 292 млн руб. в 2024 г.

Заключение. В связи с сокращением потребления бензодиазепинов высоки риски назначения других классов психотропных ЛС (например, нейролептиков), в т.ч. вне показаний, что требует тщательного отслеживания нежелательных лекарственных реакций, включая связанные с нарушением приверженности пациентов к назначенной терапии.

Что уже известно об этой теме?

► Стандартные образцы (СО) – ключевой элемент обеспечения качества лекарств. Они используются для калибровки оборудования, валидации методов анализа и обеспечивают прослеживаемость измерений на всех этапах контроля качества фармпродукции

► К СО предъявляются строгие требования по чистоте, стабильности и однородности, поскольку достоверность результатов анализа и безопасность лекарств напрямую зависят от надежности этих эталонов

► Производство СО регламентируется международными и национальными стандартами, а также руководстами по надлежащим практикам, которые устанавливают требования к системе качества при изготовлении референтных материалов

Что нового дает статья?

► Показано, что интеграция требований международных стандартов и надлежащих практик в производство СО охватывает все аспекты качества – от документации и персонала до подтверждения стабильности образцов

► Сравнение российского и зарубежного опыта демонстрирует сближение подходов: в России внедряются аккредитация и международное сотрудничество в сфере СО, и в итоге все производители стремятся соответствовать единым международным критериям качества

► Выделены ключевые трудности внедрения системы менеджмента качества (СМК): ограниченные ресурсы, сложность многоуровневых требований, технические проблемы стабильности СО. Предложены будущие шаги: дальнейшая гармонизация стандартов, цифровизация процессов и расширение номенклатуры СО для новых препаратов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Эффективная СМК при производстве СО обеспечивает точный контроль качества лекарств. В результате в клиническую практику поступают только безопасные и эффективные препараты, что повышает безопасность терапии и доверие пациентов

► Гармонизация международных требований к качеству CО и цифровизация процессов контроля улучшат достоверность лабораторных исследований. Это приведет к более надежной диагностике, улучшенному мониторингу терапии и, как следствие, к повышению качества исходов лечения пациентов

► Международное взаимное признание сертифицированных СО ускорит регистрацию лекарств и вывод инновационных препаратов на рынок, повышая доступность современных методов лечения

Цель: обобщение современных требований к системе менеджмента качества (СМК) при производстве стандартных образцов (СО) для фармацевтики и медицины, а также оценка проблем и перспектив внедрения СМК для обеспечения надежного контроля качества лекарственных средств.

Материал и методы. Проведен анализ международных и национальных нормативных документов, включая стандарты ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 17034, а также принципы надлежащей производственной практики (англ. good manufacturing practice, GMP) и надлежащей лабораторной практики (англ. good laboratory practice, GLP). Изучен опыт внедрения СМК на предприятиях – производителях СО в России и за рубежом. Методология исследования основана на сравнительном анализе требований и практических подходов к обеспечению качества.

Результаты. Установлено, что для гарантии качества производства СО необходима интеграция международных стандартов ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 17034 и правил GMP/GLP. Сравнительный анализ показал, что российская система качества при производстве СО постепенно приближается к мировым ориентирам: внедряется аккредитация по ISO, укрепляется международное сотрудничество при сохранении отдельных элементов государственного регулирования. Перспективные направления развития системы качества связаны с дальнейшей гармонизацией международных стандартов, цифровизацией процессов контроля качества и расширением номенклатуры СО на новые типы лекарственных средств, что потребует разработки новых методических подходов.

Заключение. Эффективная СМК при производстве СО является важнейшим условием обеспечения качества и безопасности фармацевтической продукции. Интеграция международных стандартов ISO и принципов GMP/GLP позволяет выпускать референтные материалы с требуемыми точностью, стабильностью и прослеживаемостью, признанные на мировом уровне. Дальнейшее совершенствование системы качества обеспечит отрасли надежные эталоны и повысит доверие к результатам контроля качества как внутри страны, так и за рубежом.

Что уже известно об этой теме?

► Анализ базы данных FAERS, содержащей отчеты о побочных эффектах лекарств у конкретных пациентов, показал, что применение подавляющего большинства нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) связано с высоким уровнем жалоб на осложнения

► В качестве критерия безопасности НПВП необходимо использовать оценки их взаимодействия не только с циклооксигеназой-1 и -2, но и с другими белками протеома

Что нового дает статья?

► Применение методов хемоинформационного анализа молекул позволяет оценивать спектры фармакологического действия препаратов, определяя различия в молекулярно-фармакологических механизмах действия НПВП и других препаратов

► Теноксикам, в отличие от других молекул, может существенно влиять на синтез, секрецию и активность лейкотриена В4 и проявлять ингибирующие эффекты на рецепторы кининов. Он не стимулирует более сильные потери микронутриентов, чем другие НПВП

► Анализ частот встречаемости различных побочных эффектов, усредненных по их исследованной выборке, выявил, что теноксикам характеризуется наименьшим показателем

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Хемореактомное, хемопротеомное и фармакоинформационное профилирование указало на более благоприятный баланс эффективности и безопасности у теноксикама, чем у молекул сравнения

Актуальность. Для планирования эффективной и безопасной фармакотерапии боли и воспаления важно оценивать механизмы и спектр действия нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП): противовоспалительные, противоболевые (в т.ч. центральные) эффекты, воздействия на протеом, обмен микронутриентов и на другие аспекты метаболизма организма в зависимости от способа введения НПВП.

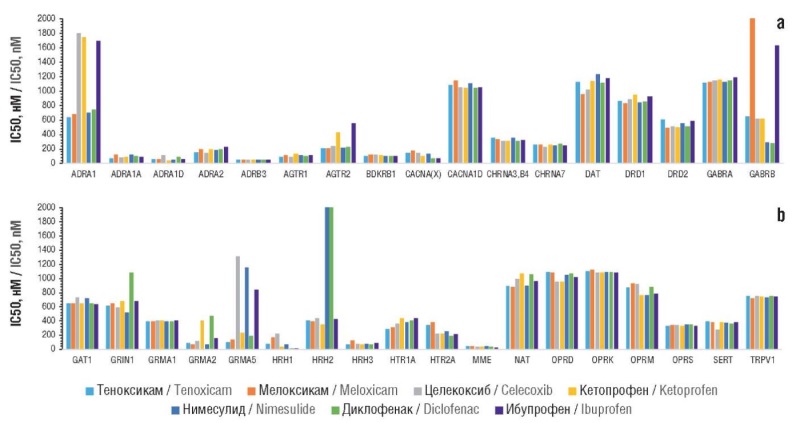

Цель: сравнение эффектов молекул теноксикама, мелоксикама, целекоксиба, кетопрофена, нимесулида, диклофенака, ибупрофена методом хемореактомного, хемопротеомного и фармакоинформационного анализа.

Материал и методы. Сравнение теноксикама с другими НПВП проведено на основе методов топологического анализа научной школы Ю.И. Журавлева и К.В. Рудакова, разработанных в рамках комбинаторной теории разрешимости и теории классификации значений признаков в применении к хемографам – математчиеским структурам, разработанным для описания химических структур молекул.

Результаты. Получены in silico оценки противовоспалительных и противоболевых эффектов теноксикама и молекул сравнения. Проанализированы профили принадлежности к различным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации и профили частот побочных эффектов НПВП (включая воздействие на микронутриентный обмен – потери витаминов и микроэлементов). Проведено сравнение действия молекул при пероральном, топическом и парентеральном введении. Профиль фармакологических эффектов теноксикама существенно отличался от таковых у других НПВП, указывая, в частности, на потенциальные антитромботические, гипогликемические, антигистаминные свойства. Теноксикам, в отличие от других молекул, может существенно влиять на синтез, секрецию и активность лейкотриена В4 и проявлять ингибирующее действие на рецепторы кининов. Теноксикам не стимулирует более сильные потери микронутриентов, чем другие НПВП. Хемореактомные оценки центральных эффектов показали, что теноксикам проявляет их сопоставимо с другими НПВП. Противовоспалительное действие теноксикама при топическом, пероральном и парентеральном введении также сопоставимо с другими НПВП. По результатам анализа частот встречаемости различных побочных эффектов, усредненных по исследованной выборке, теноксикам характеризовался наименьшим показателем (3%; другие молекулы: 4–7%).

Заключение. Хемореактомное, хемопротеомное и фармакоинформационное профилирование теноксикама указало на более благоприятный баланс эффективности и безопасности у теноксикама, чем у молекул сравнения.

Что уже известно об этой теме?

► Российские эксперты в области оценки технологий здравоохранения считают необходимым включение анализа доказательств реальной клинической практики (ДОРКП) в комплексную оценку лекарственных препаратов

► Есть предложения, обоснованные экспертным мнением, учитывать ДОРКП в комплексной оценке лекарственных препаратов при анализе по критерию дополнительных последствий

Что нового дает статья?

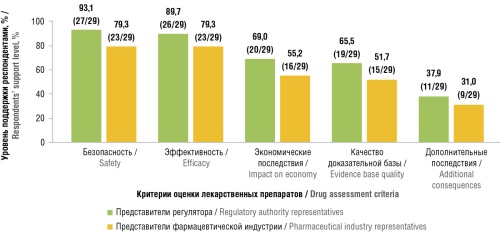

► Как показал наш опрос, оценивание ДОРКП поддерживается представителями как регулятора, так и фармацевтической индустрии

► Согласно экспертному мнению к критериям, при оценке которых целесообразно анализировать ДОРКП, относятся безопасность, эффективность, экономические последствия и качество доказательной базы лекарственного препарата

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Полученные данные указывают на перспективность включения анализа ДОРКП в комплексную оценку лекарственных препаратов

► Результаты обосновывают целесообразность разработки методов оценки ДОРКП по определенному набору критериев

Актуальность. Доказательства реальной клинической практики (ДОРКП) рассматриваются специалистами в области оценки технологий здравоохранения в качестве перспективного направления совершенствования комплексной оценки лекарственных препаратов (КОЛП), что делает актуальным исследования, посвященные изучению экспертных мнений специалистов, вовлеченных в КОЛП, о целесообразности анализа ДОРКП в рамках данного процесса.

Цель: представить результаты опроса специалистов, вовлеченных в КОЛП, посвященного изучению их взглядов на необходимость учета ДОРКП в КОЛП и вариантов их учета.

Материал и методы. Экспертный опрос проведен в форме анкетирования. В исследовании использовалась оригинальная анкета. Анкетирование выполнено в период с июля 2024 г. по февраль 2025 г. в двух группах: представители регулятора и представители фармацевтической индустрии, вовлеченные в КОЛП.

Результаты. В опросе приняли участие по 29 представителей регулятора и фармацевтической индустрии. Большинство респондентов поддерживают учет ДОРКП в КОЛП, при этом среди представителей регулятора положительное мнение высказали практически все (96,6%), а среди представителей индустрии – 75,9% опрошенных. Чаще всего использование ДОРКП одобряли для оценки безопасности, эффективности, экономических последствий и качества доказательной базы ЛП. Преобладал взгляд на информационную, а не отсекающую роль ДОРКП в процессе принятия решений.

Заключение. Среди опрошенных специалистов, участвующих в КОЛП, преобладает положительное отношение к учету ДОРКП в данной процедуре. Поддержка экспертами указывает на перспективность и обоснованность разработки конкретных предложений по внедрению анализа ДОРКП в КОЛП.

Что уже известно об этой теме?

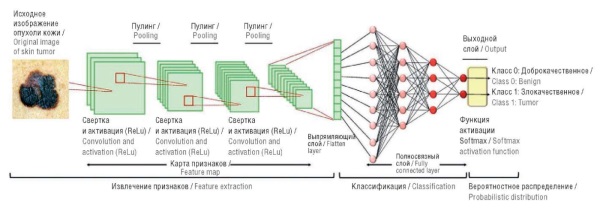

► Сверточные нейронные сети (англ. convolutional neural networks, CNNs) широко применяются в медицинской диагностике, но имеют ограничения в интерпретируемости и устойчивости к сдвигам домена

► Визуальные трансформеры (англ. vision transformer, ViT) демонстрируют высокую эффективность в задачах классификации изображений

► Балансировка классов и аугментация данных критически важны для качества моделей

Что нового дает статья?

► Данное исследование является одним из первых в мире с прямым сравнением архитектур CNN и ViT в задаче классификации кожных опухолей с использованием клинически значимых метрик

► ViT показал превосходство в точности (до 92,93%) и специфичности (до 95%), особенно в сложных диагностических случаях

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Внедрение ViT повысит точность диагностики меланомы и снизить количество ложноположительных результатов

► Гибридные решения (CNN + ViT) могут стать стандартом для автоматизированной дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей кожи, особенно меланомы

► Результаты подчеркивают важность качества данных и методов предобработки для внедрения искусственного интеллекта в медицину

Актуальность. При применении программ компьютерного зрения в моделях искусственного интеллекта (ИИ) для целей диагностики кожных опухолей, особенно меланомы, критически важны минимальные ошибки классификации. Новая архитектура моделей – визуальные трансформеры (англ. vision transformer, ViT) демонстрируют перспективные результаты, однако их эффективность для классификации кожных новообразований изучена недостаточно. Данное исследование является одним из первых, где проведено прямое сравнение сверточных нейронных сетей (англ. convolutional neural network, CNN) и ViT на клинически значимых метриках, что особенно важно для внедрения ИИ в дерматологическую и онкологическую практику.

Цель: сравнить эффективность CNN и ViT в задачах бинарной классификации опухолей кожи: «меланома / не меланома» и «доброкачественное/злокачественное».

Материал и методы. В исследовании сравнивалась эффективность программ компьютерного зрения (приложения для смартфона) с использованием архитектуры CNN (MobileNetV2, Xception) и трансформера ViT. Тестирование проводилось на независимых наборах данных (3000 и 4800 изображений соответственно) с оценкой по метрикам точности, чувствительности, специфичности. Применялись методы аугментации, балансировки классов, оптимизации гиперпараметров и очистки данных от артефактов.

Результаты. ViT показал превосходство над CNN: в задаче «меланома / не меланома» точность составила 92,93% против 88% у Xception, а в задаче «доброкачественное/злокачественное» – 91,35% против 85%. Модель трансформера продемонстрировала лучшую специфичность (до 95%).

Заключение. ViT обеспечивает более высокую точность за счет анализа глобальных паттернов, но требует тщательной настройки и качественных данных. CNN остаются стабильным решением при ограниченных данных. Для клинического применения рекомендовано комбинирование обеих архитектур, позволяющее повысить эффективность диагностики.

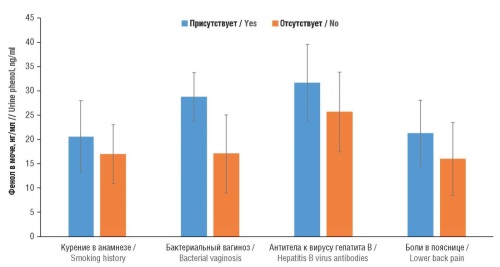

Что уже известно об этой теме?

► Фенол и его производные (парабены), фталаты и другие бензольные соединения, попадая в организм человека вследствие неблагоприятной экологии, курения, приема с пищей и лекарственными препаратами, проявляют различные токсические эффекты

► Систематической оценки клинических последствий токсического воздействия фенола и фталатов в рамках комплексных клинико-эпидемиологических исследований ранее не проводилось

Что нового дает статья?

► Более высокие уровни фенола в моче ассоциированы с возрастанием уровней маркеров деструкции кости и хряща, нарушениями кроветворения, дисфункцией печени и почек, снижением систолического артериального давления на фоне более низкого потребления клетчатки, витаминов E, A, С, B2, B6, фолатов и магния

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Прием витаминно-минеральных комплексов может служить важным способом микронутриентной поддержки детоксикационных систем организма против действия фенола и его производных

Актуальность. Фенол и его производные (например, парабены), фталаты и ряд других ароматических соединений, попадая в организм человека вследствие неблагоприятной экологии, курения, приема с пищей и лекарственными препаратами, проявляют различные токсические эффекты. Систематической оценки клинических последствий токсического воздействия фенола и фталатов в рамках комплексных клинико-эпидемиологических исследований ранее не проводилось.

Цель: выявить показатели анамнеза пациентов, достоверно ассоциированные с уровнями фенола в крови и моче и фталатов в моче.

Материал и методы. На основе информации в базе данных Института микроэлементов при ЮНЕСКО сформирована выборка описаний пациентов (n=2746), у которых были измерены уровни фенола в сыворотке крови и/или в моче и фталатов в моче. К этой выборке были применены методы топологического и метрического анализа данных, разрабатываемые в научной школе Журавлёва–Рудакова, наряду с методами параметрической и непараметрической статистики. Анализ данных проводился в три этапа: 1) выявление статистически достоверных попарных взаимодействий методами топологического анализа данных; 2) выявление кластеров попарных взаимодействий; 3) описание полученных закономерностей в виде метрических диаграмм, топологических «формул взаимодействий» и «типов взаимодействий».

Результаты. Более высокие уровни фенола в моче связаны с возрастанием уровней маркеров деструкции кости и хряща, нарушениями кроветворения (падение уровней гемоглобина и среднего объема эритроцитов), дисфункцией печени и почек (нарастание уровней креатинина и альбумина), снижением систолического артериального давления (гипотония) на фоне более низкого потребления клетчатки, витаминов E, A, С, B2, B6, фолатов и магния. Повышенная концентрация фенола в моче коррелировала с повышенными уровнями биомаркера курения (котинин), что указывает на курение как существенный источник фенола и его производных в организме человека. Более высокое содержание фенола в крови ассоциировано с курением в анамнезе, бронхиальной астмой, сахарным диабетом 2-го типа (СД2), вазомоторными пароксизмами (так называемые «приливы») и болевой симптоматикой. Достоверно более высокие показатели фенола в крови получены у участников, не принимающих витаминно-минеральные комплексы (ВМК). Повышенные уровни фталатов в моче установлены у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), алкоголизмом, болевой симптоматикой (головные боли, боли в пояснице и ногах), диабетической полинейропатией, нарушениями кроветворения (возрастание ширины распределения эритроцитов), гомеостаза хряща, дисфункцией печени, почек и в целом со снижением качества жизни. Высокое содержание фталатов в моче соответствовало более низкому потреблению витаминов А, С, B2, B12, фолатов, кобальта, железа и лютеина на фоне повышенных концентраций в крови токсичных кадмия, свинца и котинина.

Заключение. Повышенные уровни фенола и фталатов в моче и фенола в сыворотке крови ассоциированы с рядом хронических социально значимых патологий (СД2, ХОБЛ, боль, нарушения гомеостаза хряща и кости) и с низким потреблением витаминов и микроэлементов, в т.ч. в составе ВМК. Таким образом, прием ВМК может служить важным способом микронутриентной поддержки детоксикационных систем организма против фенола и его производных.

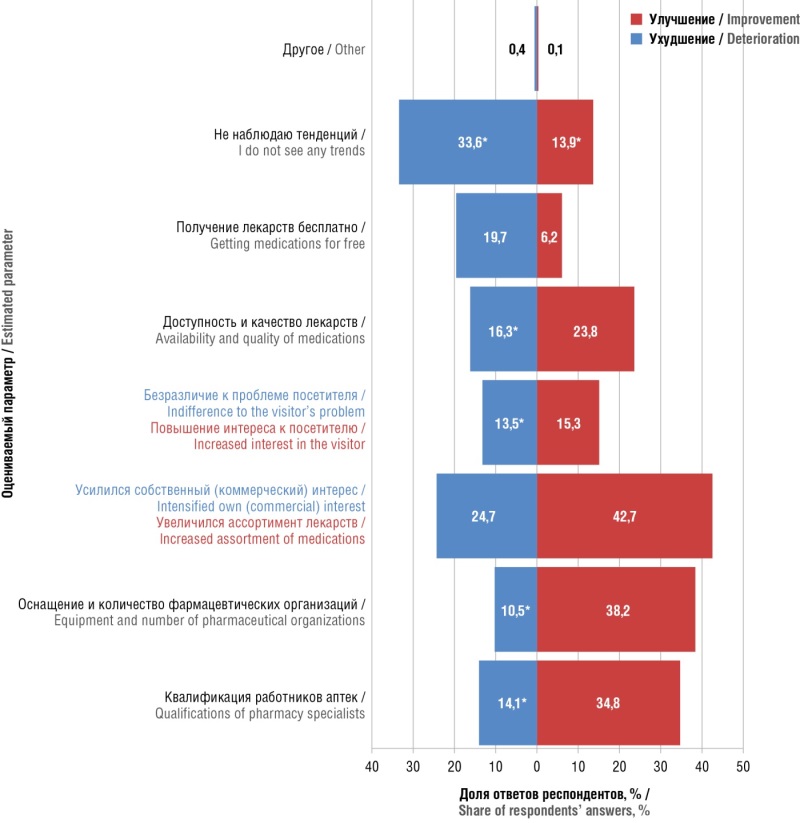

Что уже известно об этой теме?

► Наиболее распространенными критериями выбора посетителями фармацевтической организации являются удобство расположения аптеки, цена и ассортимент товара. Прогнозируется недостаток кадров в фармации

► В современных условиях цифровизации интернет является одним из самых применяемых источников медицинской и фармацевтической информации как для специалистов, так и для пациентов

► Помимо специализированных источников медицинской и фармацевтической информации пациенты, в т.ч. для самолечения, могут использовать различные сайты, интернет-платформы и социальные сети, сведения в которых могут быть недостоверными

Что нового дает статья?

► Наиболее частыми объектами поиска фармацевтической информации в интернете являются лекарственный препарат, ассортимент товаров, востребованной услугой – интернет-заказ. Поиск информации коррелирует с высокой частотой самолечения

► Пациенты часто нарушают рекомендации фармацевтических специалистов, многие посетители аптек сомневаются в их квалификации. Высокий комплаенс коррелирует с низкой частотой самолечения

► Негативная информация об аптеке может стать причиной отказа от ее посещения или снижения доверия к специалисту – а соответственно, и комплаенса. Позитивное отношение к фармацевтическому работнику является одним из предикторов низкой склонности к самолечению

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Необходим регулярный мониторинг содержания фармацевтической информации в интернете

► Данные о корреляции самолечения с возрастом и полом могут быть использованы при создании персонализированных рекомендаций, социальной агитации, государственных программ и рекламы

► Для снижения склонности к самолечению и повышения комплаенса целесообразно формирование позитивного имиджа и отношения к фармацевтическому работнику среди населения

Цель: оценка фармацевтической информации как фактора самолечения и лояльности посетителей аптек.

Материал и методы. Социологический опрос с участием 2888 респондентов и использованием сервиса Google Forms проводился с февраля по март 2025 г. включительно. Географический охват составил 58 субъектов Российской Федерации. Анкета состояла из вопросов для выявления характеристик респондента (пол, возраст, регион проживания), частоты самолечения, отношения посетителей аптеки к фармацевтическим специалистам и их рекомендациям. При обработке анкет применялись коэффициенты ранговой корреляции Кендалла, Спирмена.

Результаты. 88,3% респондентов занимаются самолечением, а 42,8% делают это часто и постоянно. Факторами, повышающими склонность к самолечению, являются женский пол и молодой возраст. Основными критериями выбора аптечной организации служат цена нужного товара, близость к дому/работе и предлагаемый ассортимент. Наиболее часто респонденты интересуются самим лекарственным препаратом, а также ассортиментом товаров, интернет-заказом. Поиск информации в интернете о препарате, ассортименте, аптеке или интернет-заказе коррелирует с более частым самостоятельным лечением. В качестве основных причин поиска информации участники анкетирования указывали экономию времени и/или денежных средств. При этом 37,1% респондентов всегда полноценно выполняют рекомендации работников аптек, комплаенс пациентов отрицательно коррелирует с самолечением. 20,6% опрошенных указывают на недоверие к квалификации аптечного специалиста и/или считают их рекомендации необязательными. Нежелание менять образ жизни, а также отсутствие веры в результат коррелировали с мужским полом и более молодым возрастом. Среди позитивных тенденций в фармации наиболее часто отмечались увеличение ассортимента лекарств, улучшение оснащения и количества организаций, среди негативных – 24,7% ответили об усилении собственного (коммерческого) интереса у работников аптек. 38,4% участников допускают возможность ошибки или субъективности чужого негативного мнения об аптеке. Более позитивное отношение к аптечному работнику в целом коррелирует с меньшей склонностью к самолечению.

Заключение. Результаты социологического исследования демонстрируют значимость фармацевтической информации, а также отношения к аптечным работникам в качестве факторов самолечения. Полученные данные могут быть основой для адресной рекламы с учетом возрастно-половых предпочтений, популяризации обращения к специалисту. Также необходимы мониторинг и актуализация сведений, находящихся в свободном доступе в интернете.

Что уже известно об этой теме?

► Гомеопатические лекарственные средства (ГомЛС) применяются в рамках интегративной медицины и пользуются устойчивым спросом в разных странах. В последние годы во всем мире растет интерес населения к использованию препаратов природного происхождения из-за их более мягкого действия

► В Азербайджане ГомЛС представлены на фармрынке с конца прошлого века, но системных обзоров их динамики или статистического анализа ранее не проводилось

► Азербайджанский фармацевтический рынок характеризуется растущим интересом к интегративной медицине и комплементарной терапии, разнообразием зарубежных поставщиков. Имеется заинтересованность в разработке ЛС на основе местного природного сырья

Что нового дает статья?

► Показано, что на фармрынке Азербайджана представлен довольно широкий ассортимент ГомЛС. Проведен его количественный и структурный анализ по широте, полноте и глубине за 2019–2024 гг.

► Установлены ценовые категории ГомЛС на оптовом и розничном уровнях с оценкой динамики по годам (определен широкий диапазон цен)

► Выявлены страны-поставщики ГомЛС, определена доля производителей, доминирующих на азербайджанском рынке гомеопатии

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Представленная информация позволит врачам лучше ориентироваться в доступности и формах ГомЛС, представленных на фармацевтическом рынке Азербайджана

► Полученные данные помогут врачам в выборе назначений при консультировании, что повысит востребованность ГомЛС в клинической практике и активизирует фармацевтическое обеспечение

► Результаты исследования могут послужить базой для дальнейших исследований клинической эффективности ГомЛС в условиях локального применения, а также стимулировать местное производство

Цель: изучение динамики и особенностей рынка гомеопатических лекарственных средств (ГомЛС) за период 2019–2024 гг. в Азербайджане.

Материал и методы. Объектом исследования служила официальная информация Министерства здравоохранения, Тарифного Совета Азербайджанской Республики и Клиники биологической медицины по объему поступлений ГомЛС за рассматриваемый период. Анализировались следующие ключевые аспекты: показатели ассортимента (широта, полнота и глубина) ГомЛС, страны-производители и поставщики, порядок оптовых и розничных цен на ГомЛС. На 2025 г. рассчитаны прогнозные показатели широты, полноты и объем ожидаемого поступления ГомЛС.

Результаты. Данные за период 2019–2024 гг. демонстрируют относительную стабильность широты, полноты и глубины ГомЛС на фармацевтическом рынке Азербайджана. Предполагаемая широта ассортимента ГомЛС в 2025 г. составила примерно 96 наименований, полнота – около 408 позиций, глубина ассортимента ГомЛС оставалась постоянной (р=0,928), прогнозируемый объем продаж ГомЛС – 4,92×106 USD. Наибольшее количество ГомЛС было зарегистрировано в 2016 г. (дата вступления в силу регистрации на данные препараты), далее этот показатель из года в год уменьшался, и в 2023–2024 гг. отмечены единичные случаи регистрации. За период 2019–2024 гг. динамика поставок самой востребованной фармацевтической формы (растворимые таблетки) описывается нелинейным трендом (р=0,076). Динамика удельного веса препаратов, поставляемых ведущей компанией Biologische Heilmittel Heel GmbH (Германия), за исследуемый период описывается нелинейным трендом (р=0,994). Динамика удельного веса препаратов, поставляемых Materia Medica Holding (Россия), также нелинейна, но за 2019–2024 гг. получены значимые статистические различия (р<0,001). В общем ассортименте ГомЛС за исследуемый период преобладали препараты по оптовой цене от 1,17 до 5,88 USD, и их доля существенно не менялась (р=0,766). Между долями препаратов по определенной розничной цене статистически достоверных различий за рассматриваемый период не отмечалось (р=0,882).

Заключение. ГомЛС на рынке Азербайджана сохраняют свою нишу из года в год, а их доступность обеспечивается импортом и сформированной системой продаж.

Что уже известно об этой теме?

► Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω3-ПНЖК) проявляют противовоспалительные, кардио-, гепато- и нейропротекторные свойства, могут тормозить железозависимую форму апоптоза (ферроптоз) гепатоцитов

► Микронутриентные и фармацевтические препараты ω3-ПНЖК используются для кардиопротекции, профилактики атеросклероза, эндотелиопатии, хронического воспаления, тромбофилии, а также для нейропротекции и поддержки иммунитета

► Препараты с недостаточной стандартизацией и очисткой от примесей провоцируют окисление и старение тканей

Что нового дает статья?

► Впервые апробирована новая D-галактозная модель старения, усиленная компонентами диеты, которые вызывают и старение тканей, и полиорганную патологию (пальмовое масло, L-метионин, хлорид натрия, сульфат железа)

► Все исследованные образцы ω3-ПНЖК достоверно значимо нормализовали абнормально повышенное хроническое воспаление (восстановление уровней лейкоцитов, снижение скорости оседания эритроцитов), сокращали процент эритроцитов большого размера; выявлен тренд к снижению исходно повышенного уровня ферритина в крови

► Препараты ω3-ПНЖК способствовали восстановлению нормального неврологического статуса (увеличение активностей в тестах «открытое поле» и Порсолта), тем самым замедляя характерное для старения снижение когнитивных способностей

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Применение фармацевтически стандартизированных препаратов ω3-ПНЖК тормозит полиорганную патологию, защищает печень от разрушительного воздействия «диетарной» модели ускоренного старения, что открывает перспективы для клинических исследований в этом направлении

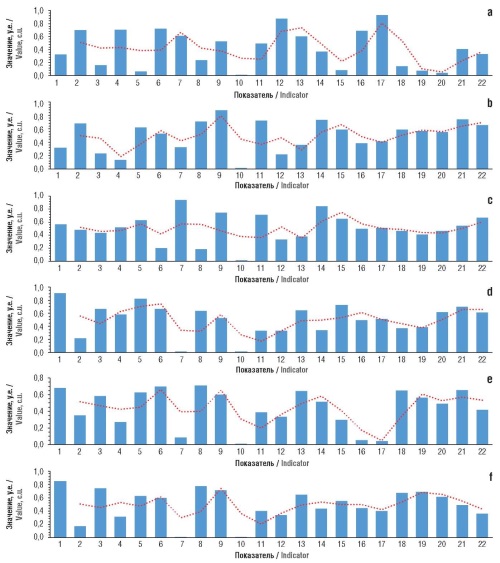

Актуальность. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω3-ПНЖК) проявляют противовоспалительные, кардио-, гепато- и нейропротекторные свойства, которые могут быть полезны в противодействии патофизиологическим механизмам старения.

Цель: изучение эффектов приема стандартизированных ω3-ПНЖК на модели ускоренного «диетарного» старения, вызванного D-галактозой в сочетании с пальмовым маслом, L-метионином в диете, хлоридом натрия в питьевой воде и сульфатом железа.

Материал и методы. Проведена экспериментальная апробация трех фармацевтически стандартизированных препаратов ω3-ПНЖК (NFO® Омега-3 Ультима, NFO® Omega-3 Strong DHA, NFO® Омега-3 Премиум) на разработанной модели старения. Воспроизведение модели проводилось до 13-го дня эксперимента, после 13-го дня все животные переходили на стандартную диету и получали терапию препаратами ω3-ПНЖК до 54-го дня эксперимента. На 0-й, 13-й и 54-й дни у животных были изучены значения 55 показателей, включая результаты общего и биохимического анализов крови, неврологического тестирования.

Результаты. Все изученные препараты ω3-ПНЖК положительно воздействовали на 23 из 55 показателей состояния животных с моделью старения. В частности, стандартизированные ω3-ПНЖК способствовали торможению деградации ткани печени (нормализация уровней витамина В12 в сыворотке крови до 100±1 пг/мл; контроль: 380,50±29,04 пг/мл; р=0,0005), восстановлению функции печени (повышение абнормально сниженного прямого билирубина до 1,5±0,1 мкмоль/л; контроль: 0,79±0,40 мкмоль/л; р=0,00363) и уровней фолатов (41,53±6,65 нмоль/л; контроль: 26,82±5,99 нмоль/л; р=0,00123). Препараты ω3-ПНЖК предотвращали резкое падение уровней железа в крови к 54-му дню (54,52±21,03 мкмоль/л; контроль: 26,98±1,16 мкмоль/л; р=0,01185), замедляли развитие гипернатриемии (125,47±1,16 ммоль/л; контроль: 141,42±1,30 ммоль/л; р=0,0001) и гиперкалиемии (5,83±0,23 ммоль/л; контроль: 7,29±0,05 ммоль/л; р=0,00001). Результаты исследования были подтверждены гистологически.

Заключение. Все исследованные образцы омега-3 ПНЖК нормализовали абнормально повышенное хроническое воспаление и способствовали восстановлению нормального неврологического статуса животных. Таким образом, перспективно применение стандартизированных ω3-ПНЖК в торможении механизмов патофизиологии старения.

ОБЗОРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Что уже известно об этой теме?

► Фиксированные комбинации (ФК) простагландинов и тимолола эффективно снижают внутриглазное давление и хорошо переносятся при лечении глаукомы и офтальмогипертензии

► ФК «травопрост + тимолол» (ТТ) и «латанопрост + тимолол» (ЛТ) активно применяются в клинической практике, но их фармакоэкономическое сравнение представлено слабо

► Имеющиеся исследования подчеркивают различия в стоимости и профиле побочных эффектов указанных ФК, однако систематического анализа не проводилось

Что нового дает статья?

► Выполнен первый систематический обзор, посвященный фармакоэкономическому сравнению ФК ТТ и ФК ТЛ при глаукоме

► Обобщены данные о клинической эффективности, безопасности и стоимости обеих ФК из разных стран

► Использована методология PRISMA и анализ по затратам, что усиливает доказательность выводов

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Полученные данные обеспечивают основу для обоснованного выбора терапии глаукомы с учетом не только эффективности, но и затрат

► Результаты обзора помогают оптимизировать распределение ресурсов в условиях ограниченного бюджета системы здравоохранения

► Представленная информация может быть использована при пересмотре лекарственных формуляров и клинических рекомендаций

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления (ВГД), что может привести к повреждению зрительного нерва и необратимой потере зрения. Основной целью терапии является снижение ВГД для предотвращения прогрессирования патологии. В последние годы растет интерес к фармакоэкономической оценке фиксированных комбинаций (ФК) препаратов как способа повышения эффективности и доступности лечения.

Цель: провести систематический обзор экономической и клинической эффективности ФК «травопрост + тимолол» (ТТ) и «латанопрост + тимолол» (ЛТ) при лечении ПОУГ.

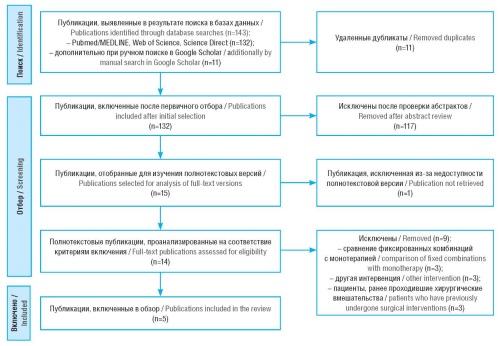

Материал и методы. Выполнен систематический обзор публикаций, найденных в базах данных PubMed/MEDLINE, Web of Science, ScienceDirect и Google Scholar. В анализ включены исследования, оценивающие стоимость, клиническую эффективность, показатели «затраты – эффективность» и «затраты – полезность» комбинаций ТТ и ЛТ.

Результаты. ФК ТТ показала более высокую экономическую эффективность по сравнению с ЛТ в странах Европы и на Филиппинах, обеспечивая более низкие долгосрочные затраты и замедляя прогрессирование потери зрения. В Китае, напротив, применение ЛТ оказалось более экономически оправданным за счет более низких ежедневных расходов. Оба варианта ФК улучшали приверженность пациентов к лечению за счет удобства применения.

Заключение. ФК ТТ может быть предпочтительным вариантом терапии ПОУГ с точки зрения фармакоэкономики и клинической эффективности в ряде регионов. Однако выбор конкретной схемы лечения должен учитывать региональные особенности, стоимость препаратов и доступность для пациентов.

Что уже известно об этой теме?

► Искусственный интеллект (ИИ) активно применяется в онкологии для анализа медицинских изображений, диагностики, персонализированной терапии и прогнозирования исходов

► ИИ-технологии, такие как IBM Watson for Oncology и Google DeepMind, уже доказали свою эффективность в поддержке принятия клинических решений

► ИИ позволяет анализировать большие объемы клинических данных, выявлять закономерности и улучшать принятие клинических решений

Что нового дает статья?

► Проведен анализ зарубежного опыта применения и интеграции ИИ в онкологической практике с 2000 по 2025 гг.

► Рассмотрены современные ИИ-технологии, а также динамика роста числа публикаций и развития моделей ИИ, указывающая на перспективы создания «умных» больниц и улучшения обмена данными

► Выявлены инновационные особенности, такие как интеграция с носимыми устройствами, мультимодальный анализ (изображения + геномика) и автоматизация консилиумов, а также определены потенциальные вызовы, включая предвзятость данных, конфиденциальность и регуляторные барьеры

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► ИИ позволит сократить время диагностики и повысить точность выявления опухолей, особенно на ранних стадиях

► Персонализированные подходы к лечению, основанные на ИИ, улучшат клинические результаты и снизят частоту побочных эффектов

► Внедрение ИИ в клиническую практику повысит эффективность работы врачей и снизит нагрузку на медицинский персонал

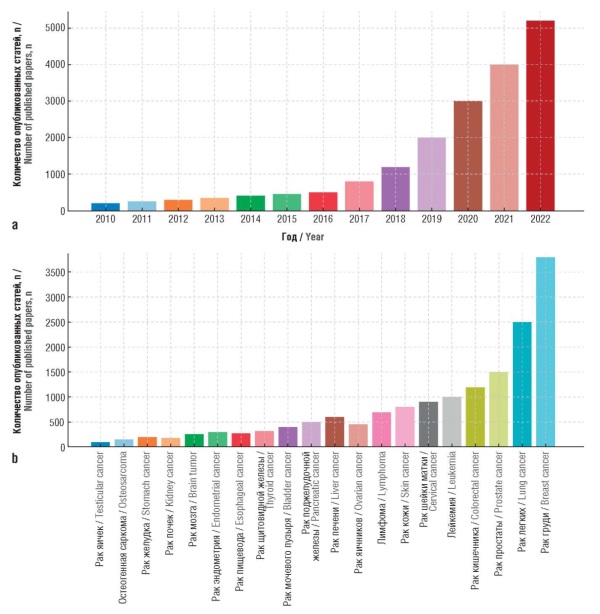

Цель: провести анализ зарубежного опыта применения искусственного интеллекта (ИИ) в онкологии, рассмотреть современные достижения ИИ, его влияние на клиническую практику.

Материал и методы. Выполнен обзор зарубежной литературы, проведен анализ текущих программ и технологий ИИ в онкологии. Общее количество идентифицированных записей при поиске в базе данных PubMed/MEDLINE составило 7680. После отбора публикаций, проводившегося в соответствии с рекомендациями PRISMA, в обзор методом случайного отбора было включено 32 исследования, которые соответствовали всем критериям и легли в основу анализа.

Результаты. ИИ демонстрирует высокую эффективность в диагностике рака, включая раннее выявление опухолей, оценку медицинских изображений и патологических данных. Анализ публикаций по использованию моделей ИИ в онкологии показал экспоненциальный рост с 2010 по 2022 гг., подтверждая активное развитие области. Заключения программ диагностики и лечения с технологиями ИИ показали точность, сопоставимую с заключениями опытных онкологов, и способность улучшать клинические результаты. Внедрение ИИ также стимулирует развитие персонализации лечения, повышение приверженности пациентов к терапии и оптимизацию работы медицинских организаций. Выявлены уровни влияния ИИ: на врачей (снижение ошибок диагностики и лечения), пациентов (персонализация поддержки) и больницы (создание «умных» систем управления).

Заключение. ИИ становится неотъемлемой частью современной онкологии, предлагая новые возможности для улучшения диагностики, лечения, прогнозирования исходов и поддержки пациентов. Исследование динамики публикаций и моделей ИИ указывает, что использование ИИ в клинической онкологии активно развивается, что открывает новые перспективы для создания «умных» больниц, упрощения обмена медицинскими данными, развития персонализированной медицины и повышения качества лечения пациентов. Интеграция ИИ с новыми технологиями, такими как носимые устройства и мультимодальный анализ, обещает революционные изменения в онкологической практике.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2070-4933 (Online)