Перейти к:

Маркетинговый анализ российского рынка лекарственных препаратов для терапии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации

https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2025.313

Аннотация

Актуальность. Исследования лекарственного обеспечения неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации ингибиторами ангиогенеза в Российской Федерации неоднократно указывали на несоответствие между уровнем потребления и реальной потребностью в них, что позволяет считать актуальным дальнейшее изучения данного вопроса посредством маркетингового анализа.

Цель: провести маркетинговый анализ рынка ингибиторов ангиогенеза для лечения неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, включающий оценку ассортимента, динамики цен, спроса и потребления, а также индексный анализ за период 2018–2024 гг.

Материал и методы. Исследование основано на открытых данных о закупках ингибиторов ангиогенеза в государственном сегменте, ценовых характеристиках, сведениях о потреблении в сфере обязательного медицинского страхования (круглосуточные и дневные стационары, высокотехнологичная медицинская помощь). Научно-методический аппарат составили методы анализа продаж лекарственных препаратов (ЛП) из группы ингибиторов ангиогенеза, зарегистрированных к медицинскому применению на территории Российской Федерации, а также методические инструменты для расчетов ряда цепных индексов (индекса средневзвешенных цен, индекса цен, индекса структурных сдвигов, индекса изменения натуральных объемов продаж, модифицированного индекса Герфиндаля–Хиршмана). Использованы методики анализа жизненного цикла рассмотренных ЛП и сравнения объемов их закупок и потребления.

Результаты. В течение рассматриваемого периода наблюдался заметный рост спроса на ингибиторы ангиогенеза и их потребления: закупки в натуральном выражении выросли в 2,53 раза, в денежном – в 1,62 раза. Положительная динамика рынка исследуемой группы ЛП сопровождалась ростом средневзвешенных цен и доли более дорогостоящих ЛП в структуре закупок. В период с 2021 по 2023 гг. выявлен неравномерный рост объемов закупок в натуральном выражении и числа госпитализаций для применения рассматриваемых ЛП. Соотношение объемов госпитализаций и закупок за период составило 1,21, 1,46 и 1,47 соответственно, что указывает на применение одного флакона ЛП для нескольких пациентов. Диспропорция между объемами закупок и числом госпитализаций свидетельствует о наличии значительного дополнительного потенциального спроса на ингибиторы ангиогенеза. Сложившаяся конъюнктура рынка позволяет характеризовать его как привлекательный для производителей и поставщиков.

Заключение. Установлено, что рынок ингибиторов ангиогенеза характеризуется тенденциями качественного и количественного роста с сохранением положительной динамики развития. Выявленные особенности закупок и потребления указывают на необходимость дальнейших исследований в целях выработки оптимальных решений в сфере лекарственного обеспечения потребителей ингибиторами ангиогенеза в необходимом ассортименте и достаточных объемах.

Ключевые слова

Для цитирования:

Горкавенко Ф.В., Горячев А.Б., Ашихмина О.В., Федяев Д.В., Игнатьева Н.В., Смолярчук Е.А., Кирченко А.В., Ткаченко Д.Д., Бражникова В.И. Маркетинговый анализ российского рынка лекарственных препаратов для терапии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2025;18(2):184–198. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2025.313

For citation:

Gorkavenko F.V., Goryachev A.B., Ashikhmina O.V., Fedyaev D.V., Ignateva N.V., Smolyarchuk E.A., Kirchenko A.V., Tkachenko D.D., Brazhnikova V.I. Marketing analysis of the Russian pharmaceutical market for treatment of neovascular age-related macular degeneration. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2025;18(2):184–198. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2025.313

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация (нВМД) – хроническое прогрессирующее заболевание макулярной зоны сетчатки глаза, способное привести к снижению четкости и остроты центрального зрения, появлению темных пятен перед глазами, что негативно сказывается на качестве жизни людей, ограничивает повседневную активность, может формировать потребность в сторонней помощи в повседневной жизни. Заболевание чаще всего возникает в возрасте 50–60 лет и старше [1–3].

Для лекарственной терапии нВМД на фармацевтическом рынке Российской Федерации (РФ) в настоящий момент доступно несколько лекарственных препаратов (ЛП) из группы IV уровня анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации лекарственных средств S01LA «Средства, препятствующие новообразованию сосудов» (ингибиторы ангиогенеза), применение которых способно замедлить или предотвратить прогрессирование заболевания, частично или полностью восстановить зрение. Данные ЛП относятся к рецептурным и применяются в условиях медицинских организаций.

Процессы обеспечения населения РФ указанными ЛП неоднократно являлись объектами научных исследований, которые единогласно указывали на несоответствие между величиной их потребления и потребностью на федеральном уровне. В качестве причин несоответствия выделялись следующие: несовершенство действующей системы оплаты медицинской помощи пациентам с заболеваниями сетчатки глаза в части сбалансированности некоторых тарифов, отсутствие единых подходов к планированию объемов государственных закупок на региональном уровне, недостаточность объемов средств, выделяемых по линии обязательного медицинского страхования (ОМС) для медицинской помощи пациентам с заболеваниями сетчатки глаза в регионах, недостаточная первичная диагностика, формальный подход в ходе проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, недостаточность ресурсов офтальмологической службы, дефекты регистрации и учета пациентов с нВМД [2][4–6]. Таким образом, имеющиеся данные указывают на наличие проблем в лекарственном обеспечении граждан с нВМД. Для анализа текущей ситуации и обоснования предложений по совершенствованию лекарственного обеспечения было решено провести маркетинговый анализ и изучить потребление данной группы ЛП.

Цель – провести маркетинговый анализ рынка ингибиторов ангиогенеза для лечения нВМД, включающий оценку ассортимента, динамики цен, спроса и потребления, а также индексный анализ за период 2018–2024 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Объекты исследования / Study objects

Объектами исследования являлись ЛП из групп S01LA «Средства, препятствующие новообразованию сосудов» и S01BA «Кортикостероиды», применяющиеся для лечения заболеваний органа зрения, пациенты с нВМД, а также с рядом нозологий, требующих интравитреального введения (ИВВ), т.е. введения ЛП непосредственно в стекловидное тело глазного яблока.

Этапы исследования / Study stages

Исследование включало два этапа: первый этап – маркетинговый анализ рынка ингибиторов ангиогенеза, второй этап – оценка спроса и потребления этой же группы ЛП с последующим сравнением полученных результатов.

Маркетинговый анализ

Маркетинговый анализ включал краткий обзор подходов к клиническому применению рассматриваемой группы ЛП, оценку ассортимента зарегистрированных ЛП на территории РФ, продаж и цен на ЛП с использованием ряда индексов, а также анализ жизненного цикла каждого из рассмотренных ЛП.

Основным источником сведений о клиническом применении препаратов являлись клинические рекомендации «Макулярная дегенерация возрастная» (2024 г.), разработанные Ассоциацией врачей-офтальмологов и одобренные Научно-практическим советом Министерства здравоохранения РФ [1]. Общие сведения о зарегистрированных ЛП получены из их инструкций по применению (листков-вкладышей и/или общих характеристик ЛП), размещенных в Государственном реестре лекарственных средств1.

Объемы продаж устанавливались на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС в сфере закупок)2. В анализ включали информацию по контрактам, заключенным в соответствии с требованиями законодательства3. Анализ цен осуществлен на основании данных ЕИС в сфере закупок. Объемы продаж в стоимостном выражении использовались в номинальных и скорректированных на величину инфляции ценах. За величину инфляции был взят индекс потребительских цен на медицинские товары4.

Индексный анализ включал расчет индекса средневзвешенных цен (ИСВЦ), индекса цен (ИЦ), индекса структурных сдвигов (ИСС), индекса изменения натуральных объемов продаж (ИНО), а также индекса Герфиндаля–Хиршмана (ИГХ) с модификацией, заключающейся в использовании при расчетах долей, выраженных в процентах, а не десятичной дроби [7, 8]. Проведен расчет цепных индексов, при которых значение индекса в отчетном периоде рассчитывается по отношению к предыдущему году.

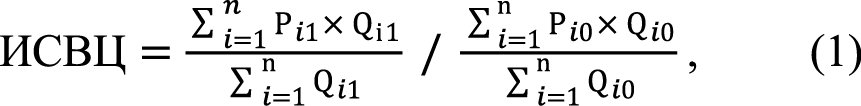

ИСВЦ отражает динамику изменения средневзвешенных цен на рассматриваемые ЛП. Значение выше 1,0 указывает на повышение средневзвешенных цен в отчетном году по сравнению с базисным годом. Рассчитывается по формуле:

где Pi1 – средние цены рассматриваемых ЛП в отчетном периоде; Pi0 – средние цены рассматриваемых ЛП в базисном периоде; Qi1 – объем продаж в натуральном выражении рассматриваемых ЛП в отчетном периоде; Qi0 – объем продаж в натуральном выражении рассматриваемых ЛП в базисном периоде.

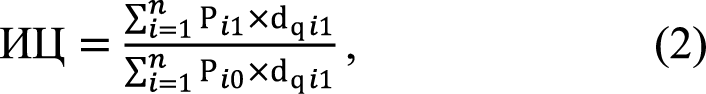

ИЦ показывает динамику средних цен. Значение выше 1,0 свидетельствует о повышении средних цен в рассматриваемом году по сравнению с базисным годом. Рассчитывается по формуле:

где Pi1 – средние цены рассматриваемых ЛП в отчетном периоде; Pi0 – средние цены рассматриваемых ЛП в базисном периоде; dqi1 – доля в структуре продаж в натуральном выражении отдельных рассматриваемых ЛП в отчетном периоде.

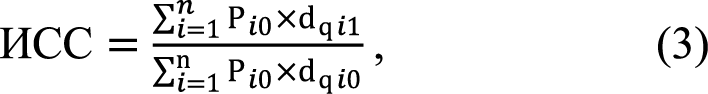

ИСС отражает динамику соотношения более дешевых и более дорогих ЛП в структуре продаж. Значение выше 1,0 указывает на рост доли продаж более дорогостоящих позиций в рассматриваемом году по сравнению с базисным годом. Рассчитывается по формуле:

где Pi0 – средние цены рассматриваемых ЛП в базисном периоде; dqi1 – доля в структуре продаж в натуральном выражении отдельных рассматриваемых ЛП в отчетном периоде; dqi0 – доля в структуре продаж в натуральном выражении отдельных рассматриваемых ЛП в базисном периоде.

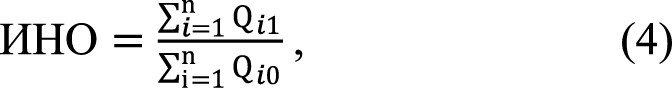

ИНО демонстрирует динамику объемов продаж в натуральном выражении. Значение выше 1,0 свидетельствует о росте натуральных объемов продаж в рассматриваемом году по сравнению с базовым годом. Рассчитывается по формуле:

где Qi1 – объем продаж в натуральном выражении рассматриваемых ЛП в отчетном периоде; Qi0 – объем продаж в натуральном выражении рассматриваемых ЛП в базисном периоде.

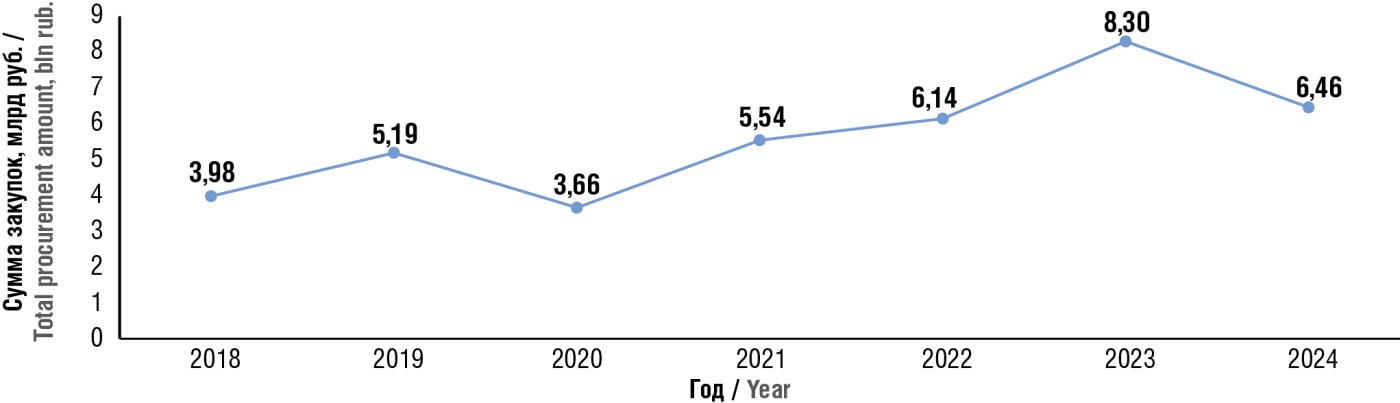

ИГХ отражает степень монополизации (концентрации) рынка. Значение ИГХ ниже 1000 можно рассматривать как указание на низкую концентрацию рынка (высокую конкуренцию), значение 1000<ИГХ<1800 – на умеренно концентрированный рынок (умеренную конкуренцию), значение 1800<ИГХ<10000 – на высоко концентрированный рынок (низкую конкуренцию). Рассчитывается по формуле:

где qn – доля n-го препарата в общем объеме продаж; n – количество ЛП, включенных в анализ.

Анализ продаж и цен осуществлен в отношении исходных форм выпуска, рассматриваемых ЛП, т.к. каждая их упаковка содержит количество действующего вещества, предназначенное для однократного введения, что не требовало их стандартизации. Фактически рассматриваемые ЛП поставляются в упаковках с избытком действующего вещества, что позволяет использовать их для введения нескольких доз, однако согласно листкам-вкладышам данные препараты предназначены только для однократного введения, поэтому в настоящем анализе не учитывалась возможность их многократного применения.

Оценка спроса и потребления

На втором этапе исследования проведен анализ потребления рассматриваемых ЛП с последующим сравнением закупок и потребления за период 2021–2023 гг.

Потребление оценивали по количеству госпитализаций в дневные и круглосуточные стационары для введения рассматриваемых ЛП в рамках системы ОМС (финансирование за счет средств системы здравоохранения, а не пациента). Оценку потребления выполняли на основании данных деперсонифицированных реестров счетов о фактически оказанной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС и сведений о числе случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В анализ включали случаи оказания медицинской помощи пациентам с основным диагнозом H35.3 «Дегенерация макулы и заднего полюса» и пациентам с одним из нескольких диагнозов, при которых наиболее вероятно назначение рассматриваемой группы ЛП: коды Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), связанные с поражением сетчатки при сахарном диабете (H36.0, E10.3, E11.3, E10.7, E11.7, E13.3, E14.3), ретинальной венозной окклюзией (H34.8), хориоидальной неоваскуляризацией (H31.8), и некоторые другие (H35, H35.0, H35.2, H35.8, H44.2). Учитывали случаи, кодированные клинико-статистической группой (КСГ) «Операции на органе зрения (уровень 5)» (st21.005 и ds21.006), в которых оказывались медицинские услуги A16.26.086.001 «Интравитреальное введение лекарственных препаратов» или A16.26.086 «Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона». Анализировали только благополучно законченные случаи, завершившиеся выпиской, в течение которых не было прекращения или отказа от лечения. Для случаев, подпадающих под критерии включения, но в которых отсутствовали сведения о наименовании оказанной услуги, было применено допущение, что это была одна из двух целевых услуг, при условии, что в рамках данного кода МКБ-10 на долю услуг A16.26.086.001 и A16.26.086 приходилось 95% и более от всех услуг.

Также в анализе учтены случаи оказания ВМП 2021 и 2022 гг. С 2023 г. ВМП пациентам с нВМД с применением ингибиторов ангиогенеза не проводится, поэтому в данном году ВМП не учитывалась. Методика отбора случаев оказания ВМП была описана ранее [9]. Анализ проведен для двух групп случаев: пациенты только с нВМД и пациенты с любым из 15 кодов МКБ-10, при которых применяются рассматриваемые ЛП. В группу пациентов только с нВМД включали больных, имеющих в качестве основного диагноза только код H35.3 или любой из оставшихся 14 кодов, указанных выше, при этом на долю случаев госпитализации с кодом H35.3 приходилось более 50% записей (нами было использовано допущение, что итоговый диагноз таким пациентам был поставлен не сразу, поэтому в некоторых случаях у них в качестве основного диагноза были указаны коды не H35.3). Также применяли возрастное ограничение – в анализ включали больных в возрасте 50 лет и старше. В общую группу вошли пациенты, у которых основной диагноз соответствовал любому коду МКБ-10 из 15 кодов, указанных ранее; возрастные ограничения не использовались.

Для обеспечения сравнимости объемов оказания медицинской помощи с применением ЛП, требующих ИВВ, с объемами их закупок в анализ включены данные по ЛП с международным непатентованным наименованием (МНН) дексаметазон в лекарственной форме «имплантат для интравитреального введения».

Расчет показателей на 10 тыс. населения осуществлен на основании данных Росстата5 о численности населения РФ по состоянию на 1 января соответствующего года в период с 2021 по 2023 гг. включительно.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Краткий обзор подходов к лечению ВМД / Brief overview of approaches to the treatment of age-related macular degeneration

На практике ВМД классифицируют главным образом по стадии прогрессирования и форме заболевания. Выделяют следующие стадии: отсутствие ВМД – ранняя стадия — промежуточная стадия – поздняя стадия. Начиная с промежуточной стадии ВМД делят на сухую (атрофическую, неэкссудативную) и влажную (экссудативную, неоваскулярную), которые имеют разный патогенез и на поздней стадии приводят к разным патологическим изменениям макулы [1].

На ранней стадии заболевания специализированное лечение не требуется. Рекомендуется устранение факторов риска прогрессирования ВМД. В отдельных случаях при наличии факторов риска возможно назначение поливитаминов в комбинации с другими средствами для лечения заболеваний сетчатки [1].

На промежуточной стадии, а также при наличии поздней стадии ВМД на парном глазу рекомендуется назначение поливитаминов с другими средствами, состав которых оптимизирован для заболеваний сетчатки (в т.ч. содержащие лютеин и зеаксантин) в виде периодических курсов. При высоком риске прогрессирования до поздней стадии рекомендуется проведение лазеростимуляции сетчатки [1].

На поздней стадии подходы к лечению определяются формой заболевания. При атрофической ВМД рекомендуется назначение поливитаминов с другими средствами для лечения заболеваний сетчатки и/или физиотерапии в виде периодических курсов с целью поддержания остаточных зрительных функций. При нВМД первой линией терапии являются интравитреальные инъекции ЛП, препятствующих новообразованию сосудов. При их неэффективности или невозможности их применения рекомендуется проведение фокальной лазерокоагуляции глазного дна или фотодинамической терапии [1].

Маркетинговый анализ / Marketing analysis

Ассортимент ЛП для лечения нВМД

Для лечения нВМД по состоянию на 20 марта 2025 г. в РФ зарегистрировано четыре МНН шести торговых наименований (ТН) из группы лекарственных средств, препятствующих новообразованию сосудов: афлиберцепт (Эйлеа® – Байер АГ, Германия), ранибизумаб (Луцентис® – Новартис Фарма АГ, Швейцария; Лаксолан® – АО «Генериум», Россия; Рамилатис® – АО «Фармасинтез-Норд», Россия), бролуцизумаб (Визкью® – Новартис Оверсиз Инвестментс АГ, Швейцария) и фарицимаб (Вабисмо® – Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария). Все ЛП выпускаются в лекарственной форме «раствор для внутриглазного введения» по одному флакону для однократного использования в упаковке. Все ЛП относятся к фармакотерапевтической группе АТХ-классификации S01LA «Средства, препятствующие новообразованию сосудов».

Самым первым ЛП этой группы, появившимся на рынке РФ, является ранибизумаб, зарегистрированный в июне 2008 г. Афлиберцепт стал доступен с марта 2016 г., бролуцизумаб – с ноября 2020 г., фарицимаб – с января 2023 г. Ранибизумаб представлен оригинальным препаратом и двумя биоаналогами, зарегистрированными в РФ в ноябре 2023 г. и ноябре 2024 г., все остальные ЛП – только оригинальными препаратами.

Перечисленные выше ЛП также применяются при диабетическом поражении глаз, для лечения которого используется дексаметазон в лекарственной форме «имплантат интравитреальный» (ООО «ЭббВи», Россия). Все рассматриваемые ЛП имеют по нескольку показаний для медицинского применения (табл. 1). Вследствие наличия нескольких показаний дальнейший анализ продаж и потребления будет представлен для группы заболеваний, а не только нВМД.

Таблица 1. Показания для медицинского применения ингибиторов ангиогенеза (составлено авторами на основании анализа инструкций по медицинскому применению лекарственных препаратов)

Table 1. Indications for medical use of angiogenesis inhibitors (compiled by the authors based on an analysis of drug instructions for medical use)

|

Показания к использованию в медицинской практике / Indications for use in medical practice |

Коды МКБ-10 / ICD-10 codes |

МНН / INN |

||||

|

AFL |

RBZ |

BRZ |

FAR |

DEX |

||

|

Влажная (неоваскулярная) возрастная макулярная дегенерация / Wet (neovascular) age-related macular degeneration |

H35.3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Макулярный отек вследствие окклюзии вен сетчатки (центральной вены или ее ветвей) / Macular edema due to retinal vein occlusion (central vein or its branches) |

H34.8 |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

|

Ухудшение зрения, вызванное диабетическим макулярным отеком / Vision loss due to diabetic macular edema |

Н36.0, Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е14.3 Е13.3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Пролиферативная диабетическая ретинопатия / Proliferative diabetic retinopathy |

Н36.0, Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е14.3 Е13.3 |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Миопическая хориоидальная неоваскуляризация / Myopic choroidal neovascularization |

H44.2 |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

Хориоидальная неоваскуляризация / Choroidal neovascularization |

H31.8, H35.0 |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Ретинопатия недоношенных / Retinopathy of prematurity |

H35.1 |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

Воспаление сосудистой оболочки заднего отдела глаза, представляющее собой неинфекционный увеит / Inflammation of the vascular membrane of the posterior part of the eye, representing non-infectious uveitis |

Н20.0, Н20.1, Н20.8, Н20.9, Н30, Н30.0, Н30.1, Н30.2, Н30.8, Н30.9, Н35.0, Н44.1 |

– |

– |

– |

– |

+ |

Примечание. МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра; МНН – международное непатентованное наименование; AFL (англ. aflibercept) – афлиберцепт; RBZ (англ. ranibizumab) – ранибизумаб; BRZ (англ. brolucizumab) – бролуцизумаб; FAR (англ. faricimab) – фарицимаб; DEX (англ. dexamethasone) – дексаметазон.

Note. ICD-10 – International Classification of Diseases, 10th revision; INN – international nonproprietary name; AFL – aflibercept; RBZ – ranibizumab; BRZ – brolucizumab; FAR – faricimab; DEX – dexamethasone.

Клинические рекомендации «Макулярная дегенерация возрастная» не содержат указаний о предпочтительности назначения того или иного ЛП (все рассматриваемые ЛП включены в клинические рекомендации). Согласно стандарту медицинской помощи взрослым при ВМД6 частота назначения афлиберцепта (0,054) соответствует частоте назначения бролуцизумаба (0,054) и вдвое превышает частоту назначения ранибизумаба (0,027). На практике препаратом выбора является афлиберцепт. Частота использования ранибизумаба постепенно снижается ввиду необходимости его более частого введения.

Применение бролуцизумаба и фарицимаба, наоборот, постепенно растет по мере ознакомления с ними врачей и благодаря возможности вводить их реже, чем афлиберцепт и ранибизумаб. В отношении бролуцизумаба следует отметить, что данный ЛП характеризуется специфической нежелательной реакцией – бролуцизумаб-ассоциированным ретиноваскулитом, вследствие чего за рубежом некоторые эксперты предлагают использовать его в качестве препарата резерва [10]. В РФ отсутствует сложившийся консенсус о его месте в терапии нВМД, но возможно, что со временем практика его применения будет соответствовать зарубежной.

Частота введения (режим) является важным параметром при рассмотрении данной группы ЛП (табл. 2). Особенностью рассматриваемой патологии является высокая частота отказов от лечения и низкая приверженность рекомендациям врачей [2][11]. Не в последнюю очередь на это влияет режим введения – каждое является для пациентов психоэмоциональным стрессом, поэтому сокращение их числа повышает мотивацию продолжать лечение. Одним из решений данной проблемы стала практика введения ЛП в режиме «по потребности» – лечение в стандартном режиме до стабилизации состояния, а затем повторные введения при появлении признаков активности заболевания. Данный режим не упоминается в инструкциях по применению и со временем показал худшие терапевтические результаты по сравнению со стандартным режимом введения, что снизило частоту использования такого подхода. Дальнейший поиск оптимального режима введения привел к изобретению варианта «лечить и увеличивать интервал», при котором после вводного курса величина интервала между инъекциями изменяется в зависимости от ответа на терапию: при ответе на терапию интервал увеличивается, при продолжении прогрессирования заболевания – уменьшается. Такой подход позволяет выработать индивидуализированный режим введения, сочетающийся с минимально необходимым количеством ИВВ.

Таблица 2. Режимы введения ингибиторов ангиогенеза согласно инструкциям по медицинскому применению (составлено авторами на основании анализа инструкций по медицинскому применению лекарственных препаратов)

Table 2. Administration regimens of angiogenesis inhibitors according to drug instructions for medical use (compiled by the authors based on an analysis of drug instructions for medical use)

|

МНН / INN |

Режим введения / Mode of administration |

|

|

Загрузочная фаза / Loading phase |

Поддерживающая фаза / Maintenance phase |

|

|

Афлиберцепт / Aflibercept |

3 дозы каждые 4 нед + 4-я доза через 8 нед / 3 doses every 4 weeks + 4th dose after 8 weeks |

– Введение каждые 8 нед / Every 8 weeks или / or – Режим «лечить и увеличивать интервал»: увеличение сроков между введениями на 2 или 4 нед при ответе на терапию. При прогрессировании период между введениями сокращается на 2 или 4 нед / Treat and extend regimen: increase the time between doses by 2 or 4 weeks if there is a response to therapy. If progression occurs, shorten the time between administrations by 2 or 4 weeks |

|

Ранибизумаб / Ranibizumab |

3 дозы каждые 4 нед / 3 doses every 4 weeks |

– Ежемесячное введение / Monthly administration или / or – Режим «лечить и увеличивать интервал»: увеличение сроков между введениями на 2 нед при ответе на терапию. При прогрессировании период между введениями сокращается на 2 до интервала не менее 4 нед / Treat and extend regimen: increase the interval between administrations by 2 weeks if there is a response to therapy. If progression occurs shorten the time between administrations by 2 to an interval of at least 4 weeks |

|

Бролуцизумаб / Brolucizumab |

– 3 дозы каждые 4 нед / 3 doses every 4 weeks или / or – 2 дозы каждые 6 нед + 3-я доза на 12‑й неделе в зависимости от ответа / 2 doses every 6 weeks + 3rd dose at week 12 depending on response |

– При отсутствии признаков заболевания: введение каждые 12 нед (3 мес) / If there are no signs of disease: administration every 12 weeks (3 months) или / or – При наличии признаков заболевания: введение каждые 8 нед (2 мес) / If there are signs of disease: administration every 8 weeks (2 months) |

|

Фарицимаб / Faricimab |

4 дозы каждые 4 нед / 4 doses every 4 weeks |

Определяется на основании ответа на терапию. Возможные интервалы введения: 8, 12, 16 нед / Determined based on response to therapy. Possible administration intervals: 8, 12, 16 weeks |

Примечание. МНН – международное непатентованное наименование.

Note. INN – international nonproprietary name.

Все препараты группы ингибиторов ангиогенеза, за исключением фарицимаба, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Фарицимаб был рассмотрен на заседании комиссии по формированию перечней в августе 2024 г. и не рекомендован к включению, что, однако, не исключает дальнейших попыток его включения в перечень ЖНВЛП. В стандарт медицинской помощи взрослым при ВМД вошли также все препараты, кроме фарицимаба. Клинические рекомендации «Макулярная дегенерация возрастная» тоже включают все зарегистрированные ЛП.

Объемы продаж в натуральном и денежном выражениях

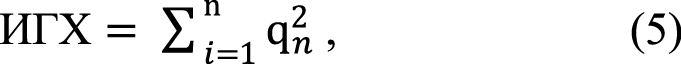

Анализируемый период с 2018 по 2024 гг. характеризовался ростом продаж ингибиторов ангиогенеза в натуральном выражении на 153% (рис. 1). При этом он был непостоянным. В 2020 г. объемы продаж незначительно снизились по сравнению с 2019 г., а с 2021 г. по 2023 г. наблюдался устойчивый рост. В 2024 г. продажи несколько уменьшились. Снижение продаж в 2020 г., возможно, было связано с пандемией COVID-19, что объясняется сокращением плановой медицинской помощи по профилю «офтальмология» и запуском системы электронной маркировки ЛП, сопровождавшимся задержками в передаче партий ЛП от производителей дистрибьюторам.

Рисунок 1. Суммарные продажи ингибиторов ангиогенеза в натуральном выражении за 2018–2024 гг. (данные авторов)

Figure 1. Total sales of angiogenesis inhibitors in physical terms from 2018 to 2024 (authors’ data)

Анализ продаж отдельных ЛП показывает, что на всем рассматриваемом промежутке времени самым продаваемым являлся афлиберцепт и тенденции к снижению объема продаж не наблюдалось (доля на рынке от 57% в 2018 г. до 65% в 2024 г., пик – 68% в 2021 г.) (табл. 3). Продажи ранибизумаба с 2018 по 2021 гг. находились в коридоре между 20,9 и 25,9 тыс. упаковок, но с 2022 г. выраженно снизились (15,3, 16,2 и 8,6 тыс. упаковок в последние 3 года). Это совпало с выходом в 2021 г. на рынок бролуцизумаба, продажи которого на второй год (34,3 тыс. упаковок в 2022 г.) превысили максимальные продажи ранибизумаба (25,9 тыс. упаковок) и на следующий год выросли дополнительно (до 43,1 тыс. упаковок), что, возможно, создало его запас у потребителей и привело к значительному снижению продаж в 2024 г. (27,2 тыс. упаковок). Фарицимаб имел скромный объем продаж в 2023 г., выросший примерно в семь раз в 2024 г. (с 1,3 до 9,6 тыс. упаковок).

Таблица 3. Объемы продаж ингибиторов ангиогенеза в натуральном выражении в 2018–2024 гг., упаковок (данные авторов)

Table 3. Sales volumes of angiogenesis inhibitors in physical terms from 2018 to 2024, packages (authors’ data)

|

МНН / INN |

Год / Year |

||||||

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

Афлиберцепт / Aflibercept |

29 725 |

42 794 |

31 521 |

60 008 |

57 929 |

93 775 |

85 496 |

|

Ранибизумаб / Ranibizumab |

22 122 |

25 972 |

20 922 |

24 314 |

15 304 |

16 280 |

8614 |

|

Бролуцизумаб / Brolucizumab |

– |

– |

– |

3296 |

34 336 |

43 183 |

27 229 |

|

Фарицимаб / Faricimab |

– |

– |

– |

– |

– |

1376 |

9606 |

Примечание. МНН – международное непатентованное наименование.

Note. INN – international nonproprietary name.

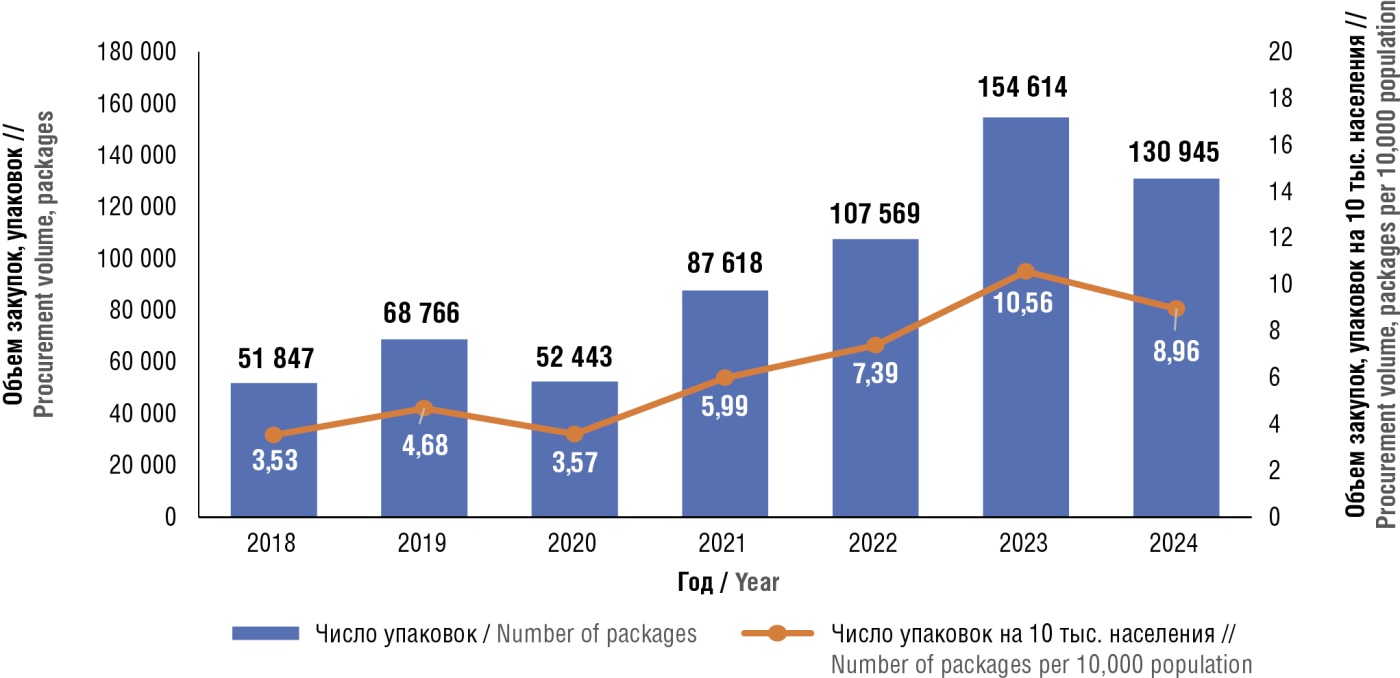

В стоимостном выражении рынок ингибиторов ангиогенеза вырос с 3,98 млрд руб. в 2018 г. до 6,46 млрд руб. в 2024 г. (на 62%) (рис. 2). Объемы продаж ингибиторов ангиогенеза в стоимостном выражении и их доли в общем объеме продаж в 2018–2024 гг. представлены в таблице 4. Объемы продаж отдельных ЛП во многом повторяют картину, наблюдающуюся в продажах в натуральном выражении – абсолютное доминирование афлиберцепта, тренд на снижение продаж ранибизумаба, замедлившийся рост продаж бролуцизумаба и фарицимаба.

Рисунок 2. Динамика закупок ингибиторов ангиогенеза в 2018–2024 гг. в стоимостном выражении (данные авторов, приведены в ценах 2024 г. с учетом инфляции)

Figure 2. Dynamics of angiogenesis inhibitor procurement in monetary terms for 2018–2024 (authors’ data, prices adjusted to 2024 values accounting for inflation)

Таблица 4. Объемы продаж и доли в общем объеме продаж ингибиторов ангиогенеза в 2018–2024 гг., млн руб. (%) (данные авторов)

Table 4. Sales volumes and shares in total sales of angiogenesis inhibitors in 2018–2024, mln rub. (%) (authors’ data)

|

МНН / INN |

Год / Year |

||||||

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

Афлиберцепт / Aflibercept |

1435,4 (57,3) |

2062,3 (62,2) |

1528,4 (60,1) |

2880,8 (68,5) |

2798,8 (53,9) |

4560,5 (60,7) |

4128,7 (65,3) |

|

Ранибизумаб / Ranibizumab |

916,7 (42,7) |

1128,9 (37,8) |

906,0 (39,9) |

1033,9 (27,8) |

653,3 (14,2) |

702,9 (10,5) |

328,0 (6,6) |

|

Бролуцизумаб / Brolucizumab |

– |

– |

– |

145,9 (3,8) |

1382,9 (31,9) |

1728,6 (27,9) |

1106,6 (20,8) |

|

Фарицимаб / Faricimab |

– |

– |

– |

– |

– |

95,3 (0,9) |

570,0 (738,0) |

Примечание. МНН – международное непатентованное наименование.

Note. INN – international nonproprietary name.

Анализ цен

Предельные отпускные цены производителей на ингибиторы ангиогенеза составляют от 22 464,25 до 44 380,71 руб. за упаковку. Самая высокая предельная цена у афлиберцепта (44 380,71 руб.), самая низкая – у биоаналога ранибизумаба (22 464,25 руб.). Вместе с тем цена оригинального ранибизумаба (ТН Луцентис® – 38 548,68 руб.) несколько выше, чем цена последнего из включенных в перечень ЖНВЛП бролуцизумаба – 35 500,00 руб. (табл. 5), которая, возможно, изначально была снижена ввиду специфической нежелательной реакции.

Таблица 5. Динамика цен ингибиторов ангиогенеза за 2018–2024 гг. (средневзвешенные цены по количеству проданных упаковок), руб.

Table 5. Price dynamics of angiogenesis inhibitors for 2018–2024 (weighted average prices based on the quantity of packages sold), rub.

|

Параметр / Parameter |

Год / Year |

||||||

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

Афлиберцепт / Aflibercept |

|||||||

|

Предельная отпускная цена упаковки* / Maximum selling price of package* |

42 600 |

43 209 |

43 605 |

43 605 |

43 605 |

44 381 |

44 842 |

|

Цена государственных закупок** / Price of public procurement |

48 289 |

48 215 |

48 489 |

48 007 |

48 301 |

48 431 |

48 291 |

|

Ранибизумаб (Луцентис®) / Ranibizumab (Lucentis®) |

|||||||

|

Предельная отпускная цена упаковки* / Maximum selling price of package* |

38 549 |

38 549 |

38 549 |

38 549 |

38 549 |

38 549 |

38 549 |

|

Цена государственных закупок** / Price of public procurement |

41 459 |

43 499 |

43 305 |

42 524 |

42 686 |

43 075 |

41 055 |

|

Ранибизумаб (Лаксолан®) / Ranibizumab (Laxolan®) |

|||||||

|

Предельная отпускная цена упаковки* / Maximum selling price of package* |

– |

– |

– |

– |

– |

32 092 |

22 464 |

|

Цена государственных закупок** / Price of public procurement |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

34 900 |

|

Ранибизумаб (Рамилатис®) / Ranibizumab (Ramilatis®) |

|||||||

|

Предельная отпускная цена упаковки* / Maximum selling price of package* |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

30 164 |

|

Цена государственных закупок** / Price of public procurement |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Бролуцизумаб / Brolucizumab |

|||||||

|

Предельная отпускная цена упаковки* / Maximum selling price of package* |

– |

– |

– |

– |

35 500 |

35 500 |

35 500 |

|

Цена государственных закупок** / Price of public procurement |

– |

– |

– |

44 271 |

40 277 |

40 029 |

40 640 |

|

Фарицимаб / Faricimab |

|||||||

|

Предельная отпускная цена упаковки* / Maximum selling price of package* |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Цена государственных закупок** / Price of public procurement |

– |

– |

– |

– |

– |

69 285 |

59 335 |

Примечание. * Предельные отпускные цены приведены без налога на добавленную стоимость, источник – Государственный реестр предельных отпускных цен (https://grls.minzdrav.gov.ru/PriceLims.aspx). ** Средневзвешенные цены по количеству проданных упаковок (данные авторов).

Note. * Maximum selling prices are presented excluding value-added tax; source – State Register of Maximum Selling Prices (https://grls.minzdrav.gov.ru/PriceLims.aspx). ** Weighted average prices based on the quantity of packages sold (authors’ data).

Анализ государственного сегмента продаж показал, что номинальная средневзвешенная стоимость афлиберцепта практически не менялась за рассматриваемый период при небольшом повышении предельной отпускной цены и находилась на уровне 48–49 тыс. руб., что указывает на постепенное снижение его реальной стоимости с учетом инфляции. Оригинальный ранибизумаб (ТН Луцентис®) за анализируемый период характеризовался неизменным уровнем предельной отпускной цены и средневзвешенной ценой госзакупок в коридоре 41–43 тыс. руб. В целом ранибизумаб, как и афлиберцепт, имел стабильную номинальную стоимость и постепенно снижающуюся фактическую стоимость. Продажи первого биоаналога ранибизумаба (ТН Лаксолан®) начались только в 2024 г., при этом он успел отметиться снижением предельной отпускной цены с 32 091,78 руб. в 2023 г. до 22 464,25 руб. в 2024 г. Средневзвешенная цена продаж в размере 34 900,13 руб. значительно превышала предельную отпускную, что противоречит механизмам ценообразования (на примере остальных ЛП видно, что разрыв между предельной отпускной и средневзвешенной ценами не такой большой – порядка 10% от предельной цены), однако это может быть объяснено влиянием продаж партий препарата по предшествующей отпускной цене. Бролуцизумаб в 2021 г., до включения в перечень ЖНВЛП, имел средневзвешенную цену около 44 тыс. руб., и после включения в 2022 г. она снизилась до уровня 40 тыс., в пределах которого находилась в 2023–2024 гг. В 2023 г. бролуцизумаб имел самую низкую средневзвешенную цену государственных закупок среди всех ингибиторов ангиогенеза, уступив в 2024 г. биоаналогу ранибизумаба с ТН Лаксолан®. Фарицимаб, не включенный в перечень ЖНВЛП, в 2023 г. имел средневзвешенную цену упаковки порядка 69 тыс. руб., снизившуюся до примерно 59 тыс. руб. в 2024 г.

Индексный анализ

Анализируемый период характеризовался изменением индексных показателей российского рынка ингибиторов ангиогенеза, рассчитанные значения которых приведены в таблице 6 (расчеты представленных индексов выполнены по формулам 1–5).

Таблица 6. Динамика индексных показателей рынка ингибиторов ангиогенеза в 2018–2024 гг. (данные авторов)

Table 6. Dynamics of index indicators of the angiogenesis inhibitors market in 2018–2024 (authors’ data)

|

Показатель / Indicator |

Год / Year |

||||||

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

|

|

ИСВЦ / WAPI |

– |

1,023 |

1,000 |

0,998 |

0,970 |

1,017 |

1,025 |

|

ИЦ / PI |

– |

1,016 |

1,002 |

1,025 |

0,976 |

1,015 |

1,007 |

|

ИСС / SSI |

– |

1,007 |

0,998 |

0,974 |

0,993 |

1,002 |

1,017 |

|

ИНО / VVI |

– |

1,326 |

0,763 |

1,671 |

1,228 |

1,437 |

0,847 |

|

ИГХ / HHI |

5108 |

5299 |

5204 |

5475 |

4121 |

4570 |

4792 |

Примечание. ИСВЦ – индекс средневзвешенных цен; ИЦ – индекс цен; ИСС – индекс структурных сдвигов; ИНО – индекс изменения натуральных объемов продаж; ИГХ – индекс Герфиндаля–Хиршмана.

Note. WAPI – weighted average price index; PI – price index; SSI – structural shift index; VVI – volume variation index; HHI – Herfindahl–Hirschman index.

За исключением 2021 и 2022 гг. (ИСВЦ<1,0), наблюдалось небольшое повышение средней стоимости. ИЦ лишь в 2022 г. имел значение меньше 1,0, что указывает на постоянный рост средних цен рассматриваемых ЛП. ИСС демонстрирует, что в 2020–2022 гг. снижалась доля закупок более дорогих ЛП, но в последние годы, наоборот, их доля росла. В течение 2020–2022 гг. наблюдались разнонаправленные тренды: общее сокращение продаж в 2020 г. (что сопровождалось повышением доли продаж более дешевого ранибизумаба по сравнению с афлиберцептом), а 2021–2022 гг. характеризуются значительным ростом продаж бролуцизумаба, самого дешевого ЛП из всей группы того периода. В последние годы увеличивалась доля продаж афлиберцепта и росли продажи фарицимаба (самых дорогих ЛП в группе) на фоне снижения закупок ранибизумаба и бролуцизумаба. ИНО, за исключением 2020 и 2024 гг., демонстрирует заметный рост продаж в натуральном объеме.

ИГХ, рассчитанные по данным таблицы 4, за анализируемый период находились в диапазоне от 4088 до 5475, что указывает на высокую концентрированность рынка (III тип). Период 2022–2024 гг. характеризовался более низкими уровнями ИГХ (4088–4771) по сравнению с предшествующим периодом 2018–2021 гг. (5108–5475). С учетом роста доли бролуцизумаба и выхода на рынок фарицимаба можно ожидать дальнейшего снижения концентрации рынка ингибиторов ангиогенеза и роста конкуренции, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к снижению цен в этом сегменте и повышению доступности препаратов.

Анализ жизненного цикла

Анализ жизненного цикла рассматриваемых ЛП позволяет предполагать, что ранибизумаб находится на стадии зрелости с признаками перехода к стадии спада (сокращения), т.к. в последние 3 года наблюдается выраженное снижение объемов его продаж. Стоимость ТН Луцентис® (МНН ранибизумаб) остается стабильной, при этом появившийся на рынке биоаналог Лаксолан® (МНН ранибизумаб) с более низкой ценой дополнительно заметно снизил предельную отпускную цену с 32 091,78 руб. в 2023 г. до 22 464,25 руб., что может привести к росту его продаж. Второй биоаналог ранибизумаба с ТН Рамилатис® также имеет более низкую предельную отпускную цену по сравнению с оригинальным ТН Луцентис®, что способствует повышению ценовой доступности ранибизумаба.

Афлиберцепт и бролуцизумаб находились на стадии роста – за рассматриваемый период их продажи заметно выросли. Цены афлиберцепта и бролуцизумаба являются достаточно стабильными. Для афлиберцепта существует угроза со стороны фарицимаба за счет наличия у него более щадящего режима применения. Возможности бролуцизумаба конкурировать с афлиберцептом могут быть ограничены наличием специфической нежелательной реакции на него, что на практике на данный момент незаметно. Фарицимаб находится на стадии выведения на рынок. Следует отметить, что фарицимаб не был рекомендован в 2024 г. к включению в перечень ЖНВЛП, что может ограничить рост его продаж.

Оценка спроса и потребления / Demand and consumption assessment

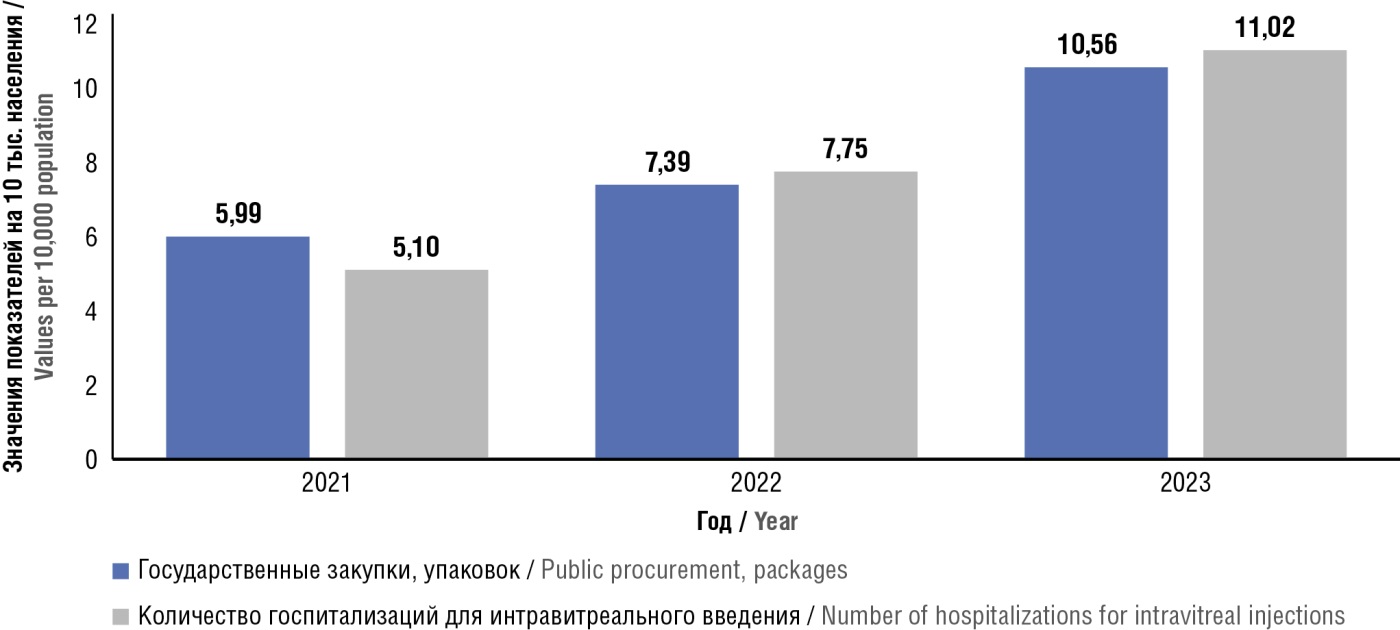

Анализ потребления ингибиторов ангиогенеза государственными медицинскими организациями за период с 2021 по 2023 гг. продемонстрировал постепенный рост закупок с 5,99 упаковки до 10,56 упаковки на 10 тыс. населения (рис. 3). Число госпитализаций (эквивалентно введениям) в год для применения ингибиторов ангиогенеза для лечения нВМД составило 5,10, 7,75 и 11,02 на 10 тыс. населения в 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно. Интравитреальную терапию нВМД в 2023 г. получили 4,16 человека на 10 тыс. населения. Среднее количество госпитализаций (эквивалентно ИВВ) на 1 пациента составило 2,21 в 2021 г., 2,45 в 2022 г. и 2,65 в 2023 г.

Рисунок 3. Объемы закупок ингибиторов ангиогенеза в натуральном выражении и количество госпитализаций для лечения неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации на 10 тыс. населения за 2021–2023 гг. (данные авторов)

Figure 3. Volumes of angiogenesis inhibitor procurement in physical terms and number of hospitalizations for neovascular age-related macular degeneration per 10,000 population for 2021–2023 (authors’ data)

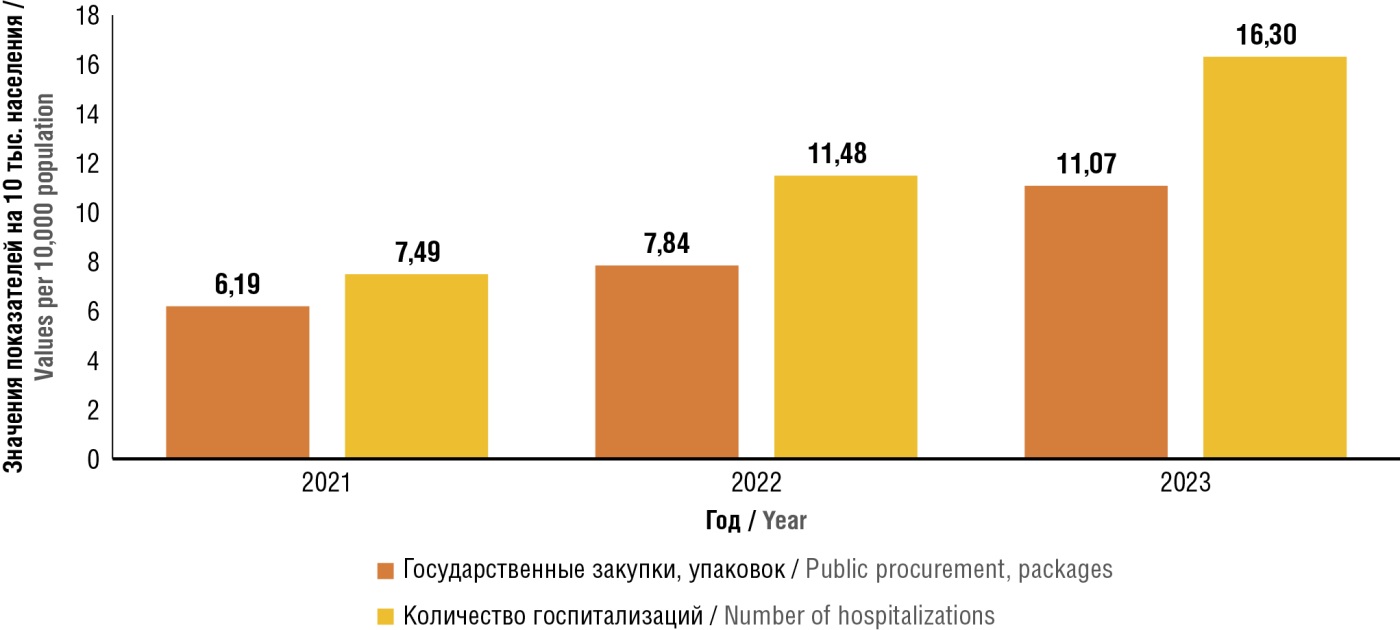

Поскольку ингибиторы ангиогенеза применяются для лечения не только нВМД, но и ряда других заболеваний (см. табл. 1), основными из которых являются диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек, то для получения более целостной картины имеет смысл включить в анализ сведения по всем нозологиям, по которым могли использоваться ингибиторы ангиогенеза. Также ввиду невозможности выделить из числа госпитализаций пациентов с диабетическим макулярным отеком и диабетической ретинопатией тех, при которых применялся дексаметазон, этот препарат также был включен в анализ. С учетом дексаметазона объем закупок за тот же период вырос с 6,19 упаковки до 11,07 упаковки на 10 тыс. населения, а число госпитализаций для интравитреальной терапии рассматриваемыми ЛП пациентов со всеми 15 кодами МКБ-10 и дексаметазоном составило 7,49, 11,48 и 16,30 на 10 тыс. населения в 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно (рис. 4).

Рисунок 4. Объемы закупок рассматриваемой группы препаратов (ингибиторы ангиогенеза и дексаметазон) в натуральном выражении и количество госпитализаций, требующих их применения, на 10 тыс. населения (данные авторов)

Figure 4. Volumes of procurement in physical terms for the studied group of drugs (angiogenesis inhibitors and dexamethasone) and number of hospitalizations requiring their use per 10,000 population (authors’ data)

При сравнении объемов закупок и числа госпитализаций для лечения нВМД видно, что в 2022 и 2023 гг. закупки оказывались меньше, чем число госпитализаций (см. рис. 3), однако небольшое превышение вполне перекрывается переходящими остатками 2021 г. Анализ более полной картины с учетом более широкого набора потенциальных кодов МКБ-10, при которых могут назначаться рассматриваемые ЛП и дексаметазон (см. рис. 4), показывает, что разрыв между закупками медицинских организаций и числом госпитализаций, при которых эти ЛП применяются (число госпитализаций превышает количество закупленных упаковок ЛП), заметно больше и составляет 1,21, 1,46 и 1,47 раза в 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно. Выявленная разница обращает на себя внимание тем, что при применении ЛП по инструкции (1 флакон = 1 введение) ее быть не должно. Наличие разрыва указывает на применение одной упаковки ингибиторов ангиогенеза для нескольких введений разным пациентам вопреки указаниям инструкций по медицинскому применению.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

Проведенный маркетинговый анализ позволил изучить динамику спроса и потребления ингибиторов ангиогенеза за последние 6 лет и актуализировать информацию, полученную в более ранних исследованиях.

Наблюдается постепенный рост закупок в натуральном выражении и потребления ингибиторов ангиогенеза (см. рис. 1, 3, 4), что указывает на положительную динамику в обеспечении пациентов, нуждающихся в рассматриваемой группе ЛП. Увеличиваются также число госпитализаций на 10 тыс. населения (см. рис. 3, 4) и среднее количество ИВВ на 1 пациента. В анализируемом периоде средневзвешенные и средние цены преимущественно повышались, динамика спроса указывала на рост потребления более дорогих ЛП. Это позволяет сделать вывод о расширении потребления скорее благодаря качественному улучшению клинических подходов и денежных инвестиций в эту сферу, нежели за счет перехода на более дешевые альтернативы. Нельзя не отметить и вклад в достигнутые результаты благоприятных ценовых условий: стабильность номинальных цен на афлиберцепт и ранибизумаб (а в условиях инфляции стабильный уровень цен может считаться аналогом скидки), выход на рынок относительно более дешевых альтернатив – бролуцизумаба и биоаналогов ранибизумаба.

Сложившаяся конъюнктура рынка (а именно устойчивый рост спроса, готовность переходить на более дорогие и совершенные продукты, широта каналов сбыта) может свидетельствовать о его привлекательности и целесообразности дальнейшего наращивания предложения.

Сравнение динамики объемов закупок в натуральных показателях и динамики числа госпитализаций для применения рассматриваемой группы препаратов указывает на наличие практики использования одной упаковки ЛП для лечения нескольких пациентов. Возможной причиной может являться несоответствие между финансовыми возможностями системы здравоохранения и потребностью в данном виде медицинской помощи. Ранее в литературе уже отмечалась недостаточность выделенных объемов оказания данного вида медицинской помощи в регионах [3][5], что может означать наличие лимитов на закупку этих ЛП, которые не покрывают складывающуюся потребность.

Как показал опрос врачей-офтальмологов и пациентов с нВМД и диабетическим макулярным отеком, проведенный в 2024 г., существует практика направления пациентов в другие регионы, в которых имеются возможности по превышению запланированного объема помощи [3]. С другой стороны, наличие лимитов может быть обусловлено не только финансовыми ограничениями регионов, но и дефектами планирования объемов оказания помощи при наличии финансовых возможностей. Важно подчеркнуть, что полученная оценка превышения числа госпитализаций над закупками является заниженной ввиду отсутствия сведений о числе госпитализаций для ИВВ на платной основе. В то же время она может быть и несколько завышенной по причине потенциального наличия «приписок» (завышения реального количества случаев оказания помощи при подаче сведений в фонды ОМС), ошибок реестров (ошибочные код МКБ с услугой ИВВ, выбор медицинской услуги для случая медицинской помощи), ошибок методологии настоящего исследования (учет лишних кодов МКБ-10, при которых на самом деле рассматриваемые ЛП не применяются). Гипотетически, вклад в сложившийся разрыв могло оказать также назначение при нВМД бевацизумаба не по показанию (off-label), что встречается в международной и отечественной практике [12][13]. Тем не менее данные о его использовании при нВМД отсутствуют, поэтому сделать вывод о степени его влияния не представляется возможным. При этом и величина спроса также могла быть несколько занижена по причине возможного отсутствия сведений о некоторых закупках, учет которых, впрочем, мог бы уточнить величину разрыва, но не оказал бы значимого влияния на сложившуюся ситуацию.

С другой стороны, выявленная разница между закупками и числом госпитализаций можно рассматривать в качестве минимальной величины дополнительного потенциально спроса. Исходя из имеющихся данных, величину разрыва нельзя однозначно назвать величиной «нереализованного спроса», поэтому корректнее обозначить ее как «потенциальный спрос» или спрос, соответствующий сценарию, при котором ЛП применяются строго по инструкции (1 флакон = 1 введение).

В контексте изучения степени обеспеченности терапией ингибиторами ангиогенеза российских пациентов обнаруженное расхождение в закупках и числе госпитализаций заставляет по-иному посмотреть на существующие подходы к оценке – объемы закупок в натуральном выражении неточно отражают фактическое потребление. По-видимому, анализ, основанный лишь на оценке объема закупок (спроса), занижает реальное потребление, а соответственно, и обеспеченность. При этом решение сложившейся проблемы способом, сопряженным с риском инфицирования глаз, о чем предупреждают производители в инструкциях по медицинскому применению и авторы некоторых исследований [14][15], едва ли может быть признано приемлемым. Впрочем, имеются данные и о том, что разделение флакона на несколько доз не сопровождается повышением риска осложнений [13]. Потенциальным выходом из данной ситуации может являться организация служб по разведению препаратов, что при правильном подходе могло бы повысить эффективность расходования средств и обеспечить лечением дополнительное количество пациентов.

Со значимым финансовым бременем и необходимостью предпринимать меры для оптимизации расходов на лечение нВМД сталкиваются не только в России. В число предпринимаемых мер входит применение бевацизумаба вне инструкции, использование одного флакона препарата для лечения нескольких пациентов, последовательное лечение начиная с наиболее затратно-эффективных схем лечения и некоторые другие. Упоминания применения бевацизумаба встречаются в США [16], Австралии [17], Норвегии [13] и Индии [18]. Показателен анализ планов лечения в США, покрывающих более 70% населения страны [16]. Более половины планов регулируют выбор терапии, и авторы статьи связывают это с необходимостью оптимизации затрат на лечение. В число мер входят: использование бевацизумаба в первой линии терапии, выделение подгрупп пациентов для назначения конкретного ЛП, углубленная проверка обоснованности назначения лечения, введение критериев его продолжения (или критериев неэффективности терапии, ведущих к прекращению терапии), последовательное лечение, начиная с наиболее затратно-эффективных ЛП (бевацизумаб, биоаналоги) с переходом к другим вариантам терапии в случае неэффективности текущего ЛП [16]. В Норвегии практикуется не только применение бевацизумаба для лечения ВМД, но и разделение флаконов между несколькими пациентами – разрабатываются методы приготовления таких препаратов [19] и изучается безопасность данной практики [13].

Сравнивая полученные нами результаты с данными коллег, можно отметить близость оценок, полученных Д.В. Липатовым и О.И. Лышканец [20], согласно которым в 2018 г. обеспеченность ингибиторами ангиогенеза в РФ составляла 0,3 упаковки на 1 тыс. чел. (по нашим расчетам – 0,36 упаковки на 1 тыс. чел.). Сопоставимые результаты получены и в работе С.А. Ковалевой и др. [5]: в 2019 г. закупки ингибиторов ангиогенеза составили 4,2 упаковки на 10 тыс. чел., в то время как по нашим данным в 2019 г. они составили 4,7 флакона на 10 тыс. чел. Сравнение наших результатов с данными И.В. Ларичевой и др. [4] напрямую невозможно ввиду того, что коллеги оценивали обеспеченность в 2019 г. только на основании данных о числе госпитализаций в круглосуточном стационаре и для взрослого населения, в то время как нам для того же периода доступны лишь данные по закупкам. Тем не менее, по нашим расчетам, обеспеченность ингибиторами ангиогенеза в 2019 г. на основе анализа закупок составила от 0,55 до 0,59 флакона на 1 тыс. взрослого населения в сравнении с 0,39 флакона на 1 тыс. взрослого населения [4]. Различия в оценке могут быть объяснены учетом флаконов, которые были применены в дневном стационаре.

При проведении сравнений результатов количественного анализа лекарственного обеспечения ингибиторами ангиогенеза крайне важно обращать внимание на методологию анализа и источники сведений. Помимо расхождений в методологии и источниках, использованных в настоящей работе и указанных выше исследованиях, можно рассмотреть также различия в результатах наших собственных исследований, представленных ранее [9]. Согласно прошлым работам число ИВВ составляло 4,70 случая на 10 тыс. чел. в 2021 г., 7,15 случая в 2022 г. и 9,71 случая в 2023 г., а среднее количество ИВВ на пациента – 2,10 в 2021 г., 2,33 в 2022 г. и 2,49 в 2023 г. Представленные результаты по обоим показателям оказались ниже оценок, полученных в настоящем исследовании, что объясняется различиями в методологии расчетов. Отличиями предыдущего анализа являлись: другие критерии включения пациентов (только случаи госпитализации, в которых в качестве основного кода МКБ-10 был указан Н35.3), отсутствие заполнения пропусков в сведениях о медицинской услуге и другая величина населения страны. Без детального сопоставления методик разных исследований сравнение их результатов следует проводить с осторожностью.

Рассматривая полученные результаты как продолжение более ранних исследований, можно отметить, что в последние годы ситуация с обеспечением ингибиторами ангиогенеза улучшилась. При сравнении данных С.А. Ковалевой и др. [5], методика формирования которых наиболее приближена к использованной нами, видно, что если в 2019 г. в системе ОМС число ИВВ составляло 2,99 случая на 10 тыс. населения, то в 2021–2023 гг. оно выросло до 7,49, 11,48 и 16,30 случая соответственно.

Основными ограничениями настоящего анализа являлись отсутствие сведений об оказании платной медицинской помощи с применением рассматриваемых ЛП, ограниченность сведений об оказанной бесплатной медицинской помощи в системе ОМС и потенциальные неточности в отчетности, использованной в качестве источника информации. По итогам опроса пациентов из 10 регионов страны, проведенного в 2024 г., 22,9% больных нВМД частично оплачивали лечение ингибиторами ангиогенеза, а 12,7% – полностью [3]. Это позволяет предположить, что примерно для 22,9% пациентов с нВМД случаи оказания медицинской помощи были в настоящем анализе учтены частично и для 12,7% – полностью не учтены. Исходя из этого, можно сделать вывод, что оценки потребления (число госпитализаций, среднее количество ИВВ на пациента) и выявленная величина разрыва между закупками и числом госпитализаций для введения рассмотренной группы ЛП являются заниженными.

Погрешность в оценках для пациентов с нВМД также могла проистекать из примененной методики:

– заполнение пропусков в сведениях об оказанной услуге (методика заполнения пропусков, вероятно, не оказала значительного негативного влияния на точность оценок ввиду того, что для всех нозологий, у которых были заполнены пропуски, на долю ИВВ приходилось от 96,4% до 99,6% всех случаев оказания помощи);

– учет пациентов как имеющих нВМД, когда в качестве основного диагноза значился не только код Н35.3;

– отказ от учета случаев оказания медицинской помощи у пациентов, у которых помимо кода Н35.3 в качестве основного были указаны и другие коды, но на их долю приходилось 50% и больше (для примера: если пациент госпитализировался для получения ИВВ дважды, но в одном случае в качестве основного кода МКБ-10 был указан Н35.3, а в другом – иной код из числа отобранных, то такой случай не учитывался при анализе пациентов с нВМД, но учитывался в общем анализе для 15 кодов МКБ-10).

Другими причинами погрешности полученных оценок могли являться особенности использованных источников данных. Сведения по закупкам могли недооценивать фактические закупки, что, скорее, связано с дисциплиной подачи сведений в ЕИС в сфере закупок. Данные реестров счетов помимо упомянутых ранее неточностей и «приписок» могли также недооценивать фактические объемы оказания медицинской помощи. Так, в 2021 г. информация была доступна только по дневным стационарам в 60 регионах, по круглосуточным стационарам – в 78 регионах, в 2022 г. – в 80 и 84 регионах соответственно, в 2023 г. – в 77 и 82 регионах соответственно. При этом значительный недоучет, по-видимому, не имел места ввиду того, что случаи оказания медицинской помощи в неучтенных регионах могли быть учтены в федеральных медицинских организациях, расположенных в пропущенных регионах, учет которых ведется отдельно от регионов, в которых они находятся. Также пациенты пропущенных регионов могли получать помощь в соседних регионах, включенных в анализ.

С учетом описанных ограничений можно отметить, что наиболее точными данными по частоте ИВВ являются данные за 2023 г., т.к. в этом году пациенты, получавшие лечение с оплатой по ВМП7, были вынуждены перейти на получение медицинской помощи с оплатой по КСГ и стали доступными для учета. В то же время оценки среднего количества ИВВ в 2021 и 2022 гг. следует считать заниженными, поскольку они основывались лишь на медицинской помощи, финансируемой по КСГ, хотя часть пациентов могли также получать ее в виде ВМП, но такие случаи учтены не были.

Важным элементом маркетингового анализа является оценка структуры каналов сбыта продукции. В статье дана характеристика только государственного канала сбыта, вследствие чего фактические объемы закупок оказались занижены. Между тем имеющиеся у нас данные аналитических материалов компании IQVIA (не приведены в статье) указывают, что объем розничного канала сбыта рассматриваемых ЛП очень мал по сравнению с государственным и за анализируемый период составлял от 0,6% до 0,9% от общего объема продаж этой группы препаратов в год, что соответствует диапазону от 339 до 998 упаковок.

В качестве перспективных направлений будущих исследований можно указать следующие:

– количественная оценка распространенности лечения нВМД за счет средств пациентов;

– изучение точных причин разрыва между закупками и потреблением в государственных медицинских организациях;

– проработка вопроса возможности и надлежащих правил разделения флаконов на несколько введений;

– формирование методов определения потребности в ингибиторах ангиогенеза на уровне страны и возможных подходов к централизации закупок в сочетании со снижением цен на данные препараты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

За период 2018–2024 гг. наблюдается выраженный рост закупок и потребления ингибиторов ангиогенеза для лечения нВМД в госпитальном сегменте, что достигается за счет роста финансирования данного направления и постепенного перехода на более современные лекарственные средства. Госпитальный сегмент рынка ингибиторов ангиогенеза можно признать привлекательным для поставщиков, что делает целесообразным наращивание предложения данной группы препаратов.

Наблюдаются диспропорции между объемами закупок и применения ингибиторов ангиогенеза в государственных медицинских организациях, что указывает на сложности с обеспечением существующей потребности в них. Проведенное исследование актуализировало ситуацию с лекарственным обеспечением ингибиторами ангиогенеза и выявило дальнейшие направления для изучения и разрешения сложившейся проблемы.

1. https://grls.minzdrav.gov.ru.

2. https://zakupki.gov.ru.

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. https://www.fedstat.ru/indicator/31074.

5. Росстат. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту. Данные за период 2018–2024 гг. (https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13284).

6. Приказ Минздрава России от 4 апреля 2022 г. № 235н «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при возрастной макулярной дегенерации (диагностика и лечение)».

7. В отчетных материалах по ВМП отсутствуют сведения, позволяющие оценить количество уникальных пациентов.

Список литературы

1. Клинические рекомендации «Макулярная дегенерация возрастная». Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов». 2024. URL: http://avo-portal.ru/doc1/%D0%9A%D0%A0%20114.pdf (дата обращения 25.02.2025).

2. Нероев В.В., Зайцева О.В., Петраковская В.А. и др. Первый российский регистр пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией: исследование реальной клинической практики. Российский офтальмологический журнал. 2023; 16 (4): 7–26. https://doi.org/10.21516/2072-0076-2023-16-4-supplement-7-26.

3. Власов Я.В., Фомина Т.А., Синеок Е.В., Светозарский С.Н. Оценка доступности медицинской помощи при заболеваниях сетчатки в субъектах Российской Федерации: мнения врачей и пациентов. Саратовский научно-медицинский журнал. 2024; 20 (2): 198–202. https://doi.org/10.15275/ssmj2002198.

4. Ларичева И.В., Сон И.М., Ястребова Е.С. и др. Оценка эпидемиологической ситуации и доступности медицинской помощи пациентам с заболеваниями сетчатки глаза в Российской Федерации. Менеджер здравоохранения. 2020; 10: 26–36. https://doi.org/10.37690/1811-0185-2020-10-26-36.

5. Ковалева С.А., Федяев Д.В., Серяпина Ю.В. Актуальные вопросы предоставления и оплаты медицинской помощи в рамках ОМС пациентам с заболеваниями сетчатки. Медицинские технологии. Oценка и выбор. 2021; 43 (1): 63–72. https://doi.org/10.17116/medtech20214301163.

6. Ивахненко О.И., Нероев В.В., Зайцева О.В. Возрастная макулярная дегенерация и диабетическое поражение глаз. Социально-экономические аспекты заболеваемости. Вестник офтальмологии. 2021; 137 (1): 123–9. https://doi.org/10.17116/oftalma2021137011123.

7. Трофимова Е.О., Денисова М.Н., Орлов А.С. Развитие российского фармацевтического рынка: анализ с использованием системы индексов. Фармация. 2019; 68 (6): 5–10.

8. Трофимова Е.О. Маркетинг в фармации: методология исследований фармацевтического рынка. М.: Юрайт; 2024: 114 с.

9. Горкавенко Ф.В. Частотный анализ лекарственной интравитреальной терапии у пациентов с дегенерацией макулы и заднего полюса в Российской Федерации за период с 2021 по 2023 год. В кн.: EurasiaScience: сборник статей LXI международной научно-практической конференции. М.: OOO «Актуальность.РФ»; 2024: 37–39.

10. Бобыкин Е.В., Морозова О.В., Крохалев В.Я., Варежкина Е.С. Внутриглазное воспаление, связанное с интравитреальными инъекция ми лекарственных средств: современное состояние проблемы. Офтальмология Восточная Европа. 2024; 14 (1): 129–45. https://doi.org/10.34883/PI.2024.14.1.025.

11. Бобыкин Е.В., Морозова О.В., Буслаев Р.В. Оценка продолжительности антиангиогенной терапии заболеваний макулы в условиях реальной клинической практики. Практическая медицина. 2017; 2 (9): 43–8.

12. Bavinger J.C., Yu Y., VanderBeek B.L. Comparative risk of endophthalmitis after intravitreal injection with bevacizumab, aflibercept, and ranibizumab. Retina. 2019; 39 (10): 2004–11. https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000002351.

13. Blom K., Bragadóttir R., Sivertsen M.S., et al. Does pharmaceutical compounding of vascular endothelial growth factor inhibitors for intravitreal use alter the risk of post-injection endophthalmitis? Ocul Immunol Inflamm. 2022; 30 (3): 713–6. https://doi.org/10.1080/09273948.2020.1820530.

14. Goldberg R.A., Flynn H.W. Jr., Miller D., et al. Streptococcus endophthalmitis outbreak after intravitreal injection of bevacizumab: one-year outcomes and investigative results. Ophthalmology. 2013; 120 (7): 1448–53. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.12.009.

15. Khan P., Khan L., Mondal P. Cluster endophthalmitis following multiple intravitreal bevacizumab injections from a single use vial. Indian J Ophthalmol. 2016; 64 (9): 694–6. https://doi.org/10.4103/03014738.99855.

16. Chambers J.D., Beinfeld M.T., Richardson T., Pangrace M. Assessing variation in US payer coverage of anti-vascular endothelial growth factor therapies for the treatment of age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and diabetic macular edema. J Manag Care Spec Pharm. 2025; 31 (5): 451–60. https://doi.org/10.18553/jmcp.2025.2434.

17. Wang H., Bahrami B., Huang S., et al. Safety of an Intravitreal Bevacizumab Biosimilar (MVASI). Clin Exp Ophthalmol. 2025; Mar 5. https://doi.org/10.1111/ceo.14515.

18. Jain P., Sheth J., Anantharaman G., Gopalakrishnan M. Real-world evidence of safety profile of intravitreal bevacizumab (Avastin) in an Indian scenario. Ind J Ophthalmol. 2017; 65 (7): 596–602. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_992_16.

19. Lode H.E., Gjølberg T.T., Foss S., et al. A new method for pharmaceutical compounding and storage of anti-VEGF biologics for intravitreal use in silicone oil-free prefilled plastic syringes. Sci Rep. 2019; 9 (1): 18021. https://doi.org/10.1038/s41598-019-54226-7.

20. Липатов Д.В., Лышканец О.И. Интравитреальная терапия диабетического макулярного отека в России: современное состояние проблемы. Вестник офтальмологии. 2019; 135 (4): 128–39. https://doi.org/10.17116/oftalma2019135041128.

Об авторах

Ф. В. ГоркавенкоРоссия

Горкавенко Филипп Васильевич

Scopus Author ID: 57219030739

Покровский б-р, д. 6/20, стр. 2, Москва 109028

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва 119048

ул. Баррикадная, д. 2, стр. 1, Москва 123995

А. Б. Горячев

Россия

Горячев Андрей Борисович, д.фарм.н., доцент

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва 119048

О. В. Ашихмина

Россия

Ашихмина Ольга Викторовна

Покровский б-р, д. 6/20, стр. 2, Москва 109028

Д. В. Федяев

Россия

Федяев Денис Валерьевич

WoS ResearcherID: W-3848-2019

Scopus Author ID: 57206481925

Покровский б-р, д. 6/20, стр. 2, Москва 109028

ул. Баррикадная, д. 2, стр. 1, Москва 123995

Настасьинский пер., д. 3, стр. 2, Москва 127006

Н. В. Игнатьева

Россия

Игнатьева Нелли Валентиновна, к.фарм.н., доцент

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва 117198

Е. А. Смолярчук

Россия

Смолярчук Елена Анатольевна, к.м.н., доцент

Scopus Author ID: 56383850100

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва 119048

А. В. Кирченко

Россия

Кирченко Арина Витальевна

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва 119048

Д. Д. Ткаченко

Россия

Ткаченко Дарья Дмитриевна

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва 119048

В. И. Бражникова

Россия

Бражникова Вера Ивановна

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва 119048

Что уже известно об этой теме?

► Исторически в Российской Федерации наблюдается несоответствие между теоретической потребностью в применении ингибиторов ангиогенеза и их фактическим уровнем потребления у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией

► Последние данные о применении ингибиторов ангиогенеза относятся к 2019 г., что обосновывает необходимость актуализации информации о текущем состоянии их применения системой здравоохранения

Что нового дает статья?

► Актуализированы данные об ассортименте, предельных отпускных и фактических ценах на ингибиторы ангиогенеза, объемах закупок и потребления за период с 2018 по 2024 гг. включительно

► Выявлена положительная динамика в обеспечении данной группой лекарственных препаратов. Наблюдался общий рост закупок, включая показатели дорогих представителей группы

► Расчеты указывают на использование одного флакона препарата ингибитора ангиогенеза у нескольких пациентов, что не соответствует их инструкциям по медицинскому применению

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования системы лекарственной помощи пациентам с возрастной макулярной дегенерацией

► Полученные данные могут служить основанием для производителей и поставщиков ингибиторов ангиогенеза для наращивания предложения данной группы препаратов

► Показана необходимость урегулирования ситуации с использованием одного флакона ингибитора ангиогенеза у нескольких пациентов

Рецензия

Для цитирования:

Горкавенко Ф.В., Горячев А.Б., Ашихмина О.В., Федяев Д.В., Игнатьева Н.В., Смолярчук Е.А., Кирченко А.В., Ткаченко Д.Д., Бражникова В.И. Маркетинговый анализ российского рынка лекарственных препаратов для терапии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2025;18(2):184–198. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2025.313

For citation:

Gorkavenko F.V., Goryachev A.B., Ashikhmina O.V., Fedyaev D.V., Ignateva N.V., Smolyarchuk E.A., Kirchenko A.V., Tkachenko D.D., Brazhnikova V.I. Marketing analysis of the Russian pharmaceutical market for treatment of neovascular age-related macular degeneration. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2025;18(2):184–198. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2025.313

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.