Перейти к:

Хемореактомное прогнозирование противовоспалительных, противоболевых, ульцерогенных эффектов молекулы-кандидата N-аллилимидазол-цинка в сравнении с цинковыми производными нестероидных противовоспалительных препаратов

https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.279

Аннотация

Актуальность. Для эффективной и безопасной фармакотерапии воспаления и боли используются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Как правило, они снижают уровень гастропротекторного простагландина Е2 вследствие ингибирования циклооксигеназы-1. Цинкосодержащая молекула-кандидат N-аллилимидазол-цинк (бис(N-аллилимидазол)цинкдиацетат) – перспективный противовоспалительный препарат, потенциально лишенный гастротоксичности.

Цель: хемореактомное моделирование фармакологических эффектов N-аллилимидазол-цинка и цинковых производных известных НПВС (диклофенак, нимесулид, кеторолак) методами топологического анализа хемографов численного прогнозирования в сложных системах признаков.

Материал и методы. Проведено in silico моделирование молекулы-кандидата N-аллилимидазол-цинка, синтезированного в ФГБУН ФИЦ «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН» с использованием конгломерата методов хемоинформационного анализа молекул научной школы Ю.И. Журавлёва. Данные методы включают теорию анализа хемографов, методы прогнозирования числовых таргетных переменных, комбинаторную теорию разрешимости/регулярности, топологический метод анализа данных. Оценка фармакологических возможностей молекул в рамках хемореактомной методологии (новейшего направления приложения систем машинного обучения в области постгеномной фармакологии) проводилась посредством сравнения химической структуры молекул рацетамов со структурами молекул, для которых молекулярно-фармакологические свойства изучены с использованием алгоритмов обучения искусственного интеллекта на основе информации типа big data, представленной в базах данных PubChem, HMDB, STRING, PharmGKB. На основании всего комплекса различий между молекулами во взаимодействиях с белками-рецепторами для каждой вычисляли балл «противодействия ожирению» как порядковый номер этой молекулы при упорядочении по убыванию значений соответствующих хемореактомных констант.

Результаты. Показано, что N-аллилимидазол-цинк может обладать противовоспалительным действием, обусловленным влиянием на активность цитокинов и, отчасти, на метаболизм простагландинов и лейкотриенов. Его центральные эффекты весьма схожи с эффектами цинкосодержащих НПВС. Анальгетический потенциал N-аллилимидазол-цинка основан на ингибировании кининовых подтипов рецепторов, а также на слабом блокировании активности гистаминовых рецепторов и антиноцицептиновых свойствах. Молекула может оказывать защитное воздействие на эпителий слизистой желудка и не ухудшает свойства мукозального защитного слоя желудка. Показано, что N-аллилимидазол-цинк по сравнению с другими соединениями, вошедшими в анализ, в наименьшей степени оказывает негативное влияние на метаболизм различных витаминов и микроэлементов.

Заключение. Хемореактомное профилирование N-аллилимидазол-цинка указывает на перспективы его применения как противовоспалительного препарата.

Ключевые слова

Для цитирования:

Галенко-Ярошевский П.А., Сергеева А.В., Торшин И.Ю., Громов А.Н., Рейер И.А., Громова О.А., Трофимов Б.А., Паршина Л.Н., Мурашко Р.А., Задорожний А.В., Зеленская А.В., Сергеев Н.С., Товкач Ю.В., Гулевская О.Н., Шоль И.В. Хемореактомное прогнозирование противовоспалительных, противоболевых, ульцерогенных эффектов молекулы-кандидата N-аллилимидазол-цинка в сравнении с цинковыми производными нестероидных противовоспалительных препаратов. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2024;17(4):523-534. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.279

For citation:

Galenko-Yaroshevsky P.A., Sergeeva A.V., Torshin I.Yu., Gromov A.N., Reyer I.A., Gromova O.A., Trofimov B.A., Parshina L.N., Murashko R.A., Zadorozhniy A.V., Zelenskaya A.V., Sergeev N.S., Tovkach Yu.V., Gulevskaya O.N., Sholl I.V. Chemoreactome prediction of anti-inflammatory, analgesic, ulcerogenic effects of the candidate molecule N-allylimidazole-zinc in comparison with zinc derivatives of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2024;17(4):523-534. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.279

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

По результатам систематизации больших данных в рамках международного перспективного реестра протоколов систематических обзоров в здравоохранении и социальной помощи PROSPERO [1], 1,5 млрд человек во всем мире страдают от хронической боли, причем ее распространенность увеличивается с возрастом. Боль ассоциируется с усталостью, снижением качества жизни и более тяжелым прогнозом множества заболеваний.

Сравнение характеристик боли при широком спектре заболеваний, систематизированных в базах данных PubMed/MEDLINE и Cochrane Library с момента их создания до 31 марта 2021 г., позволило стратифицировать значимость болевого синдрома по классификации заболеваний, полу и степени тяжести (умеренная или тяжелая боль), связь с психическими/поведенческими расстройствами, патологиями системы кровообращения и нарушением мозгового кровотока. Среди женщин по сравнению с мужчинами отмечено небольшое преобладание пациентов с болью (49,8% против 43,5%) и заметное (в 1,8 раза) – с болью в пояснице. Основные группы сопутствующих заболеваний с умеренной и тяжелой степенями боли включали гастропарез (92,3%), легочную гипертензию (90,0%), хроническую обструктивную болезнь легких (83,2%) и рассеянный склероз (80,0%) [1].

Хроническая боль – проблема общественного здравоохранения, которая требует гораздо более эффективных фармацевтических вмешательств с минимальными профилями побочных действий. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), применяемые для лечения боли и воспаления, осуществляют основное фармакологическое действие посредством блокады активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) и через ряд центральных механизмов [2]. При оценке перспективности молекул-кандидатов НПВС обычно определяются фармакологические и токсикологические профили не только in vitro и in vivo, но и in silico. Для этого анализируется как их противовоспалительная активность (например, на различных моделях – отек лапы у крыс, модель с использованием горячей пластики), так и анальгезирующее действие (на различных моделях корчей у крыс – инъекция уксусной кислоты, ущемление хвоста и целый ряд экспериментальных моделей повреждения периферических нервов у животных), а также риски ульцерогенного воздействия после перорального приема.

Поиски новых НПВС осуществляются, в частности, в направлении повышения их безопасности (в т.ч. снижения ульцерогенеза). Однако без предварительного моделирования in silico может быть получен прямо противоположный результат. Например, синтез и исследование новой производной мочевины (1-(2-хлорбензоил)-3-(2,3-дихлорфенил)-тиомочевины) продемонстрировали сравнимый с аспирином и индометацином противовоспалительный эффект. Но при этом совершенно не удалось избежать гастротоксичности, характерной для НПВС [3].

Усиление противовоспалительного и устранение гастротоксичного эффекта НПВС посредством комплексообразования с ионами цинка – весьма заманчивая перспектива фармакологии микроэлементов и НПВС, позволяющая сохранять противовоспалительные и противоболевые эффекты НПВС и снижать гастротоксичность. Такие результаты были получены для комплексов иона цинка с диклофенаком [4], индометацином [5] и даже для смесей органических солей цинка с различными НПВС (гидроаспартата цинка с ибупрофеном) [6][7]. Применение комплексов цинка с НПВС или смесей НПВС с солями цинка достоверно снижало микроповреждения слизистой желудка.

Цель – хемореактомное моделирование фармакологических эффектов N-аллилимидазол-цинка и цинковых производных известных НПВС (диклофенак, нимесулид, кеторолак) методами топологического анализа хемографов и численного прогнозирования в сложных системах признаков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Исследованные молекулы / The studied molecules

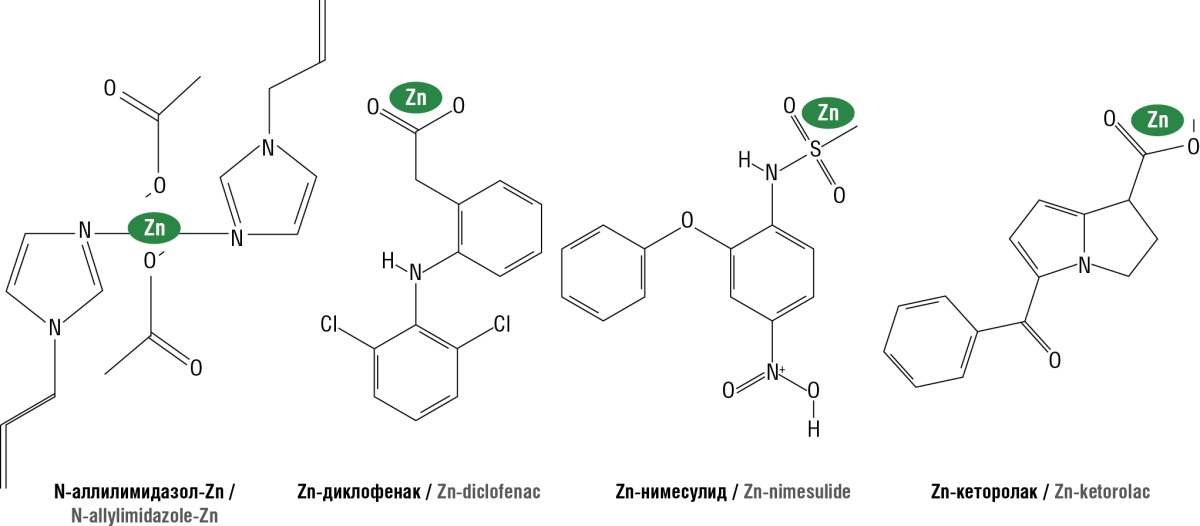

Проведено in silico моделирование цинкосодержащего противовоспалительного средства N-аллилимидазол-цинка(бис(N-аллилимидазол)цинкдиацетат), синтезированного в ФГБУН ФИЦ «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН» и потенциально не проявляющего гастротоксических недостатков НПВС. Исследованные молекулы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структуры изученных молекул

Figure 1. Structures of the studied molecules

Хемореактомное моделирование / Chemoreactome modeling

Хемореактомное in silico моделирование фармакологических свойств ряда цинкосодержащих комплексов и N-аллилимидазол-цинка осуществлялось посредством конгломерата методов хемоинформационного анализа молекул научной школы Ю.И. Журавлёва [8–10]. Процедура основана на теории топологического анализа данных [11][12].

Моделирование проводилось в контексте системно-биологического подхода постгеномной фармакологии, в котором принимается, что действующее начало любого лекарства модулирует уровни и активность мРНК-транскриптома, таргетных белков протеома и мимикрирует под малые молекулы в составе метаболома организма [13].

Любые эффекты, как противовоспалительные, так и все остальные, моделировались в три этапа:

1) формирование релевантной выборки данных для обучения (например, молекулы с противовоспалительной активностью);

2) расчет химического расстояния dχ между молекулами [8];

3) вычисление констант ингибирования (Ki), полумаксимального ингибирования (англ. half-maximal inhibitory concentration, IC50).

На первом этапе формировалась выборка исходных данных. С этой целью по ключевым словам (например, описывающим центральное действие – “dopamine”, “adrenergic”, “opioid”, “histamine”, “serotonin”, “glutamate”, “analgesic” и др., всего 35 терминов) из базы данных PubChem извлекались соответствующие биологические активности молекул. Всего было найдено 1627 активностей для 25 129 молекул. В качестве контроля при формировании обучающей выборки использовались данные с применением физраствора, извлеченные из той же базы данных PubChem для каждой из 1627 активностей.

На втором этапе анализа устанавливался список молекул с известными свойствами, наиболее близкими к каждой из исследуемых молекул. Это осуществлялось посредством вычисления «метрического химического расстояния» dχ между молекулами. Процедуры вычисления метрики dχ основаны на комбинаторной теории разрешимости в применении к хемографам (χ-графам) – математическим объектам, используемым для описания структур молекул [8].

На третьем этапе для каждой молекулы из баз данных извлекалась вся имеющаяся информация об экспериментальном измерении различных биологических свойств этой молекулы и проводились оценки биологических активностей с вычислением соответствующих констант (констант связывания, констант ингибирования и др.). Настройка весов метрик dχ и прогнозирование центральных свойств исследуемых НПВС проводилась с помощью современных методов прогнозирования целевых числовых переменных [10]. Для получения оценок значений констант, представленных в последующих таблицах, анализировались результаты от 5 до 216 независимых хемопротеомных экспериментов (в среднем 14 экспериментов на один тип рецептора).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION

Фармакологическое действие изученных молекул / Pharmacological effect of the studied molecules

Микроэлемент цинк проявляет самостоятельные противовоспалительные и противоболевые эффекты. Поскольку N-аллилимидазол-цинк и изученные цинк-НПВС содержат до 10–25 мг цинка (при физиологической потребности в цинке около 25 мг/сут), его высокое содержание является неотъемлемой частью фармакологического действия этих соединений.

В протеоме с ионами Zn²⁺ взаимодействуют более 1100 белков, реализующих противовоспалительные, антиоксидантные, регенеративные, транскриптомные, антиноцицептивные эффекты [14], необходимые для поддержки биохимической структуры ДНК: посттрансляционных модификаций ДНК и ее стабилизаторов белков-гистонов (метилирование/ацетилирование гистонов, метилирование ДНК) [15]. Взаимодействуя с протеомом, ионы Zn²⁺ также необходимы для поддержки холинергической, катехоламиновой, серотониновой нейротрансмиссии [16]. Дефицит цинка, наоборот, увеличивает выработку провоспалительных цитокинов [17], что делает органические соли цинка важным инструментом терапии острых респираторных заболеваний [18] и COVID-19 [19].

Для целей настоящей работы важно подчеркнуть, что соли цинка с органическими лигандами не только проявляют антибактериальные и противовоспалительные свойства, способствуют регенерации раневой поверхности [20][21], но и оказывают выраженное антиульцерогенное действие на моделях эрозивного повреждения и формирования язвы желудка, вызванной острым стрессом [22], перевязкой привратника желудка [23], этиловым спиртом и/или НПВС [24] и другими факторами, способствуя поддержанию целостности слизистой оболочки желудка [25].

Хемореактомные оценки действия молекул на процессы воспаления / Chemoreactome assessments of molecules’ effects on inflammation processes

Простагландины

Хемореактомное in silico моделирование эффектов изученных молекул на простагландины (табл. 1) позволяет утверждать, что N-аллилимидазол-цинк в концентрации 1 мкМ может ингибировать ЦОГ-2 сопоставимо с цинк-НПВС (ингибирование на 24,9% от контроля; цинк-НПВС: 34,4–54,3% от контроля), но с меньшей специфичностью. Эффекты N-аллилимидазол-цинка отличаются от действия цинк-НПВС через потенциальное влияние на синтез и секрецию лейкотриена В4 (IC50 237,7 нМ).

Таблица 1. Хемореактомные оценки воздействия N-аллилимидазол-цинка и цинкосодержащих нестероидных противовоспалительных средств на простагландиновый метаболизм

Table 1. Chemoreactome assessments of the effects of N-allylimidazole-zinc and zinc-containing nonsteroidal anti-inflammatory drugs on prostaglandin metabolism

|

Активность / Activity |

Константа / Constant |

N-аллилимидазол-Zn / N-allylimidazole-Zn |

Zn-диклофенак / Zn-diclofenac |

Zn-кеторолак / Zn-ketorolac |

Zn-нимесулид / Zn-nimesulide |

|

Ингибирование ЦОГ-1 в дозе 0,1 мкг/мл, % активности от контроля* // COX-1 inhibition at a dose of 0.1 μg/ml, % of activity from control* |

– |

99,0 |

23,6 |

8,2 |

5,7 |

|

Ингибирование ЦОГ-1 в плазме крови, обогащенной тромбоцитами, нМ / COX-1 inhibition in platelet-rich blood plasma, nM |

IC50 |

1069,4 |

3402,6 |

2671,7 |

2224,0 |

|

Ингибирование ЦОГ-2 в цельной крови в концентрации 1 мкМ, % активности от контроля* / COX-2 inhibition in whole blood at a concentration of 1 µm, % of activity from control* |

– |

24,9 |

53,1 |

54,3 |

34,4 |

|

Ингибирование ЦОГ-2 в клетках CHO, нМ / COX-2 inhibition in CHO cells, nM |

IC50 |

373,8 |

308,4 |

318,8 |

286,1 |

|

Ингибирование образования LTB4 в нейтрофилах человека при стимулировании клеток Са-ионофором А-23187, 390 нМ вещества, % активности от контроля* / Inhibition of LTB4 formation in human neutrophils when stimulating cells with Ca-ionophore A23187, 390 nM of substance, % of activity from control* |

– |

65,1 |

82,3 |

61,4 |

71,4 |

|

Ингибирование высвобождения LTB4 в ПМЛ при стимулировании Ca-ионофором A23187, нМ / Inhibition of LTB4 release in PMNs when stimulated by Ca-ionophore A23187, nM |

IC50 |

237,7 |

187,0 |

433,2 |

220,1 |

|

Ингибирование LTА4-гидролазы, нМ / LTA4 hydrolase inhibition, nM |

Ki |

972,7 |

516,1 |

616,9 |

613,6 |

|

Антагонизм рецептора LTB4, 100 мкМ вещества, % активности от контроля* / LTB4 receptor antagonism, 100 μM of substance, % of activity from control* |

– |

20,5 |

36,5 |

39,8 |

20,5 |

|

Ингибирование рецептора простагландина D2, нМ / Prostaglandin D2 receptor inhibition, nM |

IC50 |

94,0 |

23,6 |

13,9 |

83,.2 |

Примечание. ЦОГ-1 – циклооксигеназа-1; клетки CHO (англ. Chinese hamster ovary cells) – линия эпителиальных клеток, полученная из яичника китайского хомячка, которая часто используется в биологических и медицинских исследованиях; LTB4 (англ. leukotriene B4) – лейкотриен B4; ПМЛ – полиморфноядерные лейкоциты; LTА4 (англ. leukotriene A4) – лейкотриен A4; IC50 (англ. half-maximal inhibitory concentration) – константa полумаксимального ингибирования; Ki – константa ингибирования. * В качестве контроля использовался физиологический раствор (что соответствует 100% активности).

Note. COX-1 – cyclooxygenase-1; CHO (Chinese hamster ovary cells) – a line of epithelial cells derived from the ovary of Chinese hamster, which is often used in biological and medical research; LTB4 – leukotriene B4; PMNs – polymorphonuclear leukocytes; LTА4 – leukotriene A4; IC50 – half-maximal inhibitory concentration; Ki – inhibition constant. * Saline solution was used as a control (which corresponds to 100% activity).

Кинин-рецепторы

N-аллилимидазол-цинк потенциально ингибирует кинин-рецепторы, причем величина данного эффекта сопоставима с цинк-НПВС (табл. 2). Данный механизм важнее для реализации противовоспалительных и противоболевых эффектов – например, блокада брадикининовых (1/2) рецепторов способствует устранению воспаления/ноцицепции в центральной нервной системе [26].

Таблица 2. Хемореактомные оценки констант полумаксимального ингибирования (англ. half-maximal inhibitory concentration, IC50) рецепторов кининов изученными молекулами, нМ

Table 2. Chemoreactome assessments of half-maximal inhibitory concentrations (IC50) of kinin receptors by studied molecules, nM

|

Активность / Activity |

N-аллилимидазол-Zn / N-allylimidazole-Zn |

Zn-диклофенак / Zn-diclofenac |

Zn-кеторолак / Zn-ketorolac |

Zn-нимесулид / Zn-nimesulide |

|

Антагонизм BDKRB1 в клетках IMR90 / BDKRB1 antagonism in IMR90 cells |

71,0 |

45,6 |

100,0 |

71,0 |

|

Антагонизм BDKRB1 в клетках CHO-D-/акверин // BDKRB1 antagonism in CHO-D-/aquerine cells |

38,5 |

75,5 |

47,5 |

38,5 |

|

Антагонизм BDKRB1 в клетках CHO / BDKRB1 antagonism in CHO cells |

40,6 |

27,0 |

43,6 |

27,0 |

|

Антагонизм BDKRB2 в клетках HF15 / BDKRB1 antagonism in HF15 cells |

105,6 |

71,6 |

70,1 |

215,6 |

|

Сродство к BDKRB2 / BDKRB2 affinity |

84,5 |

125,1 |

37,2 |

73,4 |

|

Сродство к NK1R / NK1R affinity |

34,4 |

32,3 |

11,8 |

30,5 |

|

Сродство к NK2R / NK2R affinity |

76,7 |

50,5 |

44,3 |

76,7 |

|

Сродство к NK3R / NK3R affinity |

1092,6 |

921,8 |

1190,4 |

1856,8 |

Примечание. BDKRB1 (англ. bradykinin receptor B1) – рецептор брадикинина B1; IMR90 – клеточная линия, полученная из легких человеческого плода; клетки CHO (англ. Chinese hamster ovary cells) – линия эпителиальных клеток, полученная из яичника китайского хомячка, которая часто используется в биологических и медицинских исследованиях; BDKRB2 (англ. bradykinin receptor B2) – рецептор брадикинина B2; HF15 – первичные фибробласты человека; NK1R (англ. neurokinin 1 receptor) – рецептор нейрокинина 1; NK2R (англ. neurokinin 2 receptor) – рецептор нейрокинина 2; NK3R (англ. neurokinin 3 receptor) – рецептор нейрокинина 3.

Note. BDKRB1 – bradykinin receptor B1; IMR90 – a cell line derived from the lungs of a human fetus; CHO (Chinese hamster ovary cells) – a line of epithelial cells derived from the ovary of Chinese hamster, which is often used in biological and medical research; BDKRB2 – bradykinin receptor B2; HF15 – primary human fibroblasts; NK1R – neurokinin 1 receptor; NK2R – neurokinin 2 receptor; NK3R – neurokinin 3 receptor.

Провоспалительные сигнальные молекулы

Эффекты N-аллилимидазол-цинка на уровни провоспалительных сигнальных молекул фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-1-бета и интерлейкин-6 (табл. 3) потенциально (по результатам хемореактомного анализа) связаны с ингибированием активности транскрипционного внутриядерного фактора каппа В, который участвует в реализации биологических эффектов рецепторов провоспалительных сигналов через регуляцию транскрипции генома в масштабе всего генома. N-аллилимидазол-цинк проявлял не меньшие противовоспалительные свойства по данному молекулярному механизму, чем цинк-кеторолак, и, что важно, характеризовался наименьшим ульцерогенезом на фоне наилучшего (среди исследованных молекул) гастропротекторного эффекта (71%) (табл. 4).

Таблица 3. Противовоспалительные эффекты N-аллилимидазол-цинка и цинкосодержащих нестероидных противовоспалительных средств: воздействие на цитокины (по результатам хемореактомного анализа)

Table 3. Anti-inflammatory effects of N-allylimidazole-zinc and zinc-containing nonsteroidal anti-inflammatory drugs: effects on cytokines (based on chemoreactome analysis)

|

Активность / Activity |

N-аллилимидазол-Zn / N-allylimidazole-Zn |

Zn-диклофенак / Zn-diclofenac |

Zn-кеторолак / Zn-ketorolac |

Zn-нимесулид / Zn-nimesulide |

|

Противовоспалительная активность (IC50) в цельной крови человека как ингибирование ЛПС-индуцированного высвобождения ФНО-α при инкубировании (1 ч) с последующим добавлением ЛПС (через 3,5 ч), нМ / Anti-inflammatory activity (IC50) in human whole blood as inhibition of LPS-induced TNF-α release during incubation (1 h) followed by adding LPS (after 3.5 h), nM |

639,5 |

728,1 |

706,4 |

752,2 |

|

Ингибирование TLR7 в клетках HEK293 при активации NF-κB при обработке 40 мкМ вещества, % активности от контроля* / Inhibition of TLR7 in HEK293 cells upon activation of NF-κB during treatment with 40 μM of substance, % of activity from control* |

31,1 |

24,3 |

54,7 |

23,7 |

|

Ингибирование экспрессии белка ICAM1 в клетках HUVEC, индуцированной ФНО-α, предварительная обработка 1 мМ вещества за 2 ч до ФНО-α, % активности от контроля* / Inhibition of TNF-α-induced ICAM1 protein expression in HUVEC cells, pretreatment with 1 μM of substance 2 hours before TNF-α, % of activity from control* |

95,0 |

46,7 |

80,2 |

46,8 |

|

Ингибирование ЛПС-индуцированной трансактивации NF-κB в клетках SW480 при введении 10 мкМ вещества через 1 ч после стимуляции ЛПС, % активности от контроля* / Inhibition of LPS-induced NF-κB transactivation in SW480 cells upon administration of 10 μM of substance 1 hour after LPS stimulation, % of activity from control* |

36,8 |

41,1 |

16,8 |

14,1 |

|

Ингибирование MIF-индуцированной продукции ИЛ-1β в клетках РВМС, 100 мкМ вещества, % активности от контроля* / Inhibition of MIF-induced IL-1β production in РВМС cells, 100 μM of substance, % of activity from control* |

16,2 |

51,8 |

17,7 |

12,9 |

|

Ингибирование ЛПС-индуцированной секреции ИЛ-1β в клетках THP1 при предварительной обработке 100 мкМ вещества в течение 40 мин, % активности от контроля* / Inhibition of LPS-induced IL-1β secretion in THP1 cells during pretreatment of 100 μM of substance for 40 min, % of activity from control* |

25,0 |

32,6 |

50,8 |

15,7 |

|

Противовоспалительная активность в макрофагоподобных клетках HL-60 как ингибирование ЛПС-индуцированной продукции ИЛ-6 в концентрации 50 мкМ при обработке за 30 мин до стимуляции ЛПС, % активности от контроля* / Anti-inflammatory activity in macrophage-like HL-60 cells as inhibition of LPS-induced IL-6 production at the concentration of 50 μM during treatment for 30 min before LPS stimulation, % of activity from control* |

54,3 |

95,2 |

84,6 |

54,3 |

|

Ингибирование образования ИЛ-6 в клетках THP1 при обработке 10 мкМ за 30 мин до введения ЛПС, % активности от контроля* / Inhibition of IL-6 formation in THP 1 cells when treated with 10 μM for 30 min before LPS administration, % of activity from control* |

29,9 |

18,5 |

18,9 |

29,9 |

|

Ингибирование ЛПС-индуцированной секреции ИЛ-6 в макрофагоподобных клетках U937 при предварительной инкубации в концентрации 125 мкМ в течение 2 ч, % активности от контроля* / Inhibition of LPS-induced IL-6 secretion in macrophage-like U937 cells during pre-incubation at the concentration of 125 μM for 2 hours, % of activity from control* |

27,7 |

19,6 |

28,4 |

40,4 |

Примечание. IC50 (англ. half-maximal inhibitory concentration) – константa полумаксимального ингибирования; ЛПС – липополисахариды; ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа; TLR7 (англ. toll-like receptor 7) – толл-подобный рецептор 7; HEK293 (англ. human embryonic kidney 293) – клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека; NF-κB (англ. nuclear factor kappa В) – ядерный фактор каппа В; ICAM1 (англ. intercellular adhesion molecule 1) – молекула межклеточной адгезии 1; HUVEC (англ. human umbilical vein endothelial cells) – эндотелиальные клетки пупочной вены человека; SW480 – клетки рака толстой кишки; MIF (англ. macrophage migration inhibitory factor) – фактор, ингибирующий миграцию макрофагов; ИЛ – интерлейкин; РВМС (англ. peripheral blood mononuclear cells) – мононуклеарные клетки периферической крови; THP1 – моноцитарная клеточная линия человека, полученная от пациента с острым моноцитарным лейкозом; HL-60 – линия клеток лейкемии человека; U937 – промоноцитарная модельная клеточная линия. * В качестве контроля использовался физиологический раствор (что соответствует 100% активности).

Note. IC50 – half-maximal inhibitory concentration; LPS – lipopolysaccharide; TNF-α – tumor necrosis factor alpha; TLR7 – toll-like receptor 7; HEK293 – human embryonic kidney 293; NF-κB – nuclear factor kappa В; ICAM1 – intercellular adhesion molecule 1; HUVEC – human umbilical vein endothelial cells; SW480 – colon cancer cells; MIF – macrophage migration inhibitory factor; IL – interleukin; РВМС – peripheral blood mononuclear cells; THP1 – a human monocytic cell line obtained from a patient with acute monocytic leukemia; HL-60 – human leukemia cell line; U937 – promonocytic model cell line. * Saline solution was used as a control (which corresponds to 100% activity).

Таблица 4. Ульцерогенные и гастропротекторные эффекты N-аллилимидазол-цинка и цинкосодержащих нестероидных противовоспалительных средств (результаты хемореактомного анализа), % активности от контроля*

Table 4. Ulcerogenic and gastroprotective effects of N-allylimidazole-zinc and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (results of chemoreactome analysis), % of activity from control*

|

Активность / Activity |

N-аллилимидазол-Zn / N-allylimidazole-Zn |

Zn-диклофенак / Zn-diclofenac |

Zn-кеторолак / Zn-ketorolac |

Zn-нимесулид / Zn-nimesulide |

|

Противоязвенная активность у крыс при внутрибрюшинном введении в дозе 20 мг/кг // Anti-ulcer activity in rats with intraperitoneal administration at a dose of 20 mg/kg |

71,2 |

66,2 |

53,8 |

49,9 |

|

Ульцерогенный эффект при приеме в дозе 30 мкмоль/кг перорально в течение 3 дней / Ulcerogenic effect when taken orally at a dose of 30 μmol/kg for 3 days |

12,1 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Частота возникновения язв желудка при приеме в дозе 100 мг/кг перорально // The incidence of gastric ulcers when taken at a dose of 100 mg/kg orally |

34,9 |

75,0 |

75,0 |

75,0 |

|

Частота возникновения язв желудка при дозе 200 мг/кг перорально // The incidence of gastric ulcers at a dose of 200 mg/kg orally |

65,8 |

90,0 |

90,0 |

90,0 |

Примечание. * В качестве контроля использовался физиологический раствор (что соответствует 100% активности).

Note. * Saline solution was used as a control (which corresponds to 100% activity).

Хемореактомные оценки центрального и противоболевого действия молекул / Chemoreactomе assessments of molecules’ central and analgesic effects

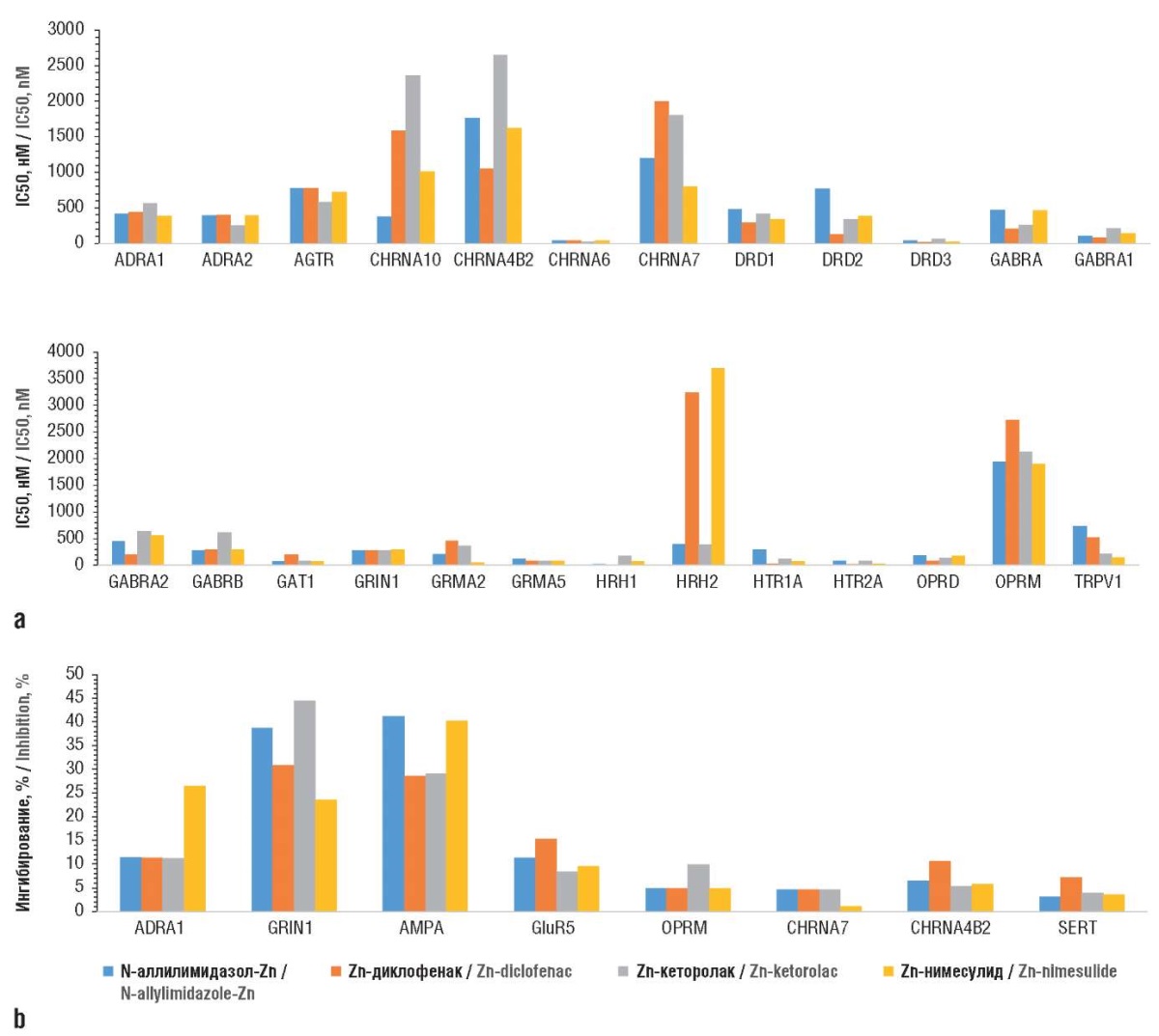

В соответствии с результатами хемореактомного in silico моделирования центрального действия (рис. 2) N-аллилимидазол-цинк может потенциально показывать спектр эффектов, сопоставимый с цинк-НПВС, без достоверных отличий значений констант IC50 для рецепторов адреналина/норадреналина, ангиотензина, дофамина, гамма-аминомасляной кислоты, глутамата, опиоидов. При этом значения IC50 для ноцицептинового рецептора ORL1 (англ. opiate receptor like-1) были существенно ниже для N-аллилимидазол-цинка (IC50 198–214 нМ), чем для цинк-НПВС (IC50 361–1093 нМ), что указывает на возможность более эффективного ингибирования ORL1 молекулой-кандидатом. Хемореактомный анализ также указал, что тестирование анальгезии на моделях боли у мышей (корчи, вызванные уксусной кислотой) может приводить к схожим результатам для N-аллилимидазол-цинка и молекул сравнения (23–56% ингибирования ноцицепции).

Рисунок 2. Хемореактомный подсчет центральных эффектов N-аллилимидазол-цинка и цинкосодержащих нестероидных противовоспалительных средств:

а – оценки констант полумаксимального ингибирования (англ. half-maximal inhibitory concentration, IC50); b – оценки ингибирования белков-рецепторов при фиксированной концентрации вещества.

ADRA1 (англ. аlpha-1 adrenergic receptor) – адренергический рецептор альфа-1; ADRA2 (англ. аlpha-2 adrenergic receptor) – адренергический рецептор альфа-2; AGTR (англ. angiotensin II type receptor) – рецептор ангиотензина II; CHRNA10 (англ. cholinergic receptor nicotinic alpha 10 subunit) – субъединица белка альфа-10 нейронального рецептора ацетилхолина; CHRNA4B2 (англ. cholinergic receptor nicotinic alpha4/beta2 subunit) – субъединица белка альфа4/бета2 нейронального рецептора ацетилхолина; CHRNA6 (англ. cholinergic receptor nicotinic alpha 6 subunit) – субъединица альфа-6 нейронального рецептора ацетилхолина; CHRNA7 (англ. cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit) – субъединица белка альфа-7 нейронального рецептора ацетилхолина; DRD1 (англ. dopamine receptor D1) – рецептор дофамина D1; DRD2 (англ. dopamine receptor D2) – рецептор дофамина D2; DRD3 (англ. dopamine receptor D3) – рецептор дофамина D3; GABRA (англ. gamma-aminobutyric acid (GABA) type A receptor subunit) – субъединица альфа-рецептора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК); GABRA1 (англ. gamma-aminobutyric acid (GABA) type A1 receptor subunit) – субъединица альфа-1 рецептора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК); GABRA2 (англ. GABA type A1 receptor subunit) – субъединица альфа-2 рецептора ГАМК; GABRB (англ. GABA type B receptor) – рецептор ГАМК-В; GAT1 (англ. GABA transporter type 1) – транспортер ГАМК-1; GRIN1 (англ. glutamate receptor NMDA) – глутаматный NMDA-рецептор, Grin1/Grin2b; GRMA2 (англ. glutamate metabotropic receptor 2) – метаботропный глутаматный рецептор 2; GRMA5 (англ. glutamate metabotropic receptor 5) – метаботропный глутаматный рецептор 5; HRH1 (англ. histamine receptor H1) – гистаминовый рецептор H1; HRH2 (англ. histamine receptor H2) – гистаминовый H2-рецептор; HTR1A (англ. hydroxytryptamine receptor 1A) – рецептор серотонина 1а (5-HT1a); HTR2A (англ. hydroxytryptamine receptor 2A) – рецептор серотонина 2а (5-НТ2а); OPRD (англ. opioid receptor delta) – дельта-опиоидный рецептор; OPRM (англ. mu-opioid receptor) – мю-опиоидный рецептор; TRPV1 (англ. transient receptor potential vanilloid 1) – ваниллоидный рецептор; AMPA (англ. glutamatergic α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor) – ионотропный глутаматный рецептор; GluR5 (англ. glutamate receptor 5) – глутаматный рецептор ионотропный, каинат; SERT (англ. serotonin transporter) – транспортер серотонина

Figure 2. Chemoreactome evaluations of the central effects of N-allylimidazole zinc and zinc-containing nonsteroidal anti-inflammatory drugs:

а – еstimates of half-maximal inhibitory concentration (IC50); b – еstimates of receptor proteins inhibition at a fixed substance concentration.

ADRA1 – аlpha-1 adrenergic receptor; ADRA2 – аlpha-2 adrenergic receptor; AGTR – angiotensin II type receptor; CHRNA10 – cholinergic receptor nicotinic alpha 10 subunit CHRNA4B2 – cholinergic receptor nicotinic alpha4/beta2 subunit; CHRNA6 – cholinergic receptor nicotinic alpha 6 subunit; CHRNA7 – cholinergic receptor nicotinic alpha 7 subunit; DRD1 – dopamine receptor D1; DRD2 – dopamine receptor D2; DRD3 – dopamine receptor D3; GABRA – GABA type A receptor; GABRA1 – gamma-aminobutyric acid (GABA) type A1 receptor subunit; GABRA2 – GABA type A1 receptor subunit; GABRB – GABA type B receptor; GAT1 – GABA transporter type 1; GRIN1 – glutamate receptor NMDA, Grin1/Grin2b; GRMA2 – glutamate metabotropic receptor 2; GRMA5 – glutamate metabotropic receptor 5; HRH1 – histamine receptor H1; HRH2 – histamine receptor H2; HTR1A – hydroxytryptamine receptor 1A; HTR2A – hydroxytryptamine receptor 2A; OPRD – opioid receptor delta; OPRM – mu-opioid receptor; TRPV1 – transient receptor potential vanilloid 1; AMPA – glutamatergic α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor; GluR5 – glutamate receptor 5; SERT – serotonin transporter

Антивитаминная и антиминеральная активность / Antivitamin and antimineral activity

НПВС могут негативно влиять на обмен различных витаминов и микроэлементов. Особенно опасно воздействие ряда НПВС на обмен витамина К. Несмотря на достижения в лечении ишемической болезни сердца, при использовании НПВС сохраняется риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Антагонисты витамина К и прямые пероральные антикоагулянты в сочетании с НПВС увеличивают риск кровотечений, инфаркта миокарда, инсульта, профузных кровотечений и смертность от всех причин.

Проведенный анализ фармакоинформационных профилей «антимикронутриентного» воздействия исследуемых соединений указал на существенные различия между этими молекулами. Наиболее выраженным «антимикронутриентным» действием характеризовались цинк-диклофенак и цинк-нимесулид, которые могут стимулировать выведение лития, кальция, магния (в меньшей степени цинка, естественно), витаминов группы В (биотина, В1, В2, В6, фолатов), витаминов С и D. N-аллилимидазол-цинк отличался наилучшим антивитаминным (суммарный балл 0,86±0,11) и антиминеральным (суммарный балл 0,75±0,10) действием. Суммарный балл N-аллилимидазол-цинка по всем витаминам и минералам составил 1,5, что соответствует, в среднем, увеличению риска выведения того или иного микронутриента всего на 7%. Таким образом, N-аллилимидазол-цинк не только является источником «органического» цинка, но и (в отличие от изученных НПВС) способствует сохранению других микронутриентов. N-аллилимидазол-цинк в меньшей степени, чем молекулы сравнения, вмешивается в обмен витаминов C и K, обмен магния и кальция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Важной задачей постгеномной фармакологии является моделирование потенциала любого нового синтетического терапевтического агента в контексте протеома и метаболома, что позволяет выбирать молекулы-кандидаты не только для лучшего управления болью, но и c минимальными противовитаминными и ульцерогенными эффектами. Отсев неэффективных и потенциально опасных молекул-кандидатов должен предварять исследования на животных и людях – прежде всего по этическим причинам, а также по экономическим соображениям. Хемореактомное исследование N-аллилимидазол-цинка и ряда цинковых производных НПВС указало на отсутствие у N-аллилимидазол-цинка гастроульцерогенного действия при наличии гастропротекторного, противовоспалительного, противоболевого эффектов, сопоставимых с молекулами сравнения.

Список литературы

1. Shetty A., Delanerolle G., Cavalini H., et al. A systematic review and network meta-analysis of pharmaceutical interventions used to manage chronic pain. Sci Rep. 2024; 14 (1): 1621. http://doi.org/10.1038/s41598-023-49761-3.

2. Громова О.А., Торшин И.Ю., Путилина М.В. и др. Хемореактомный анализ центральных механизмов нестероидных противовоспалительных препаратов. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020; 120 (1): 70–7. https://doi.org/10.17116/jnevro202012001170.

3. Ali G., Deeba F., Rashid U., et al. In vivo effects of a selected thiourea derivative 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(2,3-dichlorophenyl) against nociception, inflammation and gastric ulcerogenicity: biochemical, histopathological and in silico approaches. Biomed Pharmacother. 2024; 174: 116544. http://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116544.

4. Santos L.H., Feres C.A., Melo F.H., et al. Anti-inflammatory, antinociceptive and ulcerogenic activity of a zinc-diclofenac complex in rats. Braz J Med Biol Res. 2004; 37 (8): 1205–13. http://doi.org/10.1590/s0100-879x2004000800011.

5. Sukul A., Poddar S.K., Haque S., et al. Synthesis, characterization and comparison of local analgesic, anti-inflammatory, anti-ulcerogenic activity of copper and zinc complexes of indomethacin. Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem. 2017; 15 (3): 221–33. http://doi.org/10.2174/1871523016666170217103402.

6. Jarosz M., Szkaradek N., Marona H., et al. Evaluation of antiinflammatory and ulcerogenic potential of zinc-ibuprofen and zincnaproxen complexes in rats. Inflammopharmacology. 2017; 25 (6): 653–63. http://doi.org/10.1007/s10787-017-0361-0.

7. Gaweł M., Lipkowska A., Herman M., et al. Chronic treatment with zinc hydroaspartate induces anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activity in rats. Pharmacol Rep. 2014; 66 (5): 862–6. http://doi.org/10.1016/j.pharep.2014.05.007.

8. Торшин И.Ю., Громова О.А., Федотова Л.Э., Громов А.Н. Сравнительный хемореактомный анализ декскетопрофена, кетопрофена и диклофенака. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018; 10 (1): 47–54. http://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-1-47-54.

9. Торшин И.Ю., Громова О.А., Стаховская Л.В., Семёнов В.А. Хемореактомный анализ молекул толперизона, тизанидина и баклофена: холинолитические, спазмолитические и анальгетические механизмы действия. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018; 10 (4): 72–80. http://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-4-72-80.

10. Торшин И.Ю. О задачах оптимизации, возникающих при применении топологического анализа данных к поиску алгоритмов прогнозирования с фиксированными корректорами. Информатика и еe применения. 2023; 17 (2): 2–10. http://doi.org/10.14357/19922264230201.

11. Torshin I.Yu., Rudakov K.V. On the procedures of generation of numerical features over partitions of sets of objects in the problem of predicting numerical target variables. Pattern Recognit Image Anal. 2019; 29 (4): 654–67. https://doi.org/10.1134/S1054661819040175.

12. Торшин И.Ю., Громова О.А., Чучалин А.Г., Журавлев Ю.И. Хемореактомный скрининг воздействия фармакологических препаратов на SARS-CoV-2 и виром человека как информационная основа для принятия решений по фармакотерапии COVID-19. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2021; 14 (2): 191–211. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2021.078.

13. Торшин И.Ю., Громова О.А. Экспертный анализ данных в молекулярной фармакологии. М.: МЦНМО; 2012: 747 с.

14. Baumgardner K.R., Sulfaro M.A. The anti-inflammatory effects of human recombinant copper-zinc superoxide dismutase on pulp inflammation. J Endod. 2001; 27 (3): 190–5. http://doi.org/10.1097/00004770-200103000-00014.

15. Громова О.А. Торшин И.Ю. Важность цинка для поддержания активности белков врожденного противовирусного иммунитета: анализ публикаций, посвященных COVID-19. Профилактическая медицина. 2020; 23 (3): 131–9. ht tps://doi.org/10.17116/profmed202023031131.

16. Громова О.А., Торшин И.Ю., Пронин А.В., Кильчевский М.А. Синергидное применение цинка и витамина С для поддержки памяти, внимания и снижения риска развития заболеваний нервной системы. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017; 117 (7): 112–9. https://doi.org/10.17116/jnevro201711771112-119.

17. Prasad A.S. Zinc is an antioxidant and anti-inflammatory agent: its role in human health. Front Nutr. 2014; 1: 14. http://doi.org/10.3389/fnut.2014.00014.

18. Hunter J., Arentz S., Goldenberg J., et al. Zinc for the prevention or treatment of acute viral respiratory tract infections in adults: a rapid systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open. 2021; 11 (11): e047474. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047474.

19. Briassoulis G., Briassoulis P., Ilia S., et al. The anti-oxidative, antiinflammatory, anti-apoptotic, and anti-necroptotic role of zinc in COVID-19 and sepsis. Antioxidants. 2023; 12 (11): 1942. http://doi.org/10.3390/antiox12111942.

20. Chen Y., Cai J., Liu D., et al. Zinc-based metal organic framework with antibacterial and anti-inflammatory properties for promoting wound healing. Regen Biomater. 2022; 9: rbac019. http://doi.org/10.1093/rb/rbac019.

21. Guo J., He L., Li T., et al. Antioxidant and anti-inflammatory effects of different zinc sources on diquat-induced oxidant stress in a piglet model. Biomed Res Int. 2020; 2020: 3464068. ht tp://doi.org/10.1155/2020/3464068.

22. Mei X., Xu D., Xu S., et al. Gastroprotective and antidepressant effects of a new zinc(II)-curcumin complex in rodent models of gastric ulcer and depression induced by stresses. Pharmacol Biochem Behav. 2011; 99 (1): 66–74. http://doi.org/10.1016/j.pbb.2011.04.002.

23. Mei X., Luo X., Xu S., et al. Gastroprotective effects of a new zinc(II)-curcumin complex against pylorus-ligature-induced gastric ulcer in rats. Chem Biol Interact. 2009; 181 (3): 316–21. http://doi.org/10.1016/j.cbi.2009.06.022.

24. Bandyopadhyay B., Bandyopadhyay S.K. Protective effect of zinc gluconate on chemically induced gastric ulcer. Indian J Med Res. 1997; 106: 27–32.

25. Chao H.C. Zinc deficiency and therapeutic value of zinc supplementation in pediatric gastrointestinal diseases. Nutrients. 2023; 15 (19): 4093. http://doi.org/10.3390/nu15194093.

26. Donkin J.J., Turner R.J., Hassan I., Vink R. Substance P in traumatic brain injury. Prog Brain Res. 2007; 161: 97–109. http://doi.org/10.1016/S0079-6123(06)61007-8.

Об авторах

П. А. Галенко-ЯрошевскийРоссия

Галенко-Ярошевский Павел Александрович - д.м.н., проф., чл.-кор. РАН.

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

А. В. Сергеева

Россия

Сергеева Алина Викторовна. WoS ResearcherID: AAB-6952-2022. eLibrary SPIN-code: 1917-7035.

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

И. Ю. Торшин

Россия

Торшин Иван Юрьевич - к.ф-м.н., к.х.н. WoS ResearcherID: C-7683-2018. Scopus Author ID: 7003300274. eLibrary SPIN-code: 1375-1114.

Ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, Москва 119333

А. Н. Громов

Россия

Громов Андрей Николаевич. WoS ResearcherID: C-7476-2018. Scopus Author ID: 7102053964. eLibrary SPIN-code: 8034-7910 910.

Ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, Москва 119333

И. А. Рейер

Россия

Рейер Иван Александрович - к.т.н. . Scopus Author ID: 14042533700.

Ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, Москва 119333

О. А. Громова

Россия

Громова Ольга Алексеевна, д.м.н., проф. WoS ResearcherID: J-4946-2017. Scopus Author ID: 7003589812. eLibrary SPIN-code: 6317-9833.

Ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, Москва 119333

Б. А. Трофимов

Россия

Трофимов Борис Александрович - д.х.н., проф., академик РАН. WoS ResearcherID: K-5087-2018. Scopus Author ID: 57191529729. eLibrary SPIN-code: 5179-9902.

Ул. Фаворского, д. 1, Иркутск 664033

Л. Н. Паршина

Россия

Паршина Лидия Никифоровна - д.х.н. Scopus Author ID: 7003695652. eLibrary SPIN-code: 8333-2047.

Ул. Фаворского, д. 1, Иркутск 664033

Р. А. Мурашко

Россия

Мурашко Роман Алексеевич - д.м.н., доцент.

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

А. В. Задорожний

Россия

Задорожний Андрей Владимирович - к.м.н., доцент.

Пер. Нахичеванский, д. 29, Ростов-на-Дону 344022

А. В. Зеленская

Россия

Зеленская Анаит Владимировна - к.м.н., доцент.

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

Н. С. Сергеев

Россия

Сергеев Николай Сергеевич - к.фарм.н. WoS ResearcherID: ААА-7986-2022. eLibrary SPIN-code: 1157-9943.

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

Ю. В. Товкач

Россия

Товкач Юрий Васильевич

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

О. Н. Гулевская

Россия

Гулевская Ольга Николаевна - к.м.н., доцент. Scopus Author ID: 57217226076. eLibrary SPIN-code: 4908-9812.

Ул. Буденного, д. 161, Краснодар 350015

И. В. Шоль

Россия

Шоль Инна Владимировна

Ул. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар 350063

Что уже известно об этой теме?

► Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) снижают уровень гастропротекторного простагландина Е2, ингибируя циклооксигеназу-1, и подавляют синтез провоспалительных простагландинов посредством ингибирования циклооксигеназы-2

► Использование комплексов «цинк-НПВС» не вызывает значительных повреждений слизистых желудка и кишечника, наблюдаются только слабовыраженные микроповреждения слизистой желудка

► Добавление цинка к НПВС делает эти композиции существенными источниками микроэлемента цинка, характеризующегося самостоятельными противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами

Что нового дает статья?

► Показано, что цинкосодержащее соединение N-аллилимидазол-цинк (бис(N-аллилимидазол)цинкдиацетат) – перспективное противовоспалительное средство, потенциально лишенное недостатков НПВС

► Установлено, что противовоспалительное действие N-аллилимидазол-цинка обусловлено влиянием на активность цитокинов и, отчасти, на метаболизм простагландинов и лейкотриенов

► Противоболевой эффект N-аллилимидазол-цинка может быть связан с ингибированием рецепторов кининов, слабыми антигистаминовыми и антиноцицептиновыми эффектами. N-аллилимидазол-цинк может проявлять гастропротекторные свойства

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

► При суточной потребности в цинке порядка 15–20 мг N-аллилимидазол-цинк и исследованные цинк-НПВС являются существенными источниками элементного цинка

► Хемореактомный анализ N-аллилимидазол-цинка указывает на перспективы создания на его основе лекарственного препарата с выраженными противовоспалительными и анальгезирующими свойствами, не обладающего ульцерогенным действием

Рецензия

Для цитирования:

Галенко-Ярошевский П.А., Сергеева А.В., Торшин И.Ю., Громов А.Н., Рейер И.А., Громова О.А., Трофимов Б.А., Паршина Л.Н., Мурашко Р.А., Задорожний А.В., Зеленская А.В., Сергеев Н.С., Товкач Ю.В., Гулевская О.Н., Шоль И.В. Хемореактомное прогнозирование противовоспалительных, противоболевых, ульцерогенных эффектов молекулы-кандидата N-аллилимидазол-цинка в сравнении с цинковыми производными нестероидных противовоспалительных препаратов. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2024;17(4):523-534. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.279

For citation:

Galenko-Yaroshevsky P.A., Sergeeva A.V., Torshin I.Yu., Gromov A.N., Reyer I.A., Gromova O.A., Trofimov B.A., Parshina L.N., Murashko R.A., Zadorozhniy A.V., Zelenskaya A.V., Sergeev N.S., Tovkach Yu.V., Gulevskaya O.N., Sholl I.V. Chemoreactome prediction of anti-inflammatory, analgesic, ulcerogenic effects of the candidate molecule N-allylimidazole-zinc in comparison with zinc derivatives of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2024;17(4):523-534. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.279

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.