Перейти к:

Эффективность реабилитации при вульвовагинальной атрофии

https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.258

Аннотация

Цель: оценить эффективность и безопасность реабилитационных программ у пациенток с вульвовагинальной атрофией (ВВА).

Материал и методы. В исследовании участвовали 350 пациенток с ВВА в хирургической (n=140) и естественной (n=140) менопаузе, в контрольную группу вошли 70 женщин без ВВА. Пациентки с ВВА были распределены в группы получавших комплексную «активную» реабилитацию (группа 1А – хирургическая менопауза, группа 2А – естественная менопауза) и «пассивную» реабилитацию (группа 1Б – хирургическая менопауза, группа 2Б – естественная менопауза). На протяжении 24 мес отслеживали динамику индекса массы тела (ИМТ), pH среды влагалища, углеводного профиля с расчетом индекса инсулинорезистентности HOMA-IR, маркеров воспаления лептин, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа, содержания магния в крови, а также профиля безопасности с оценкой нежелательных явлений, связанных с реабилитационными мероприятиями.

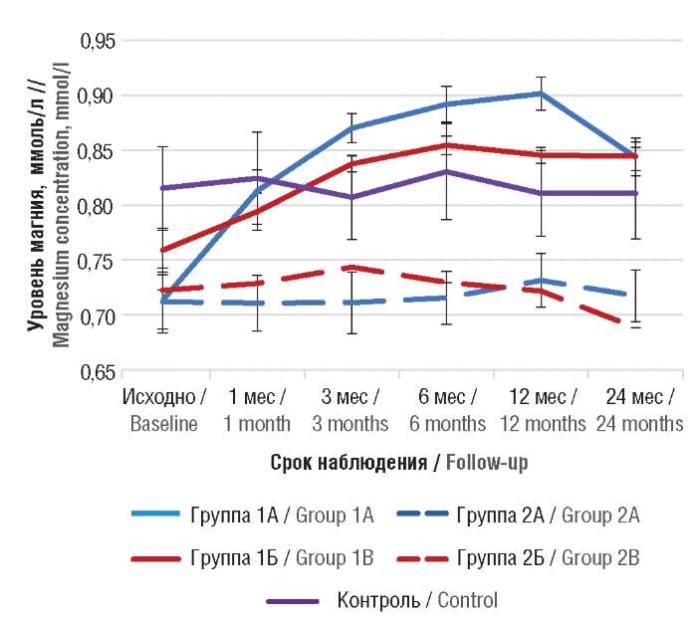

Результаты. В группах 1А и 2А ИМТ значимо снижался, pH среды влагалища на 1-м году наблюдения уменьшался у пациенток групп 1А и 2А, но увеличивался в группах 2А и 2Б. У всех пациенток с ВВА, а также у женщин контрольной группы ИМТ превышал норму, демонстрируя наличие предожирения (1А, 2А, контрольная группа) или ожирения 1-й степени (исходно в группе 1Б, в течение всех сроков наблюдения – в группе 2Б). HOMA-IR исходно отражал послеоперационную инсулинорезистентность в группах 1А и 2А, но у получавших комплексную «активную» реабилитацию динамика его снижения была наиболее выраженной. Концентрация маркеров воспаления была исходно повышена по сравнению с показателями контрольной группы и с течением времени снижалась в группах 1А и 1Б, однако значений контрольной группы к концу исследования достигли только уровни лептина. Сывороточная концентрация уровня магния составила 0,71±0,12 ммоль/л в группе 1А, 0,71±0,10 ммоль/л в группе 2А, 0,76±0,08 ммоль/л в группе 1Б, 0,72±0,17 ммоль/л в группе 2Б (дефицит магния). При дотации органических солей магния в комбинации с пиридоксином в группах 1А и 1Б уровень магния в крови восстанавливался до нормы начиная с 3-го месяца наблюдения. Нежелательных явлений не регистрировалось.

Заключение. Персонифицированная программа комплексной «активной» реабилитации пациенток с ВВА эффективнее, чем «пассивная» реабилитация, при сопоставимой безопасности. Ее внедрение в рутинную практику будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи таким пациенткам.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ампилогова Д.М., Солопова А.Г., Блинов Д.В., Иванов А.Е., Хлопкова С.В., Быковщенко Г.К. Эффективность реабилитации при вульвовагинальной атрофии. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2024;17(2):200-211. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.258

For citation:

Ampilogova D.М., Solopova А.G., Blinov D.V., Ivanov А.Е., Khlopkova S.V., Bykovshchenko G.К. The effectiveness of rehabilitation in vulvovaginal atrophy. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2024;17(2):200-211. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.258

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Вульвовагинальная атрофия (ВВА), входящая в состав генитоуринарного менопаузального синдрома (ГУМС), является распространенным заболеванием, развивающимся преимущественно у женщин в постменопаузе. ВВА характеризуется истончением эпителия влагалища, ухудшением эластичности его стенок и уменьшением количества увлажняющих компонентов вследствие снижения уровня выработки эстрогенов. ВВА имеют, по разным оценкам, 75–90% женщин в постменопаузе, хотя данные о распространенности могут быть занижены из-за интимного характера симптомов и недостаточной осведомленности о них и/или из-за нежелания обращаться за медицинской помощью [1–3]. ВВА может возникать как при естественной, так и при хирургической менопаузе с различной степенью тяжести и влияния на качество жизни (КЖ).

При хирургической менопаузе резкое прекращение выработки эстрогенов после овариэктомии приводит к более быстро развивающимся и часто более тяжелым проявлениям ВВА. Эстрогены стимулируют пролиферацию и созревание вагинального эпителия. При недостатке эстрогенов эпителий становится тоньше и более подвержен травмам и инфекциям. Также эстрогены положительно влияют на вагинальный кровоток, который необходим для здоровья тканей и лучшего увлажнения. Снижение уровня эстрогена приводит к ухудшению кровоснабжения, что способствует развитию сухости и раздражения. Наконец, эстрогены поддерживают синтез коллагена. Дефицит эстрогенов вызывает снижение эластичности и прочности соединительной ткани, в результате появляются дискомфорт и болевые ощущения во время интимной близости. Уровень кислотности (pH) среды влагалища изменяется в нейтральную сторону, открывая перспективы развития патогенной микрофлоры [4–8].

ВВА значительно влияет на КЖ, вызывая такие симптомы, как сухость, зуд, раздражение, диспареуния, рецидивирующие инфекции. Они могут привести к сексуальной дисфункции и психоэмоциональным расстройствам. Таким образом, эффективное ведение пациенток с ВВА имеет решающее значение не только для облегчения физических симптомов, но и для улучшения общего самочувствия и КЖ женщин в постменопаузе [6][9][10].

Несмотря на доступность различных методов терапии, лечение ВВА остается сложной задачей. Современные подходы включают местную терапию эстрогенами, системную менопаузальную гормональную терапию (МГТ), применение негормональных лубрикантов и увлажняющих кремов, а в последнее время и лазерную терапию [6][7][11]. Однако некоторые проблемы остаются нерешенными. Так, не все женщины могут использовать МГТ из-за противопоказаний или личных предпочтений. Кроме того, ее применение ограничивают опасения по поводу долгосрочной безопасности МГТ. Негормональные способы лечения, такие как использование эмолентов и лубрикантов, облегчают симптомы, но не являются патогенетическими. Долгосрочные эффекты и профили безопасности ряда методов терапии и реабилитации все еще находятся в стадии изучения. Существует потребность в комплексных программах реабилитации, которые сочетают медицинское лечение с изменением образа жизни, физиотерапией и психосоциальной поддержкой для улучшения общего КЖ женщин с ВВА [12–14].

В данном исследовании мы изучали эффективность различных программ реабилитации у женщин с ВВА в естественной и хирургической менопаузе, уделяя особое внимание динамике объективных методов инструментальной и клинико-лабораторной диагностики. Устраняя пробелы в существующих приемах, мы двигаемся к разработке комплексной стратегии ведения пациенток с ВВА, построенной на основе синдромального подхода.

Цель – оценить эффективность и безопасность реабилитационных программ у пациенток с ВВА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ / MATERIAL AND METHODS

Сравнительное исследование предполагало динамическую оценку эффективности двух подходов к реабилитации пациенток с ВВА в течение 2 лет наблюдения, а также сопоставление с контрольной группой.

Критерии включения и исключения / Inclusion and exclusion criteria

В исследование включены взрослые пациентки с ВВА в хирургической и естественной менопаузе. Не включали пациенток с отсутствием возможности верификации диагноза, экстрагенитальными заболеваниями в стадии обострения, включая злокачественные новообразования (ЗНО), продолжающих специальное противоопухолевое лечение (химиолучевую терапию), с семейным (наследственным) типом онкологии, выраженными нарушениями в психической и когнитивной сферах, беременных и кормящих матерей.

Пациенток с осложнениями после хирургического вмешательства, потребностью в системной МГТ, активным инфекционным или воспалительным процессом, рецидивом или вновь диагностированным ЗНО репродуктивной системы, пропустивших срок визита к врачу или заявивших о невозможности продолжать следовать персонализированной программе реабилитации, исключали из анализа.

Программы реабилитации / Rehabilitation programs

«Активная» реабилитация

Персонифицированную программу комплексной «активной» реабилитации составляли на основе синдромального подхода из нижеописанных опций.

Модификация образа жизни

Модификация образа жизни включала обучение пациентки диафрагмальному дыханию, коррекцию диеты и водной нагрузки. Также женщинам назначали физическую активность с контролем массы тела, при этом принимали во внимание индивидуальные предпочтения пациентки: скандинавская ходьба, йога, дансинг-терапия, упражнения Кегеля и другие виды физической активности.

Информационная поддержка

На первом визите пациентку информировали о текущем состоянии, имеющихся опциях восстановительных мероприятий и потенциальных последствиях терапии. Женщин обучали правильной гигиене наружных половых органов (необходимость выбора натурального белья, подмывание половых органов умеренным напором теплой воды не реже 2 раз в день, мыло с естественным pH среды, использование увлажняющих средств, эмолентов, лубрикантов).

Физиотерапия

Использовали магнитотерапию, гипербарическую оксигенацию, электросон, ксенонотерапию, лимфодренажную терапию, а также терапию с применением методов, основанных на биологической обратной связи (БОС-терапия), для укрепления мышц тазового дна.

Системная фармакотерапия и нутрициальная поддержка

Применяли фитоэстрогены, при необходимости (дистресс, тревога, депрессия) – экстракты валерианы, пустырника. Также использовали низкодозированные витаминные комплексы, содержащие витамин D, витамины группы B, фолиевую кислоту. Если масса тела снижалась менее чем на 5% в течение 3 мес наблюдения, дополнительно по показаниям назначали метформин, орлистат, лираглутид.

При клинических проявлениях дефицита магния и/или при верифицированном снижении его содержания в сыворотке крови применяли органические соли магния в комбинации с витамином B6 (пиридоксином) перорально.

Психотерапия

С целью систематизации знаний о ВВА, сопутствующих заболеваниях, а также чтобы уменьшить уровень тревожности, обеспечивали исчерпывающие ответы на вопросы в ходе клинической беседы. При проявлениях психосоциального дискомфорта, субклинически или клинически выраженных тревоги и депрессии (оценка по Госпитальной шкале тревоги и депрессии – англ. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) назначали когнитивно-поведенческую терапию.

Коррекция сексуальной дисфункции

Для коррекции сексуальной дисфункции проводили парные консультации с партнером, регулярные консультации сексолога, стимуляцию интимной близости с партнером.

Коррекция биоценоза половых путей

Для коррекции pH-среды использовали крем и свечи, содержащие эстриол, местно, а также лубриканты и эмоленты, включая средства с гиалуроновой кислотой, экстрактом ромашки, календулой. При дисбиозе назначали неомицина сульфат, нистатин, тернидазол при аэробном вагините, а также метронидазол, миконазол при бактериальном вагинозе.

«Пассивная» реабилитация

Тактика «пассивной» реабилитации включала только информирование пациенток с ВВА о возможностях и перспективах вышеприведенных опций, но решение, следовать данным рекомендациям или нет (и если да, то в каком объеме), принималось самой пациенткой. Т.е. восстановительные мероприятия выполняли в «пассивном» режиме в условиях реальной клинической практики.

Распределение на группы / Distribution into groups

Всего в исследование были включены 350 пациенток с ВВА (140 – в хирургической менопаузе после радикальных хирургических вмешательств по поводу онкогинекологического рака (рак эндометрия, рак яичников, рак вульвы, рак шейки матки), миомы матки, кист яичников, цервикальной интраэпителиальной неоплазии; 140 – в естественной менопаузе). Они были рандомизированы в группы получавших комплексную «активную» реабилитацию (группы 1А, 2А) и получавших «пассивную» реабилитацию (группы 1Б, 2Б) (табл. 1).

Таблица 1. Распределение на группы

Table 1. Distribution into groups

|

Характеристика / Characteristics |

«Активная» реабилитация / “Active” rehabilitation |

«Пассивная» реабилитация / “Passive” rehabilitation |

Итого / Total |

|

Пациентки с ВВА в хирургической менопаузе / Patients with VVA in surgical menopause |

70 (группа 1А) / 70 (group 1A) |

70 (группа 2А) / 70 (group 2A) |

140 |

|

Пациентки с ВВА в естественной менопаузе / Patients with VVA in natural menopause |

70 (группа 1Б) / 70 (group 1B) |

70 (группа 2Б) / 70 (group 2B) |

140 |

|

Женщины в перименопаузе без ВВА (контрольная группа) / Perimenopausal women without VVA (control group) |

– |

– |

70 |

|

Всего / Total |

350 |

||

Примечание. ВВА – вульвовагинальная атрофия.

Note. VVA – vulvovaginal atrophy.

Контрольную группу составили 70 женщин в возрасте 45 лет и старше без ВВА, регулярно посещавшие амбулаторный гинекологический медицинский центр по иным поводам.

Этические аспекты / Ethical aspects

Исследование соответствует принципам, изложенным в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Включение пациенток в исследование осуществлялось только после подписания формы информированного согласия. Дизайн работы согласован локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (выписка из протокола № 02-24 от 29 января 2024 г.).

Сроки наблюдения / Follow-up

Всех включенных в исследование пациенток обследовали в следующие сроки наблюдения: исходно (визит 0), через 1 мес (визит 1), через 3 мес (визит 2), через 6 мес (визит 3), через 12 мес (визит 4) и через 24 мес (визит 5).

Методы диагностики / Diagnostic methods

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по следующей формуле:

ИМТ = m / h²,

где m – масса тела (кг); h – рост (м).

ИМТ 18,5–24,9 кг/м² расценивали как нормальный, ИМТ 25–29,9 кг/м² – избыточный вес (предожирение), ИМТ 30–34,9 кг/м² – ожирение 1-й степени (высокий риск осложнений), ИМТ 35–39,9 кг/м² – ожирение 2-й степени (очень высокий риск осложнений); ИМТ 40 кг/м² и более – ожирение 3-й степени (морбидное ожирение, очень высокий риск осложнений).

Включенным в исследование пациенткам проводили вульвоскопию, исследование микрофлоры влагалища методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (реал-тайм ПЦР) и измерение рН среды влагалища. Нормальным считалось значение рН среды влагалища в пределах 3,8–4,5.

Индекс инсулинорезистентности (англ. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR) определяли по формуле:

HOMA-IR = Г × И / 22,5,

где Г – базальная концентрация глюкозы (ммоль/л); И – базальная концентрация инсулина (мкЕд/мл).

Для исследования содержания глюкозы, инсулина, маркеров воспаления (лептин, фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ-6)) и магния брали венозную кровь натощак. В соответствии с рекомендациями экспертного совета Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ) сывороточную концентрацию магния ≤0,80 ммоль/л расценивали как дефицит магния [15–17].

Также на визитах 1–5 оценивали наличие нежелательных явлений (НЯ) и серьезных нежелательных явлений (СНЯ), связанных с проводимыми восстановительными мероприятиями.

Методы статистического анализа / Methods of statistical analysis

Результаты описательной статистики представлены в виде M±SD, где М – среднее значение, SD – стандартное отклонение. Для проверки нормальности распределения использовали тест Шапиро–Уилка. Различия относительно исходных значений определяли с помощью t-критерия Стьюдента для повторных измерений (зависимых выборок). Для оценки достоверности различий результатов в исследуемых группах на каждом сроке наблюдения применяли t-критерий Стьюдента для независимых переменных. Статистически значимыми различия считали при p<0,05. Расчеты проводили в программах Excel из пакета приложений Microsoft 365 (Microsoft, США) и Stata 14 (StataCorp LLC, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Клинико-анамнестическая характеристика / Clinical and anamnestic characteristics

По семейному положению, уровню образования, трудовому статусу, количеству детей, наличию привычки к курению, экстрагенитальной патологии различия между группами сравнения не были значимыми и/или не имели клинического значения.

Структура гинекологической патологии у пациенток с хирургической менопаузой, которая служила причиной оперативного вмешательства, включала ЗНО женской репродуктивной системы (рак молочной железы – 14,29%, рак эндометрия – 7,86%, рак яичников – 5,71%, рак вульвы – 5,00%, рак шейки матки – 7,14%), атипическая гиперплазия эндометрия (9,29%), миома матки (10,71%), аденомиоз (12,86%), эндометриоидные (7,14%) и дермоидные (4,29%) кисты яичников, простая цистаденома (2,14%), цервикальная интраэпителиальная неоплазия 2–3-й степеней – 13,57%). Женщинам в хирургической менопаузе в период до 1 нед перед включением в исследование было выполнено радикальное хирургическое вмешательство: пангистерэктомия с придатками – 74,3% пациенток, двусторонняя оофорэктомия – 25,7%.

Оценка ИМТ / BMI evaluation

У всех участниц исследования имело место предожирение (группы 1А, 2А, контрольная группа) или ожирение 1-й степени (исходно в группе 1Б, в течение всех сроков наблюдения – в группе 2Б). У больных с ВВА в хирургической менопаузе ИМТ был меньше, чем у женщин в естественной менопаузе. У пациенток с ВВА, получавших комплексную «активную» реабилитацию, значимое снижение ИМТ по сравнению с исходным показателем отмечалось начиная с 1-го месяца наблюдения, в группе 1Б – с 3-го. В группе 1А ИМТ достигал значений контрольной группы начиная с 6-го месяца восстановительных мероприятий. В группе 1Б начиная с 6-го месяца ИМТ начинал соответствовать предожирению, а с 12-го также достиг значений контрольной группы. В группе 2А (хирургическая менопауза, «пассивная» реабилитация) ИМТ значимо снижался по сравнению с исходными показателями на 1-м месяце, после чего практически возвращался к первоначальному значению на 3-м и значимо увеличивался на последующих сроках наблюдения. В группе 2Б (естественная менопауза, «пассивная» реабилитация) ИМТ демонстрировал рост по сравнению с первоначальным значением в течение всего срока наблюдения (табл. 2).

Таблица 2. Динамика индекса массы тела, кг/м²

Table 2. Body mass index dynamics, kg/m²

|

Группа / Group |

Исходно (визит 0) / Baseline (Visit 0) |

1 мес (визит 1) / 1 month (Visit 1) |

3 мес (визит 2) / 3 months (Visit 2) |

6 мес (визит 3) / 6 months (Visit 3) |

12 мес (визит 4) / 12 months (Visit 4) |

24 мес (визит 5) / 24 months (Visit 5) |

|

1А / 1А |

28,96±4,84** |

28,73±4,85*/** |

27,34±4,93*/** |

27,01±4,94* |

26,61±4,70* |

25,92±5,16* |

|

2А / 1А |

29,64±4,62** |

29,53±4,56*/** |

29,56±4,65*/** |

29,73±4,51** |

30,17±4,85*/** |

30,87±4,90*/** |

|

1Б / 1B |

31,01±4,61** |

30,82±4,68** |

30,01±4,44*/** |

29,36±4,37*/** |

28,38±3,72* |

28,99±5,07*/** |

|

2Б / 2B |

30,43±3,45** |

30,72±3,25*/** |

31,03±3,50*/** |

30,76±3,45*/** |

31,35±3,60*/** |

32,88±4,51*/** |

|

Контроль / Control |

26,39±5,25 |

26,21±5,22* |

26,11±5,23* |

26,34±5,24 |

26,63±5,24* |

26,62±4,36 |

Примечание. * Статистически значимые (p<0,05) различия с исходным показателем (визит 0).

** Статистически значимые (p<0,05) различия с контрольной группой.

Note. * Significant (p<0.05) differences with baseline (Visit 0).

** Significant (p<0.05) differences with the control group.

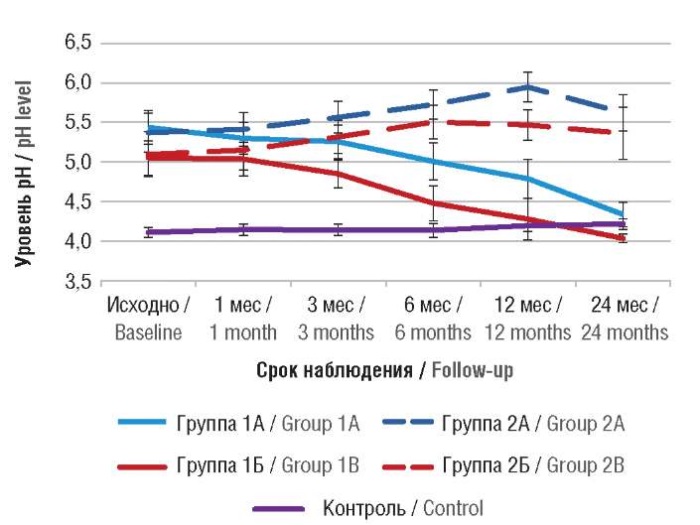

Изменение pH среды влагалища / Vaginal pH balance

У пациенток с ВВА исходно pH среды влагалища был значимо выше, чем в контрольной группе, где он в течение всего исследования оставался в пределах референсных значений. При этом у больных в хирургической менопаузе в начале исследования pH среды влагалища был значимо выше, чем у женщин с ВВА в естественной менопаузе. Далее в группах сравнения отмечалась разнонаправленная динамика: увеличение на 1-м году наблюдения pH среды влагалища у пациенток групп «пассивной» реабилитации и снижение у женщин, получавших комплексную «активную» реабилитацию. Различия по сравнению с первоначальным значением в группе 1А наблюдались начиная с 1-го месяца наблюдения, в группе 1Б – с 3-го (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика pH среды влагалища

Figure 1. Vaginal pH balance

Оценка инсулинорезистентности / Insulin resistance assessment

В контрольной группе HOMA-IR оставался в пределах нормальных значений, хотя в течение всего периода наблюдения и приближался к верхней границе нормы, а на визите 1 превысил ее. У пациенток с ВВА данный индекс был увеличенным в течение всего периода наблюдения. Исходно наиболее высокие значения HOMA-IR отмечались у женщин с ВВА в хирургической менопаузе (группы 1А и 2А). В течение исследования показатели HOMA-IR снижались по сравнению с первоначальными у получающих комплексную «активную» реабилитацию: в группе 1А – начиная с 1-го месяца наблюдения, в группе 1Б – с 3-го. Среди пациенток из групп «пассивной» реабилитации HOMA-IR снижался относительно первоначальных значений на 12–24-м месяцах исследования в группе 2А. В группе 2Б этот индекс в течение всего исследования не демонстрировал значимой динамики по сравнению с исходным значением (табл. 3).

Таблица 3. Динамика индекса инсулинорезистентности

(англ. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, HOMA-IR)

Table 3. Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) dynamics

|

Группа / Group |

Исходно (визит 0) / Baseline (Visit 0) |

1 мес (визит 1) / 1 month (Visit 1) |

3 мес (визит 2) / 3 months (Visit 2) |

6 мес (визит 3) / 6 months (Visit 3) |

12 мес (визит 4) / 12 months (Visit 4) |

24 мес (визит 5) / 24 months (Visit 5) |

|

1А / 1A |

5,68±0,78 |

5,42±0,82* |

5,20±0,65* |

4,41±0,55* |

3,40±0,62* |

2,98±0,62* |

|

2А / 2A |

5,81±0,64 |

5,72±0,64 |

5,69±0,52 |

5,67±0,66 |

5,33±0,54* |

5,24±0,63* |

|

1Б / 1B |

5,16±0,79 |

5,08±0,86 |

4,82±0,85* |

4,18±0,66* |

3,71±0,72* |

3,31±0,89* |

|

2Б / 2B |

5,25±0,59 |

5,40±0,64 |

5,35±0,59 |

5,35±0,71 |

5,43±0,58 |

5,29±0,58 |

|

Контроль / Control |

2,24±0,80 |

2,73±1,05* |

2,35±0,92 |

2,57±1,09* |

2,21±1,11 |

2,45±1,05* |

Примечание. * Статистически значимые (p<0,05) различия с исходным показателем (визит 0).

Note. * Significant (p<0.05) differences with baseline (Visit 0).

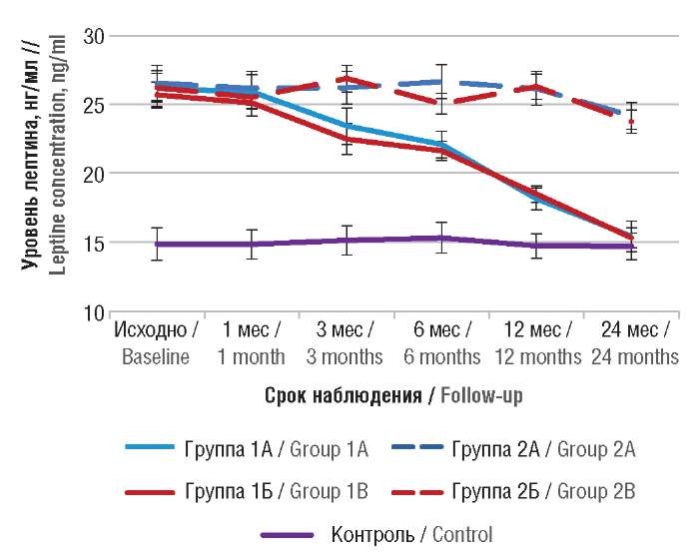

Динамика содержания маркеров воспаления в крови / Dynamics of inflammatory markers blood level

Лептин

Концентрация лептина в сыворотке крови у пациенток с ВВА в естественной и хирургической менопаузе исходно была сопоставима и значительно превышала сывороточное содержание лептина у представительниц контрольной группы. Начиная с 3-го месяца наблюдения уровень лептина значимо снизился по сравнению с первоначальным в группах получавших комплексную «активную» реабилитацию (1А, 1Б), в то время как у пациенток, получавших «пассивную» реабилитацию, он значимо снижался только на 6-м месяце в группе 2Б и на последнем визите в группах 2А и 2Б. При этом начиная с 3-го месяца различия в уровне лептина в плазме крови становились значимыми между группами сравнения (1А против 1Б: p<0,05; 2А против 2Б: p<0,05). На последнем сроке наблюдения уровни лептина в группах 1А и 1Б достигли такового в контрольной группе (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень лептина в плазме крови

Figure 2. Leptine serum concentration

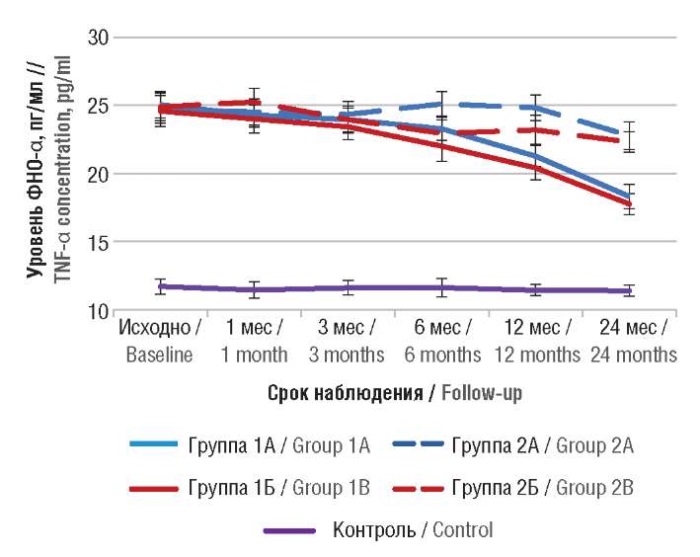

ФНО-α

В течение всего исследования средние концентрации ФНО-α в крови женщин с ВВА превышали показатели в контрольной группе. Исходно у пациенток в хирургической и естественной менопаузе они были сопоставимы: в группе 1А – 23,79±5,10 пг/мл, в группе 2А – 23,37±5,32 пг/мл, в группе 1Б – 23,22±5,31 пг/мл, в группе 2Б – 23,60±4,73 пг/мл (различия статистически незначимы). Начиная с 3-го месяца наблюдения в группе 1А и с 6-го месяца в группе 1Б сывороточный уровень ФНО-α значимо снижался относительно первоначальных показателей. В группе 2А значимое уменьшение концентрации ФНО-α по сравнению с исходным показателем имело место только на последнем сроке наблюдения, в группе 2Б – начиная с 6-го месяца. Различия между группами 1А и 2А становились значимыми начиная с 6-го месяца наблюдения, между группами 1Б и 2Б – с 12-го (рис. 3).

Рисунок 3. Уровень фактора некроза опухоли (ФНО-α) в плазме крови

Figure 3. Tumor necrosis alfa (TNF-α) serum concentration

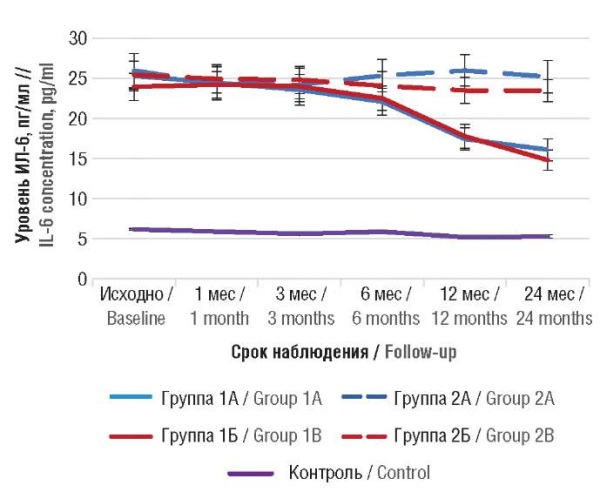

Интерлейкин-6

Уровень ИЛ-6 у всех пациенток с ВВА также был значимо выше, чем в контрольной группе, в течение всего исследования. Вначале концентрация ИЛ-6 достигала 25,29±7,65 пг/мл в группе 1А, 25,95±8,91 пг/мл в группе 2А, 23,92±6,70 пг/мл в группе 1Б и 25,41±6,36 пг/мл в группе 2Б (различия статистически незначимы). У получавших комплексную «активную» реабилитацию по сравнению с исходным уровнем сывороточное содержание ИЛ-6 значимо снижался в группе 1А начиная с 3-го месяца наблюдения, в группе 1Б – с 12-го. У пациенток, получавших «пассивную» реабилитацию, в группе 2А после некоторого снижения на 1-м и 3-м месяцах наблюдения уровень ИЛ-6 в плазме крови на последующих сроках вновь увеличивался до первоначальных значений, в группе 2Б значимых колебаний ИЛ-6 по сравнению с исходным показателем не зафиксировано (рис. 4).

Рисунок 4. Уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6) в плазме крови

Figure 4. Interleukin-6 (IL-6) serum concentration

Динамика содержания магния в крови / Dynamics of blood magnesium level

В контрольной группе сывороточное содержание магния в течение всего срока наблюдения находилось в пределах нормы (от 0,81±0,18 до 0,83±0,18 ммоль/л). У женщин с ВВА показатель был снижен, причем в наибольшей степени – у пациенток в хирургической менопаузе (0,71±0,12 ммоль/л в группе 1А, 0,71±0,10 ммоль/л в группе 2А, 0,76±0,08 ммоль/л в группе 1Б, 0,72±0,17 ммоль/л в группе 2Б). У получавших дотацию магния в рамках комплексной «активной» реабилитации его концентрация в крови быстро увеличивалась: различия с первоначальным уровнем становились статистически значимыми начиная с 1-го месяца наблюдения. Содержание магния в крови достигало нормы в группе 1А начиная с 1-го месяца исследования, но в группе 1Б – с 3-го. В группах «пассивной» реабилитации сывороточные концентрации магния в течение всего исследования не демонстрировали значимой динамики по сравнению с исходными показателями и продолжали оставаться значимо ниже, чем в контрольной группе (рис. 5).

Рисунок 5. Уровень магния в плазме крови

Figure 5. Magnesium serum concentration

Оценка безопасности / Safety assessment

В течение исследования не было зафиксировано ни одного НЯ/СНЯ, связанного с назначенными восстановительными мероприятиями. Таким образом, комплексная «активная» и «пассивная» реабилитация продемонстрировали высокую безопасность.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

В данном исследовании изучалось влияние комплексной «активной» и «пассивной» реабилитации на различные объективные показатели клинико-инструментального и лабораторного обследования у женщин с ВВА в постменопаузе. Полученные результаты согласуются с предыдущими работами, направленными на изучение различных аспектов КЖ у женщин в менопаузе, а также позволяют по-новому взглянуть на роль реабилитационных программ в контроле проявлений ВВА.

Нормализация уровня pH среды влагалища относительно первоначальных значений у получавших комплексную «активную» реабилитацию пациенток в хирургической менопаузе происходила в более быстрые сроки, нежели у женщин в естественной менопаузе, хотя в абсолютных значениях pH среды в группах 1Б и 2Б всегда были ниже, чем в группах 1А и 2А.

Поскольку контрольную группу составляли женщины в перименопаузе 45 лет и старше, у них также имело место предожирение. Однако у пациенток с ВВА ИМТ в начале исследования был увеличен в большей мере, особенно у женщин в естественной менопаузе. Это может объясняться более молодым возрастом пациенток в хирургической менопаузе, а также недавно перенесенным радикальным оперативным вмешательством. Ожидаемым явился результат, когда в группах комплексной «активной» реабилитации, включавшей такие эффективные меры контроля метаболического синдрома, как диетотерапия, физическая активность и лечебная физкультура, медикаментозная терапия, а также контроль дистресса, тревоги и депрессии психотерапевтическими методами, ИМТ снижался, в то время как у получавших «пассивную» реабилитацию имела место противоположная динамика.

Изменения индекса HOMA-IR в целом оказались сопоставимы с ИМТ, отражая связь метаболического синдрома и инсулинорезистентности. Однако, несмотря на исходно больший ИМТ у пациенток с ВВА в естественной менопаузе, первоначально HOMA-IR был выше у больных в хирургической менопаузе, что, по-видимому, является проявлением послеоперационной инсулинорезистентности – маркера хирургического стресса, который является одним из факторов неблагоприятного исхода у пациентов после хирургических вмешательств [18]. Резистентность к инсулину, выражаемая индексом HOMA-IR, является важным показателем при различных заболеваниях, включая метаболический синдром и синдром поликистозных яичников, при которых HOMA-IR положительно коррелирует с сердечно-сосудистыми факторами риска, что указывает на его потенциальную роль в развитии осложнений [19]. При этом HOMA-IR является лучшим маркером инсулинорезистентности, чем оценка уровня инсулина в крови натощак, и его высокие значения связаны с повышением уровня глюкозы у женщин в постменопаузе [20][21]. Эти данные свидетельствуют о том, что HOMA-IR может быть полезным инструментом для оценки инсулинорезистентности и связанных с ней осложнений при различных гинекологических заболеваниях. Вместе с тем детальные данные о динамике HOMA-IR при ВВА у пациенток в естественной и хирургической менопаузе были получены нами впервые. Наши результаты показывают, что комплексная «активная» реабилитация значительно снижает HOMA-IR по сравнению с «пассивной» тактикой реабилитации, подтверждая выводы предыдущих исследований нашей рабочей группы на других нозологиях [22], где комплексное лечение симптомов менопаузы, включая улучшение обмена веществ, позволило эффективно снизить резистентность к инсулину. Это особенно актуально для пациенток в естественной менопаузе, которые подвержены более высокому риску метаболического синдрома.

Исследования показали, что уровни различных маркеров воспаления в крови могут быть повышены при состояниях, связанных с атрофией вульвы. В частности, при вульварном вестибулите концентрации ИЛ-6 значительно выше по сравнению с контрольной группой без проявлений данного заболевания [23]. Также в работе Е.В. Колесниковой и др. (2023 г.) продемонстрировано, что уровни ИЛ-20, ИЛ-23 и ФНО-α были значительно увеличены у пациенток со склерозирующим вариантом течения склеротического лихена вульвы [24]. Однако в доступных для анализа исследованиях не рассматривалась динамика ИЛ-6 и лептина при ВВА и, в частности, при различной тактике ведения таких женщин. В нашем исследовании наблюдались значимо более высокие уровни лептина, ИЛ-6 и ФНО-α у всех пациенток с ВВА, при этом их сывороточные концентрации снижались с течением времени у получавших комплексную «активную» реабилитацию, что подтверждает ее эффективность.

В представленной работе отмечено значительное повышение уровня магния в крови у пациенток, проходивших комплексную «активную» реабилитацию, в то время как в группах «пассивной» реабилитации динамика была гораздо менее выраженной. Это согласуется с предыдущими исследованиями, которые подчеркнули важность дотации магния для улучшения состояния здоровья женщин в постменопаузе [15][17].

Значительное улучшение КЖ и уменьшение выраженности симптомов в группе комплексной «активной» реабилитации было продемонстрировано в более ранних исследованиях с участием пациенток с ЗНО репродуктивной системы, эндометриозом [25–34]. Настоящая работа дополняет эти данные, демонстрируя, что комплексная «активная» реабилитация особенно эффективна для женщин с ВВА в хирургической менопаузе: хотя негативные изменения первоначально у них, как правило, выражены сильнее, чем у пациенток в естественной менопаузе, восстановительные мероприятия приносят более быстрый и заметный эффект.

Предписанные пациенткам с ВВА реабилитационные мероприятия не сопровождались никакими побочными эффектами или СНЯ, что подтверждает высокий уровень безопасности как комплексной «активной» реабилитации, так и «пассивной» тактики. Исходя из доказанной большей эффективности, предпочтительной является комплексная «активная» реабилитация. Это согласуется с выводами других исследователей. Так, L. Veron et al. (2021 г.) сообщили о схожих результатах по безопасности в работе, посвященной локальному лазерному лечению ВВА у пациенток, перенесших рак молочной железы [35].

Внедрение построенных на основе синдромального подхода персонифицированных программ комплексной «активной» реабилитации в рутинную клиническую практику будет иметь ощутимые преимущества для здравоохранения. В частности, реализация этих программ может значительно улучшить КЖ женщин с ВВА, о чем свидетельствуют результаты нашего исследования. Адаптация восстановительных мероприятий к индивидуальным потребностям женщины обеспечивает более высокую приверженность и эффективность, что в конечном итоге приводит к повышению удовлетворенности и благополучия пациенток. Полученные нами данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к ведению пациенток с ВВА, включающего кроме местного лечения изменение образа жизни, физиотерапию и диетическую поддержку для эффективного устранения многогранного характера патологических проявлений. Такой подход следует рассматривать в качестве «золотого стандарта» ведения женщин с ВВА.

Сильные и слабые стороны исследования / Strengths and weaknesses of the study

Сильной стороной данного исследования является его дизайн, включающий репрезентативную выборку пациенток с ВВА. В ряде ранее опубликованных работ изучалась эффективность реабилитации при ВВА. Однако ни в одной из них не сравнивались различные подходы к реабилитации у пациенток с ВВА в естественной и хирургической менопаузе, а также не выполнялось сопоставление с контрольной группой.

Тем не менее исследование не было плацебо-контролируемым, поэтому нельзя исключать вероятность связанных с этим смещений. Кроме того, в работе не применялись зарегистрированные позже старта набора пациенток местные средства, содержащие комбинации гиалуроновой и молочной кислот. Необходимы дальнейшие углубленные исследования, чтобы изучить долгосрочную эффективность комплексной «активной» реабилитации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Таким образом, наше исследование подтверждает, что комплексная «активная» реабилитация, являясь эффективным и безопасным методом, значительно улучшает различные объективные показатели здоровья, включая pH среды влагалища, ИМТ и HOMA-IR, уровни лептина, ФНО-α, ИЛ-6 и магния в крови, у женщин с ВВА. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями и расширяют их, подчеркивая важность внедрения таких программ с персонализацией на основе синдромального подхода и потенциальные преимущества интеграции в них дополнительных опций. Их применение в повседневной клинической практике может значительно улучшить КЖ и клинические результаты у женщин с ВВА.

Список литературы

1. Palacios S., Nappi R.E., Bruyniks N., et al. The European Vulvovaginal Epidemiological Survey (EVES): prevalence, symptoms and impact of vulvovaginal atrophy of menopause. Climacteric. 2018; 21 (3): 286–91. https://doi.org/10.1080/13697137.2018.1446930.

2. Nappi R.E., Seracchioli R., Salvatore S., et al. Impact of vulvovaginal atrophy of menopause: prevalence and symptoms in Italian women according to the EVES study. Gynecol Endocrinol. 2019; 35 (5): 453–9. https://doi.org/10.1080/09513590.2018.1563883.

3. Particco M., Djumaeva S., Nappi R.E., et al. The European Vulvovaginal Epidemiological Survey (EVES): impact on sexual function of vulvovaginal atrophy of menopause. Menopause. 2020; 27 (4): 423–9. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000001496.

4. Kingsberg S.A., Larkin L.C., Liu J.H. Clinical effects of early or surgical menopause. Obstet Gynecol. 2020; 135 (4): 853–68. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003729.

5. Nappi R.E., Guida M., Marchesoni D., et al. Vulvovaginal atrophy of menopause and its impact on sexual function in an Italian clinical cohort of post-menopausal women. J Obstet Gynaecol. 2021; 41 (2): 290–7. https://doi.org/10.1080/01443615.2020.1832973.

6. Ампилогова Д.М., Солопова А.Г., Блинов Д.В. и др. Вульвовагинальная атрофия: проблемы лечения и реабилитации. Гинекология. 2022; 24 (4): 240–5. https://doi.org/10.26442/20795696.2022.4.201792.

7. Benini V., Ruffolo A.F., Casiraghi A., et al. New innovations for the treatment of vulvovaginal atrophy: an up-to-date review. Medicina. 2022; 58 (6): 770. https://doi.org/10.3390/medicina58060770.

8. Kalia N., Singh J., Kaur M. Microbiota in vaginal health and pathogenesis of recurrent vulvovaginal infections: a critical review. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2020; 19 (1): 5. https://doi.org/10.1186/s12941-020-0347-4.

9. Turcan N., Gradinaru-Fometescu D., Baros A., et al. Vulvovaginal atrophy – the impact on the quality of life and self-regard. Review of literature. Rom J Military Med. 2022; 125 (1): 50–5.

10. Palacios S., Sánchez-Borrego R., Suárez Álvarez B., et al. Impact of vulvovaginal atrophy therapies on postmenopausal women's quality of life in the CRETA study measured by the Cervantes scale. Maturitas. 2023; 172: 46–51. https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2023.03.007.

11. D’Oria O., Giannini A., Buzzaccarini G., et al. Fractional CO 2 laser for vulvo-vaginal atrophy in gynecologic cancer patients: a valid therapeutic choice? A systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022; 277: 84–9. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.08.012.

12. Мазитова М.И., Мардиева Р.Р. Генитоуринарный менопаузальный синдром: современный подход к лечению. Гинекология. 2020; 22 (6): 16–20. https://doi.org/10.26442/20795696.2020.6.200485.

13. Salvatore S., Ruffolo A.F., Phillips C., et al. Vaginal laser therapy for GSM/VVA: where we stand now – a review by the EUGA Working Group on Laser. Climacteric. 2023; 26 (4): 336–52. https://doi.org/10.1080/13697137.2023.2225766.

14. Shifren J.L. Hormone therapy and midlife sexuality – is estrogen a hormone of desire? Menopause. 2023; 30 (6): 571–2. https://doi.org/10.1097/GME.0000000000002195.

15. Блинов Д.В., Солопова А.Г., Ачкасов Е.Е. и др. Медицинская реабилитация пациенток с климактерическим синдромом и хирургической менопаузой: вклад коррекции дефицита магния. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2022; 15 (4): 478–90. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2022.159.

16. Блинов Д.В., Солопова А.Г., Ачкасов Е.Е. и др. Роль коррекции дефицита магния в реабилитации женщин с климактерическим синдромом и хирургической менопаузой: результаты исследования MAGYN. Акушерство, гинекология и репродукция. 2022; 16 (6): 676–91. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.371.

17. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Солопова А.Г. и др. Дефицит магния у женщин и его контроль: обзор современных представлений. Акушерство, гинекология и репродукция. 2024; 18 (2): 218–31. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2024.512.

18. Тарасова И.А., Шестаков А.Л., Никода В.В. Инсулинорезистентность после хирургических вмешательств. Сахарный диабет. 2017; 20 (2): 119–25. https://doi.org/10.14341/7637.

19. Lee D.E., Park S.Y., Park S.Y., et al. Clinical and biochemical profiles according to homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) in Korean women with polycystic ovary syndrome. J Menopausal Med. 2014; 20 (3): 104–10. https://doi.org/10.6118/jmm.2014.20.3.104.

20. Majid H., Masood Q., Khan A.H. Homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA-IR): a better marker for evaluating insulin resistance than fasting insulin in women with polycystic ovarian syndrome. J Coll Physicians Surg Pak. 2017; 27 (3): 123–6.

21. Lin K.H., Liou T.L., Hsiao L.C., Hwu C.M. Clinical and biochemical indicators of homeostasis model assessment-estimated insulin resistance in postmenopausal women. J Chin Med Assoc. 2011; 74 (10): 442–7. https://doi.org/10.1016/j.jcma.2011.08.014.

22. Блинов Д.В., Солопова А.Г. Медицинская реабилитация женщин со злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. М.: ИРБИС; 2024.

23. Foster D.C., Hasday J.D. Elevated tissue levels of interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha in vulvar vestibulitis. Obstet Gynecol. 1997; 89 (2): 291–6. https://doi.org/10.1016/S0029-7844(96)00447-4.

24. Колесникова Е.В., Жаров А.В., Пенжоян М.А., Дуплеева Д.И. Иммунопатогенез и иммунотерапия склерозирующего варианта течения склеротического лихена вульвы: проспективное когортное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023; 30 (5): 41–53. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-5-41-53.

25. Солопова А.Г., Блинов Д.В., Бегович Ё. и др. Неврологические расстройства после гистерэктомии: от патогенеза к клинике. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2022; 14 (1): 54–64. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2022.115.

26. Санджиева Л.Н., Солопова А.Г., Блинов Д.В. и др. Персонифицированная программа комплексной реабилитации после хирургического лечения рака эндометрия: результаты проспективного рандомизированного сравнительного исследования. Акушерство, гинекология и репродукция. 2022; 16 (2): 143–57. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.318.

27. Бегович Ё., Солопова А.Г., Хлопкова С.В. и др. Качество жизни и особенности психоэмоционального статуса больных наружным генитальным эндометриозом. Акушерство, гинекология и репродукция. 2022; 16 (2): 122–33. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.283.

28. Бегович Ё., Солопова А.Г., Хлопкова С.В. и др. Оценка сексуальной дисфункции у больных наружным генитальным эндометриозом. Акушерство, гинекология и репродукция. 2022; 16 (4): 354–64. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.345.

29. Санджиева Л.Н., Солопова А.Г., Блинов Д.В. и др. Сравнительный анализ качества жизни у пациенток с атипической гиперплазией и раком эндометрия при различных реабилитационных мероприятиях. Акушерство, гинекология и репродукция. 2022; 16 (4): 410–25. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2022.344.

30. Бегович Ё., Байгалмаа Б., Солопова А.Г. и др. Качество жизни как критерий оценки эффективности реабилитационных программ у пациенток с болевой формой наружного генитального эндометриоза. Акушерство, гинекология и репродукция. 2023; 17 (1): 92–103. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.391.

31. Блинов Д.В., Солопова А.Г., Ачкасов Е.Е. и др. Эффективность реабилитации после радикального хирургического лечения рака эндометрия. Акушерство, гинекология и репродукция. 2023; 17 (1): 33–43. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.392.

32. Блинов Д.В., Солопова А.Г., Ачкасов Е.Е. и др. Современный взгляд на реабилитацию пациенток с раком шейки матки. Акушерство, гинекология и репродукция. 2023; 17 (3): 343–56. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.426.

33. Блинов Д.В., Солопова А.Г., Ачкасов Е.Е. и др. Алгоритм комплексной психотерапевтической поддержки для женщин с психоневрологическими симптомами в период реабилитации после лечения злокачественных новообразований репродуктивной системы. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2023; 15 (3): 232–45. https://doi.org/10.17749/2077-8333/epi.par.con.2023.168.

34. Акавова С.А., Солопова А.Г., Блинов Д.В. и др. Лечение и реабилитация при раке шейки матки: опыт организации маршрутизации пациентов. Акушерство, гинекология и репродукция. 2023; 17 (5): 625–37. https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.461.

35. Veron L., Wehrer D., Annerose-Zéphir G., et al. Effects of local laser treatment on vulvovaginal atrophy among women with breast cancer: a prospective study with long-term follow-up. Breast Cancer Res Treat. 2021; 188 (2): 501–9. https://doi.org/10.1007/s10549-021-06226-3.

Об авторах

Д. М. АмпилоговаРоссия

Ампилогова Диана Михайловна – врач акушер-гинеколог

ул. Пехотная, д. 3, Москва 123182

А. Г. Солопова

Россия

Солопова Антонина Григорьевна – д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова

Scopus Author ID: 6505479504

WoS Researcher ID: Q-1385-2015

ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4, Москва 119991

Д. В. Блинов

Россия

Блинов Дмитрий Владиславович – к.м.н., ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского; руководитель по медицинским и научным вопросам; доцент кафедры спортивной, физической и реабилитационной медицины

Scopus Author ID: 6701744871

WoS Researcher ID: E-8906-2017

ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4, Москва 119991

ул. Садовая-Триумфальная, д. 4/10, Москва 127006

ул. 2-я Брестская, д. 5, стр. 1-1а, Москва 123056

А. Е. Иванов

Россия

Иванов Александр Евгеньевич – к.м.н., врач-онколог высшей квалификационной категории, заведующий онкогинекологическим отделением филиала «Онкологический центр № 1»

Коломенский пр-д, д. 4, Москва 115446

С. В. Хлопкова

Россия

Хлопкова Светлана Викторовна – акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной категории, заведующая гинекологическим отделением

ул. Саляма Адиля, д. 2/44, Москва 123423

Г. К. Быковщенко

Россия

Быковщенко Георгий Константинович – студент 6-го курса

ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4, Москва 119991

Что уже известно об этой теме?

- Вульвовагинальная атрофия (ВВА) является распространенным заболеванием, которое имеют до 75% женщин в постменопаузе. Она характеризуется истончением и сухостью влагалища, что может привести к дискомфорту, зуду, жжению, диспареунии и другим симптомам, снижающим качество жизни

- Существует множество методов ведения пациенток с ВВА, включая гормональную терапию, местные эмоленты и лубриканты, физиотерапию и модификацию образа жизни. Однако их эффективность может варьироваться, и часть женщин не получает достаточного облегчения симптомов

Что нового дает статья?

- Сопоставлена эффективность двух подходов к реабилитации пациенток с ВВА: персонифицированная комплексная «активная» реабилитация и «пассивная» реабилитация

- Персонифицированная комплексная «активная» реабилитация показала более высокую эффективность, чем «пассивная» реабилитация, в части снижения pH среды влагалища и индекса массы тела, улучшения углеводного обмена, контроля уровней маркеров воспаления и магния в крови

Как это может повлиять на клиническую практику в обозримом будущем?

- Практикующие акушеры-гинекологи и организаторы здравоохранения могут использовать результаты данного исследования, чтобы рекомендовать «активную» реабилитацию пациенткам с ВВА, внедряя ее в рутинную клиническую практику

Рецензия

Для цитирования:

Ампилогова Д.М., Солопова А.Г., Блинов Д.В., Иванов А.Е., Хлопкова С.В., Быковщенко Г.К. Эффективность реабилитации при вульвовагинальной атрофии. ФАРМАКОЭКОНОМИКА. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2024;17(2):200-211. https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.258

For citation:

Ampilogova D.М., Solopova А.G., Blinov D.V., Ivanov А.Е., Khlopkova S.V., Bykovshchenko G.К. The effectiveness of rehabilitation in vulvovaginal atrophy. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2024;17(2):200-211. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2024.258

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.